Le Nucléaire Itère et ne renonce Jamais.

Maitriser le phénoménal processus solaire et récupérer l’énergie colossale se dégageant de cette fusion nucléaire. Reproduire cette radioactivité naturelle, dans un laboratoire, sur Terre. C’est tout l’objet du projet Iter que de prétendre accéder à terme à une source inépuisable d’énergie. Le challenge est tellement attrayant qu’il implique le concours de 35 pays et d’au moins autant de milliards d’investissement. Douce utopie applicative ou pure recherche fondamentale, singer le Soleil est-il une idée lunaire ?

(source : Wikipedia)

(source : Wikipedia)

Le projet Astrid abandonné, reste encore le mégaprojet de recherche Iter. Sur le papier, l’équation est simple : atteindre plusieurs millions de degrés, sous de fortes pressions, pour que des atomes très légers tels que l’hydrogène se fondent et forment de nouveaux atomes plus lourds. Cela est le lot quotidien des réactions se déroulant dans les étoiles. Sur Terre, rien n’est simple, les conditions extrêmes devant être créer artificiellement. Actuellement, la fusion la plus facile à réaliser par nos scientifiques serait celle du deutérium et du tritium, deux isotopes de l’hydrogène. L’intérêt final ? Profiter de l’émission d’une énorme quantité d’énergie issue de cette réaction pour produire de l’électricité. Les recherches sont toujours en cours pour maîtriser ce phénomène solaire en laboratoire, non sans de puissants instruments uniques en leur genre et un investissement variant de 19 à 60 milliards d’euros selon les estimations. Tous les chiffres y consentent : le projet technologique Iter est assez hors norme. Est-il hors de portée ?

// En Bref //

• la fusion serait l’avenir de la filière nucléaire

• Le projet de recherche vise à reproduire les réactions du Soleil

• Les moyens techniques sont colossaux mais les résultats encore insignifiants

• Rien ne permet de confirmer que ce projet sera mené à termes, les aléas étant innombrables

• Mais de nombreux investisseurs privés sont intéressés par les retours sur investissement hypothétiques

// En Bref //

Toutes les idées sont dans la Nature

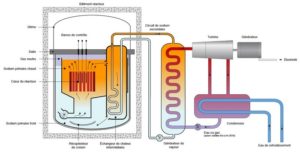

Pour le moment, les centrales nucléaires fonctionnent grâce à la fission, qui consiste à casser de gros atomes pour produire de l’énergie. La fusion en est tout l’opposé.

La fusion consiste donc au contraire à faire réagir des petits atomes pour en former de plus lourds. Mais cette dernière est tout sauf spontanée : il faut chauffer un gaz à de très hautes températures (environ 150 millions de degrés Celsius dans Iter), les réactions de fusion s’autoentretenant et générant beaucoup plus d’énergie que celle initialement injectée. Voilà pour la théorie.

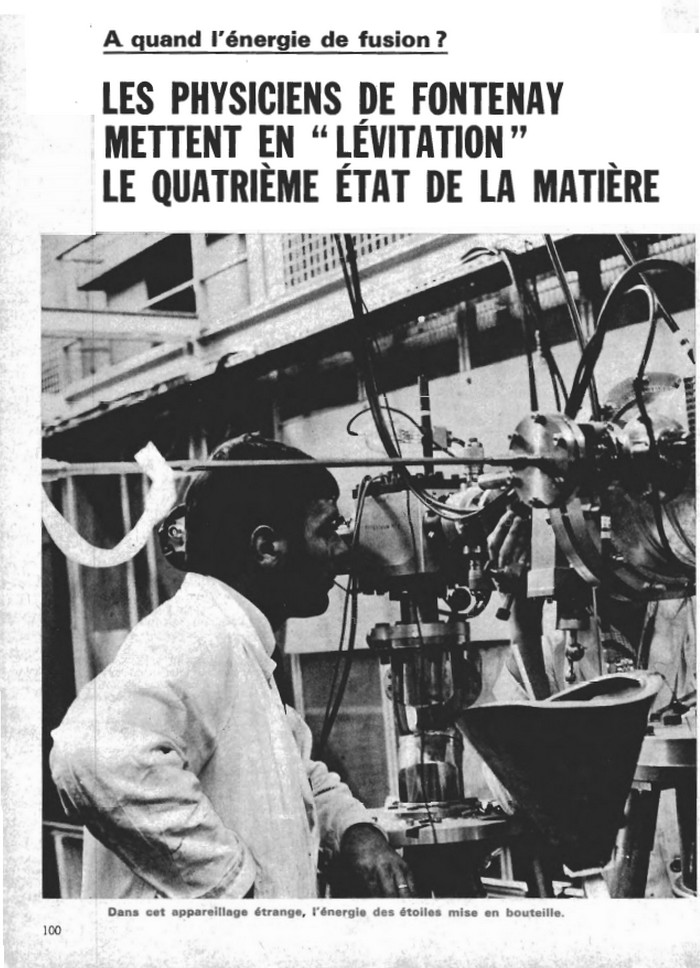

Ce procédé n’est pas totalement nouveau et est même à l’origine de la seule application fonctionnelle connue : la bombe H. Les recherches en fusion ont carrément débuté dans les années 1920, sans jamais vraiment aboutir concrètement. A mesure que les installations étaient construites plus puissantes les unes que les autres, que des records de températures élevées étaient battus, les promesses d’une production d’électricité toute proche d’aboutir étaient adressées avec d’autant plus d’assurance. Les programmes se sont multipliés après la fin de la deuxième guerre mondiale, sous l’impulsion de l’opération Atoms for Peace. Il suffit de feuilleter les revues scientifiques de cette époque pour constater la ferveur et l’enthousiasme qui accompagnent la perspective de cette innovation.

(Science & Vie n°597, juin 1967)

Un tournant. En 1968. Des tokamaks russes (les tokamaks sont les dispositifs techniques permettant la production des plasmas que sont ces atomes en fusion) réussissent à créer ce gloubi-boulga en dépassant la température de 10 millions de degrés Celsius pendant 20 millisecondes. Une paille. Mais l’intérêt scientifique voire économique à terme est tel que cela réchauffe au moins les relations scientifiques en pleine guerre froide.

(Intérieur d’un tokamak ; source : Wikipedia)

A mesure des progrès, les machines sont de de plus en plus perfectionnées (citons le TFTR à Princeton, le JET d’Oxford qui va bientôt mener ses expériences grandeur nature…) et l’idée de parvenir à produire l’énergie thermo-nucléaire mimant le Soleil parait accessible dans un laps de temps réduit. Mais voilà, le plasma fortement instable n’est pas aisément domptable. Le seul fait d’obtenir autant d’énergie finale que la quantité injectée serait déjà un succès (le point breakeven), c’est dire la mesure du pari que de produire de façon continue et contrôlée de l’énergie par fusion sur Terre.

Aujourd’hui, les tentatives de fusion sont regroupées sous deux types : celles menées par confinement magnétique (via un tokamak, comme le projet Iter s’y emploie) ou par confinement inertiel (utilisant des lasers surpuissants comme le futur laser mégajoule LMJ en service depuis 2010 en France et dont nous reparlerons ; via un stellarator par exemple).

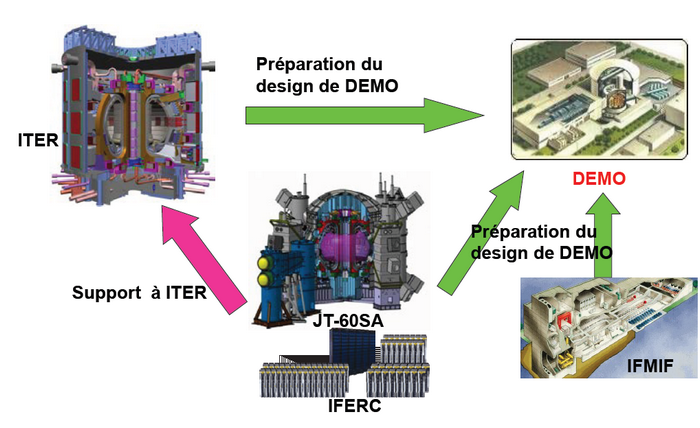

Au regard des expériences antérieures avortées, Iter préfère se définir humblement comme « une [simple] expérience scientifique [visant à] démontrer la faisabilité scientifique et technique de la génération d’énergie par la fusion », d’ici 2035. S’en suivrait, courant 2050/2054 et pour faire suite aux tests menés et validés par Iter, le développement d’un démonstrateur pré-industriel (DEMO de son petit nom, une machine supposée produire de l’énergie cette fois récupérable sous forme d’électricité, soit un engin 10 fois plus gros qu’Iter apparemment), avec l’espoir de produire de l’ordre de 500 à 1000 MW, soit l’équivalent de nos centrales actuelles. DEMO serait la dernière étape avant la production industrielle (2060 ? 2080 ?). Bref, Iter s’inscrit dans un projet global de 100 ans !

(source)

Un concert de Johnny en pleine vallée

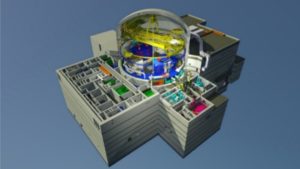

L’International Thermonuclear Experimental Reactor (Iter) est un chantier qui accuse déjà plus de 5 ans de retard (il devait rentrer en fonction en 2018). Et pour cause : sa conception hors norme génère une construction gargantuesque, assemblage pharaonique compris.

Jugez donc. Un réacteur de 23 000 tonnes, de 120 mètres de long par 80 mètres de large, d’une hauteur de 80 mètres, sur sept niveaux, sis dans un complexe de 440.000 tonnes. Un solénoïde central pesant 1000 tonnes, soit une colonne de 12 mètres de haut au centre de la chambre à vide, une bobine composée d’un fil en niobium-étain de plus de 30 kilomètres de long (le niobium est un métal dont l’exploitatin laisse à désirer). Près de 10 000 kilomètres de câbles disséminés, réseautés en 250 000 points terminaux. Un seul transformateur électrique y est un énorme bloc de 60 mètres cube. Les champs magnétiques générés seront de l’ordre de 13 Teslas ou plus (soit 260 000 fois celui de la Terre), le maximum possible avec les supraconducteurs actuels. D’abord 18 bobines magnétiques de 16 mètres de hauteur, 9 mètres de large et pesant 360 tonnes chacune, d’autres encore de 25 mètres de diamètre. Etc. Tout cela ne vous parle certainement pas, mais retenez en toute image représentative de l’auguste construction que ces bobines devront être refroidies en permanence à -269 degrés, par de l’hélium liquide, une température proche du zéro absolu. Une usine cryogénique sera d’ailleurs indispensable pour produire les 25 tonnes d’hélium liquide nécessaires. Rassurez-vous, nous-mêmes nous perdons dans tous ces chiffres !

Bref, à projet original, matériels exceptionnels. La plupart n’ont jamais été construits auparavant. Et les exigences de fabrication centuplées sont pointilleusement de même ordre, millimétriques. Des procédures sont à inventer pour leur logistique. En gros, le poste budgétaire principal est consacré aux composants, à leur construction, leur transport via une route spécialement aménagée, et leur assemblage finalement qui vient tout juste de débuter devrait s’achever au mieux en 2024.

(source : Le Monde)

On n’a rien sans rien : une telle fusion exige 100 millions de degrés au bas mot. A cette température, afin que le plasma ne fasse pas tout fondre autour de lui et reste suffisamment compressé pour permettre la réaction de fusion, il faut un dimensionnement suffisant, cela explique que la chambre d’Iter fasse presque 830 m3, entourée de moyens technologiques et techniques faramineux pour tenter de contrôler tout cela.

A moyens astronomiques, conditions géopolitiques extraordinaires. Lancé à l’été 2010, ce chantier commence par un acte de naissance officiel en 1988. Mais ce n’est qu’en novembre 2006 que l’accord final sur sa construction est signé à Paris entre toutes les parties, pour une durée minimale de 42 ans. Des pourparlers longuement menés, ce qui n’est pas monnaie courante pour un projet scientifique.

Une planche à monnaie et billets justement conséquente : le budget originel de 5 milliards d’euros n’a cessé d’être révisé à la hausse, aussi sûrement que le premier plasma se faisait attendre (au mieux maintenant vers 2025). Le budget total de construction était évalué à 15 milliards d’euros en mai 2010, sur huit à dix ans, conception et construction coûtant chacune près de 5 milliards d’euros (500 millions devant être provisionnés pour le démantèlement, car en irradiant les parois du tokamak, les neutrons issus de la réaction de fusion rendent les composants partiellement radioactifs pour une centaine d’années). Dernière estimation officielle : 30 milliards.

Le coût global d’ITER est passé de 3,5 Md€ en 2001 à 18 Md€ en 2016. Aujourd’hui le coût global d’ITER est estimé à 30 Md€. La France, pays hôte, s’est engagé à financer 20 % de la contribution européenne (18 Md€). Cette participation est en cours de négociation pour les répartitions post 2020. Au total sur la période 2007-2035, la contribution française sera de l’ordre de 3,47 Md€ en valeur courante, selon la Cour des Comptes

Compte tenu des investissements et de l’importance des travaux en terme scientifique voire économique en cas de succès, Iter est un programme mondial. Il associe l’Union européenne (les 28 pays, Grande-Bretagne comprise, Suisse également), les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Et l’Inde depuis 2006. La France mettant au pot un peu plus en tant que pays hôte.

Une coopération fusionnante

Né d’une volonté politique, courant 1985/1986, sous Gorbatchev et Reagan en pleine détente américano-soviétique, on peut se demander quel est le niveau technologique actuel d’un tel projet.

Il a été en tout cas défini que les conception et fabrication des pièces les plus sophistiquées seraient réparties entre les pays co-contractants, ce qui ne facilite pas la gestion prudentielle attendue en terme de process d’ingénierie. Tenez, la construction de la chambre à vide est assurée par plusieurs intervenants, soit neuf segments venant de Corée et d’Europe en lieu et place d’un seul fabricant pour cette pièce qui se révèle essentielle dans le tokamak (elle doit posséder une symétrie parfaite). Ou encore, le brin de niobium-étain du solénoïde central est produit par les sous-traitants répartis en six pays, accusant une variation de qualité malvenue.

En tout cas, en France comme ailleurs, le projet fait travailler de nombreux industriels, parmi lesquels Thalès, Bull (supercalculateur Helios) ou encore Air Liquide. Des consortiums internationaux sont créés, tels celui regroupant Alstom (France, vraiment ?), Ansaldo (Italie), Accel et Noell (Allemagne), le franco-italien SIMIC – CNIM, le franco-espagnol VFR (comprenant Vinci)… et de multiples sous-traitants comme Europa Metalli et Mecachrome… Iter est donc dès le départ une tour de Babel scientifique dans laquelle toutes erreurs et imperfections sont scrupuleusement à honnir tant elles pourraient être fatales au projet entier. Bon courage aux responsables coordinateurs.

Contextuellement, cette accumulation de difficultés explique en partie le report de la date de démarrage d’Iter de 2020 à 2024/2025.

Si Iter est unique dans son organisation, le projet l’est tout autant dans son financement : 90% des contributions sont effectuées ‘en nature’. Les différents pays s’engagent en effet à approvisionner Iter majoritairement en composants, en ressources humaines, etc. Seule une minorité de leur contribution étant fournie en liquidités : 9% pour chaque état membre et 46% pour l’UE dont 20% pour la seule France (et 13% pour l’Allemagne), plus gros contributeur en tant que pays hôte du projet.

En sus de ces milliards d’euros, un budget est donc alloué en nature et explique peut-être en partie que le DoE américain (le Département à l’énergie) ait chiffré le coût total au voisinage de 65 milliards de dollars en avril 2018, soit le triple du budget annoncé par l’organisation internationale d’Iter. Quand il est question de surcoûts et dépassements, Iter sait pourtant réduire les lignes budgétaires : mise en place d’un seul extracteur de chaleur sur les deux initialement possibles (un divertor, équipement destiné au piégeage et à l’extraction des particules qui sortent du plasma), ou encore préférence pour des boulons moins chers à d’autres boulons aux caractéristiques plus spécifiques mais plus onéreux. Des choix surprenants.

Les différents pays produisent donc tous des composants pour Iter selon un partage décidé au début du projet : en contre-partie, chacun pourra disposer à terme du savoir-faire qui en serait retiré. Charge à tous de répartir leur contribution de façon équitable (les pays membres assurent les coûts associés à la fabrication et la livraison des éléments dont ils ont la charge). Si un pays devait se retirer, le problème serait donc directement financier mais surtout logistique. Voilà pourquoi le projet est régi par un traité international précisant le respect des engagements qui s’imposent aux pays, même s’ils devaient ultérieurement s’en retirer. Et ce risque n’est pas improbable : la durée du projet ne correspond en aucune manière aux échelles de temps électoraux, Iter se trouvant donc dépendant de changements politiques nationaux. Prenez les Etats-Unis, justement. Selon les estimations officielles fédérales, leur contribution n’a cessé d’augmenter, passant de 1 milliard de dollars à 6,5 milliards de dollars, au gré de la majoration du budget global. Cela aura sans doute précipité la décision de leur retrait en 1998. Les Etats-Unis reviendront finalement autour de la table en 2003 après une diminution de leur contribution.

Validé il y a de nombreuses années, la phase de conception d’Iter s’est donc achevée en 2001. Aussi, le projet ne peut plus n’être modifié car la fabrication des pièces a démarré un peu partout dans le monde, via des centaines de sous-traitants, ce qui n’est pas sans ajouter au casse-tête international (il s’agit d’assembler près de dix millions de pièces individuelles !). L’incidence directe est les incompatibilités, les non-conformités, le lot quotidien des résolutions attendues de la part de l’équipe de près d’une trentaine de personnes en charge du suivi des travaux. Les modifications apportées à tout composant rendent les autres, construits dans d’autres pays, plus chers.

Tel quel, structurellement, nous pouvons également souligner une décorrélation entre la construction effectuée et finalisée sous les compétences du génie civil et les confections des différents systèmes exigés pour être les plus efficients possibles sur ce projet complexe : l’adaptation ou l’évolution des matériels construits ne peuvent s’opérer avec facilité, aucun composant ne pouvant être modifié sans la validation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (en tant qu’installation nucléaire, Iter est soumis au contrôle de l’ASN). Normal : le bâtiment disposant d’une fonction de sécurité, de confinement, tout trou ou tout aménagement sera dorénavant prohibé pour éviter que la radioactivité ne puisse migrer et s’échapper, rien de l’enceinte ne devant plus être modifié. Autant dire que le projet a une allure qui tient de l’auberge espagnole, les matériels en phase d’étude étant contraints par ceux déjà existants…

En gros, la coque de la fusée (revenant au génie civil) a été construite avoir d’avoir conçu son moteur. Heureusement qu’Iter mobilise la crème de la crème pour venir à bout de ces paramètres complexes. Envisagé de longue date, Iter pourra-t-il prétendre être un test le plus efficient et performant possible en de telles circonstances ? Peut-il atteindre son objectif de maintenir un plasma de fusion nucléaire pendant quelques 400 minimes secondes ?

Au bout du tunnel, la lumière stellaire ?

Bon, ce n’est pas la première fois que la France accueille un tokamak (dans les années 1970, Fontenay-aux-Roses avait son TFR). Mais les réponses ne sont pas plus évidentes quant à savoir si Iter fonctionnera un jour. Différentes remarques permettent d’en douter.

De prime abord, les réactifs semblant basiques. Le deutérium existe naturellement, à raison de 33 à 35 grammes par mètre cube d’eau de mer, projetant des ressources de l’ordre de 10 milliards d’années de consommation annuelle mondiale d’énergie (il n’en est pas pour autant gratuit, il faut compter 2000 dollars/kilogramme de cet atome). Quant au tritium, matériau radioactif (sa durée de vie est de 12,5 ans), il est obtenu à partir de lithium, dont la présence dans l’écorce terrestre est de l’ordre de 20 parties par million, soit une réserve potentielle de milliards de tonnes également. Mais son extraction est tout sauf simple et les réserves de tritium ne sont actuellement que de 25 kilogrammes dans le monde, à raison de 500 grammes supplémentaires annuellement (générés principalement par les réacteurs Candu du Canada ; fabriqué en faible quantité, à un prix élevé, 20 millions de dollars sont prévus dans le budget d’Iter pour en acquérir les 2 à 4 kg nécessaires aux expériences). Les éléments de fusion ne sont donc pas aisément disponibles et accessibles. Une fois obtenus, un gramme de deutérium, combiné à du tritium, pourraient fournir autant d’électricité que 8 à 10 tonnes de pétrole, soit 100 000 kWh, autant que 1 kilogramme d’uranium. Quant au futur hypothétique réacteur à fusion, il faut rappeler qu’il devrait consommer 50 à 100 kilogrammes par an de tritium. Ce qui laisse d’ores et déjà augurer de sa rentabilité.

Ensuite, un point sur la consommation électrique doit être précisé : elle sera en réalité bien supérieure aux 50 MW du discours officiel. Il faut en effet beaucoup d’électricité pour produire ces 50 MW initiaux. Cela a d’ailleurs été précisé lors du débat public tenu en 2006, date à laquelle le choix de Cadarache avait déjà été enteriné…

Durant [l’expérience] qui durera environ 400 secondes, la puissance électrique consommée […] sera de 220 MW et atteindra un pic de puissance de 620 MW [et] chaque année, la consommation électrique d’ITER sera de l’ordre de 600 GWh, [ce qui représente la consommation électrique annuelle d’une ville de 100 000 habitants]

Concernant le fonctionnement du tokamak en lui-même, les scientifiques doivent jouer encore d’humilité : ils ignorent encore comment stabiliser les plasmas chauffés à de si fortes températures. Selon une thèse de 2010, leur pilotage expérimental est entaché d’innombrables aléas. Dès le début, les années 50, le confinement du plasma était jugé foncièrement instable, tant et tellement que tous les tokamaks ont été plus ou moins gravement endommagés par des phénomènes de disruption : phénomènes dus à un effondrement soudain de la température du plasma qui passe en un millième de seconde de 100 millions de degrés à quelques dizaines de milliers de degrés. Le plasma s’éteint alors de façon violente, le devenir de l’énergie colossale de ce plasma restant inconnu.

Techniquement encore, les champs magnétiques sont hautement intenses pour maintenir le plasma à hautes températures et sous forte pression dans le vide, les aimants surpuissants étant eux-mêmes, nous l’avons évoqué, refroidis à fort basses températures par des fluides. Des conditions extrêmes et opposées en termes de températures, de pression et de polarisation électrique qui ne sont pas sans poser de nombreux risques et difficultés : l’endommagement des matériaux pourrait être accéléré en de telles conditions, à commencer par ceux qui seront au contact du plasma (le centre du plasma est à une température de 150 millions de degrés Celsius, la paroi métallique située à 2 mètres étant à 400 °C, un importantissime gradient sera généré sans équivalent dans l’univers). Un seul matériau ou alliage ne peut raisonnablement avoir toutes les propriétés requises pour résister à tous ces paramètres simultanément. Autant l’avouer : les matériaux répondant aux attentes exhaustivement ne sont pas encore connus ; et un développement de méthodes d’assemblage (mécanique, brasage, soudage, etc.), de gestion de problèmes thermo-hydrauliques, de joints, d’érosion et d’abrasion causées par l’impact des particules… restera toujours en oeuvre.

Enfin, l’intervention des opérateurs humains sera impossible une fois la machine mise en fonctionnement. Il sera à nouveau nécessaire de concevoir et recourir à des robots spécialisés (inspection, maintenance avec manipulation de pièces, intervention à l’intérieur de tuyauteries coudées, opérations de découpe et de soudage…). Comme lors d’un accident nucléaire, au sein d’un tel milieu hostile, tous les composants des robots devront résister aux agressions des radiations.

Géologiquement, Iter (et son école d’excellence) sont situés sur la fameuse faille d’Aix-en-Provence-Durance et à quelques kilomètres de la faille de Trévasse (dont le dernier tremblement de terre de 1909 a été le plus gros jamais enregistré en France). Malgré les 432 plots parasismiques installés afin de soutenir le complexe du tokamak, la question se pose de la suffisance de cette mesure de sûreté en l’état actuel des connaissances et au regard des révisions fortement hypothétiques concernant les risques sismiques.

Dernier point, en toute marge critique. Si le seul projet mobilise un millier de chercheurs, ingénieurs et techniciens, non sans avantages fiscaux, le nombre de nouveaux emplois serait de l’ordre de moins de 500 postes locaux créés. Bien loin des milliers d’emplois directs et indirects promis (2000 à 2600) lors des débats initiaux visant à vendre Iter à la population locale. Pour convaincre les élus en charge de l’exécutif, édiles compris, comme dans tout projet de ce genre (cf. Cigéo, dont nous reparlerons), un groupement d’intérêt public (GIP) était promis « pour coordonner les enjeux d’aménagement », c’est-à-dire subventionner, qui pour construire une piscine, qui pour regoudronner une route… Finalement, le GIP Iter Val de Durance constitué par décret ne verra jamais le jour par la faute des oppositions politiques locales.

Si tous ces points sont résolus, nous pourrions espérer in fine éventuellement atteindre le seul objectif officiel : maintenir un plasma de fusion nucléaire pendant 400 secondes et démontrer un gain de l’ordre de 10 (soit 10 fois plus d’énergie émise que d’énergie injectée), la récupération d’une part cette énergie finale et la génération électrique à partir d’icelle étant bien d’autres sujets (auxquels DEMO devra répondre).

(source : Iter)

Le calcul semble d’évidence pour tous, mathématiciens en herbe inclus : pour obtenir 500 MW et réussir le gain, il faudrait injecter 50 MW. Mais pour injecter 50 MW dans la chambre à vide du tokamak, la machine a besoin de 150 MW de puissance électrique de façon permanente. Apparemment, il y aurait comme une confusion surprenante entre valeurs de gain de puissance du plasma (Q-fusion) et de gain de puissance du réacteur (Q-engineering) dans l’argumentaire de vente du projet.

Aux yeux des chercheurs, Iter serait a minima un bon moyen de tester les technologies qui seront nécessaires sur des réacteurs industriels postérieurs. Malheureusement, au regard de tous les points évoqués, Iter aura été largement contesté par d’ullustres scientifiques, au premier rang desquels les nobélisés Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak, qui auront appelé à « renoncer » au projet.

Contrôler la fusion pour produire de l’électricité est un rêve ancien. Mais, contrairement à la fission qui permit rapidement de construire nos centrales nucléaires actuelles, la fusion pose des problèmes que, depuis plus de 50 ans, on ne sait pas résoudre. […] Autant dire qu’on est loin de la mise au point d’un prototype de centrale électrique, puis d’une tête de série commerciale, enfin de l’avènement d’une nouvelle filière de production d’énergie. Ponctionner d’autres projets de recherche au prétexte qu’il y aurait là une source quasi infinie d’énergie n’est donc aucunement justifié. […] On nous dit qu’Iter étant engagé, cela coûterait très cher de l’arrêter. […] Alors, plutôt que de masquer une mauvaise décision initiale par une escalade plus mauvaise encore, mieux vaudrait admettre enfin que le gigantisme du projet est disproportionné par rapport aux espérances, que sa gestion apparaît déficiente.

Mise à jour (février 2022) : ITER a été suspendu par l’ASN afin de lever quelque incertitude de sécurité. L’ASN est préoccupée par le rayonnement neutronique à haut énergie et les légères déformations des sections en acier qui pourraient en résulter, ainsi que des charges sur la dalle de béton soutenant le réacteur (deux premières des neuf sections du réacteur, chacune pesant 1200 tonnes). Cette suspension intervient alors que devait débuter les soudures des sections d’acier de 11 mètres de haut qui composent le tokamak. Si cette étape fait partie du processus programmatique afin de s’assurer que le réacteur répond aux exigences de sûreté, elle est d’importance car le processus est irréversible une fois les soudures effectuées, soudures décidément point névralgique des conception et construction…

Une concurrence explosive

On estime à 200 le nombre de tokamaks construits au cours de ces quarante dernières années. Si Iter est le projet mondial le plus médiatique, il n’en reste pas moins qu’environ 27 projets privés de recherche sur la fusion existent de part le monde (Commonwealth Fusion Systems, Zap Energy, CTFusion, HL-2M, Renaissance Fusion en Espagne, Marvel Fusion en Allemagne). Lockheed Martin a annoncé par exemple travailler sur un concept de réacteur de fusion nucléaire assez compact pour tenir dans un semi-remorque cependant qu’il générerait de l’énergie pour éclairer près de 80 000 foyers. Une annonce qui laisse sceptique mais qui en jette visuellement. Projets plus ou moins actifs, dont peu publient dans des revues à comités de lecture, empêchant de se faire une idée correcte de l’avancée de sur ce thème de recherche pointue.

Malgré la concurrence, les entrepreneuriats divers n’en fusionnent pas moins en lobbys : Fusion Industry Association (regroupement des différents acteurs privés du domaine), consortium Euro-Fusion ou bien sûr Fusion for Energy (l’agence européenne F4E dédiée, mise en place sous l’égide d’Euratom, ce traité de 1957 dont le seul objectif est de promouvoir l’énergie nucléaire).

Et compte tenu des difficultés si nombreuses autourant la recherche sur la fusion, les programmes de recherche explorent bien d’autres pistes : les Z machines (laboratoires Sandia du Nouveau Mexique et la solution militaire à Gramat, Lot) ayant pour objectif de délivrer une source de rayons X, la plus puissante du monde permettant d’atteindre la température de 3,7 milliards de degrés. Mais encore la simulation de plasma (via de supercalculateurs). Voire le deep learning, algorithmes supposés détecter les disruptions de plasma.

La concurrence fait donc rage pour arracher ce marché prometteur pour qui arrivera à dompter l’énergie des étoiles. Via des machines hybrides s’il le faut (fusion et fission), voire par le truchement de la fusion hydrogène-bore vendue d’ores et déjà comme non radioactive (à la différence de la fusion deutérium-tritium) mais supposant une chaleur initiale de l’ordre de 3 milliards de degrés…

Les scientifiques arriveront-ils un jour à exhausser leur rêve de mettre le Soleil en boîte ? Rien ne parait moins sûr.

Une conclusion Iter à Terre

Cela fait donc plus de 70 ans que l’Homme entretient l’idée scientifique conceptuelle de pouvoir faire descendre les conditions qui engendrent la fusion stellaire sur Terre. Mais les tentatives, sans cesse plus puissantes les unes que les autres, ont toutes échoué jusqu’à maintenant.

Le projet Iter, colossal à plus d’un titre (scientifique, financier…), est déjà en lui-même une expérimentation âgée au-delà des attendus technologiques les plus efficients, sans qu’aucune garantie de succès ne soit prégnante ni qu’une mise en exploitation industrielle ne soit assurée. Après huit à dix ans de construction, la machine ne produit toujours pas son premier plasma et le programme accuse de nombreux retards et des dépassements budgéaires. Certains critiquent alors ce qu’ils définissent comme une pure prospective menée sur fonds de recherche publique. Risquant au mieux une perte de temps, au pire d’avoir grevé des crédits qui auraient pu être consacrés à la recherche sur les énergies renouvelables, par exemple.

Comme souvent, et le projet EPR en est un autre exemple, c’est sans doute cet investissement accumulé et maintenant par trop conséquent qui inhibe son renoncement.