Astrid, peu Brillant

C’est sans conteste le dernier échec cuisant de la filière nucléaire. Celui actant l’abandon en catimini du projet de recyclage des déchets radioactifs, d’appliquer l’économie circulaire au nucléaire. Telle était l’ambition du réacteur Astrid, de rendre possible que les déchets des uns soient le combustible des autres. Le Nucléaire civil n’aura pas résolu la quadrature du cercle.

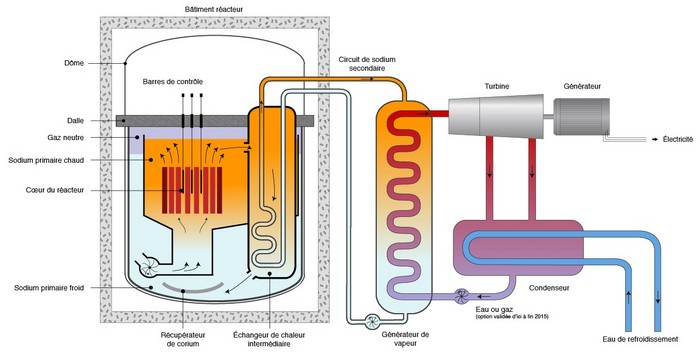

(C’est beau un projet en coupe ; source : Connaissancedesenergies.org)

// En Bref //

• Un projet de recherche vise à utiliser les combustibles usés

• Cette technologie a déjà été testée sans succès en France

• Cette fois, son terme permettra de recycler les déchets radioactifs

• Contre toute attente, l’Etat choisit finalement d’abandonner cette solution malgré les dépenses déjà engagées

// En Bref //

La prochaine étape annoncée comme décisive du développement de la filière nucléaire française n’aura donc pas lieu. Le projet Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration, Astrid quoi, était celui d’un prototype de réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium (RNR-Na), sis à Marcoule (Gard). L’idée alléchante pour toute le secteur nucléaire civil était d’un avantage primordial : utiliser l’uranium appauvri et le plutonium comme combustibles, autrement dit réutiliser les matières radioactives (on parlait même de « régénération ») issues de la propre production du parc nucléaire actuel et en grande partie stockées sur le site de La Hague (Manche). De quoi transformer en nouveau combustible des ‘déchets’ aujourd’hui inutilisées mais surtout réduire à terme considérablement la quantité de déchets nucléaires à haute activité et vie longue (HAVL). Des études poussées pour valider un doux rêve de recherche : la transmutation des déchets nucléaires.

SupermégagigaPhénix

Cette idée de transmutation est aussi vieille que le programme nucléaire civil en France. Il fallait anticiper la raréfaction éventuelle des ressources en uranium, raréfaction accélérée par un besoin mondial que chacun mesurait croissant à mesure que le nucléaire aurait été privilégié pour produire de l’électricité de part le monde. Dès les années 1960, la France mène donc des études pour exploiter des ‘surgénérateurs’, des réacteurs spéciaux utilisant le sodium liquide comme caloporteur. Cela est passé par des tests grandeur nature qu’ont été les réacteurs Rapsodie (de 1967 à 1983), Phénix (entre 1973 et 2010) et SuperPhénix (à partir de 1986). Les réacteurs à neutrons lents, ceux constituant la totalité de notre parc électronucléaire, ne devaient originellement qu’être une étape transitoire. La série suivante devait être constituée de ces fameux surgénérateurs à neutrons rapides, une fois le stock de plutonium suffisamment constitué.

Le réacteur expérimental Superphénix de Creys-Malville (Isère) reste le plus emblématique et restera la seule installation expérimentale à neutrons rapides d’une puissance de 1250 MW construite sur Terre. Elle n’aura par contre fonctionné que l’équivalent de 8 mois couplé au réseau sur les 5 années de son exploitation et sera définitivement fermée en 1998 sur décision du gouvernement ‘pluriel’ (faisait suite à une procédure décisive devant le Conseil d’Etat). Bilan : une production électrique d’environ 4 milliards de kWh (soit une revente sur le marché d’environ 1 milliard de francs), mais surtout un coût fatal estimé à plus de 60 milliards de francs (soit près de 9 milliards d’euros actuels). Ajoutons que son entretien revenait à 163 millions d’euro par an et que le démantèlement prévu pour les trente prochaines années coûtera plus de 3 milliards d’euros.

Outre son coût prohibitif, ce sont les graves avaries qui auront raison de SuperPhénix, compte tenu des risques que le réacteur faisait courir. Les conditions de son fonctionnement comportaient de trop nombreuses incertitudes quant à la sûreté de l’installation, à la sécurité.

Quel fonctionnement spécifique d’ailleurs ? Un chargement en uranium et plutonium permettait de transformer une partie de l’uranium en plutonium et de retrouver, après usage, une proportion plus importante de plutonium qu’initialement, et « de qualité militaire ». Le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), à l’origine du projet, et jonction scientifique officielle des nucléaires civil et militaire, visait clairement à satisfaire les besoins en plutonium des ogives nucléaires françaises.

Le sodium utilisé dans les circuits était l’élément essentiel du refroidissement des 600 assemblages nucléaires contenant les 7 tonnes de plutonium. Il devait être maintenu pur en toutes circonstances pour éviter en particulier que des impuretés ne viennent boucher les ouvertures par lesquelles il circulait dans les assemblages pour les refroidir. Selon une technique semblable à celle des REP, le sodium avait vocation à circuler dans le cœur du réacteur en s’échauffant puis se trouvait refroidi au niveau des échangeurs, cédant de la chaleur au sodium du circuit intermédiaire. Confinement afin d’éviter un contact avec l’eau de l’échangeur final et donc de céder de la radioactivité. Ou pas.

Mais le fonctionnement déficient de SuperPhénix aura eu aussi comme conséquence directe d’accumuler des stocks d’assemblages de plutonium de l’ordre de plusieurs dizaines de tonnes. Outre le risque très significatif porté par ce composé hautement mortel (le plutonium est un produit radioactif purement artificiel et issu de la réaction de fission), l’usage militaire de telles quantités sera remis en cause.

Les avaries auront engendré de multiples mises à l’arrêt, pendant près de 2 ans entre le mai 1987 et le janvier 1989 (suite à une fuite de 20 tonnes de sodium de la cuve principale), de septembre 1989 à avril 1990 (suite à des arrêts d’urgence inopinés), de juillet 1990 à octobre 1990 surtout (3300 tonnes de sodium primaire se sont retrouvés oxydés sur un des deux alternateurs par la faute d’une entrée d’air de 1000 m3, formant près de 600 kilogrammes d’amas solides qu’il fallait absoluement retirer).

Bref, bouchage total par suite d’un oubli d’un bouchon de caoutchouc, fuite de sodium non détectée, défaillances des contrôles qualité sur des éléments essentiels pour la sûreté (cuves, détection de fuite de sodium), chute d’un engin de 1300 kilogrammes sur le dôme du réacteur, fissuration généralisée de la cuve principale du barillet, défaillance de l’appareillage de contrôle de la pureté du sodium, rupture de l’enceinte primaire de confinement et pollution du sodium… Des événements classés parfois jusqu’au niveau 2 sur l’échelle de gravité des accidents nucléaires (INES) qui auront eu raison de ce surgénérateur.

Déboires imprévus ? Pas vraiment au regard des expérimentations antérieures. Une fuite de sodium s’était déjà produite sur la cuve principale en acier de Rapsodie. Et Phénix (le deuxième surgénérateur, de 250 MW seulement) montrait également des signes d’anomalies de réactivité du cœur de la centrale (ayant entraîné plusieurs arrêts d’urgence). Mais surtout le sodium posait de sérieux problèmes de pompage et un risque de réaction en chaîne incontrôlée. Oui, assez sûrement, l’utilisation du sodium présente des inconvénients cruciaux au niveau de la sécurité et de la sûreté : sa forte réactivité chimique avec l’eau, est susceptible de libérer de grandes quantités d’énergie si elle met en jeu des quantités de sodium importantes. En gros, le sodium provoque au mieux un incendie au contact de l’air, au pire une explosion au contact de l’eau (pour les plus curieux, c’est l’hydrogène qui explose en fait sous l’effet de la chaleur).

Pas anodin quand on sait qu’un surgénérateur en contient 5000 tonnes et que des fuites paraissent redondantes et inévitables : les fissurations et craquelures liées aux réactions sous sodium, sous tension, sous flux neutronique, sous échauffement, de certaines soudures parmi les dizaines de milliers sur les aciers inoxydables restaient encore largement mal étudiées.

Vu les investissements et les débouchés probables, Superphénix était déjà un projet européen, sous la responsabilité de la société européenne Nersa, créée en 1974 (y participataient EDF, l’italien Enel et des entreprises allemandes, belges, hollandaises et britanniques en situation minoritaire). Le site retenu de Creys-Malville situé dans une zone transfrontalière aura fait l’objet de nombreux recours juridiques : la justice française statuera chaque fois en faveur de l’intérêt général prédominant (donc pour la poursuite de l’exploitation), quant à la Commission européenne, elle ne rendra aucun avis malgré l’article 34 du traité Euratom qui fait pourtant obligation en certaines dispositions. Le site sera le lieu d’une opposition syndicale et populaire historique, sur laquelle nous reviendrons.

Produire plus à partir de moindre matière a toujours été la découverte scientifique rêvée, une sorte de coefficient multiplicateur qui permettrait d’obtenir plus d’énergie à partir d’une dose initiale moindre. Cet objectif n’est pas sans rappeler la quête d’Iter. Ici, la transmutation d’isotopes très radioactifs en noyaux inoffensifs aura échoué en général, ce qui était le cas même en laboratoire. Un concept revu et corrigé par le CEA, EDF et Framatome afin de mettre sur les rails le projet du réacteur au sodium Astrid (de puisssance intermédiaire à 600 MW).

Astrid, si fidèle aux vœux

Le projet Astrid était donc le quatrième prototype de quatrième génération. Cette fois, les acteurs visaient la possibilité d’un passage au stade industriel, avec les standards de sûreté visés comme les plus modernes. Cette conception était prévue depuis 2006 et dans une convention entre l’Etat et le CEA signée en 2010. L’objectif final de ‘multirecycler’ le plutonium (récupérer le plutonium des combustibles usés pour lui faire faire un deuxième tour, voire plus, en un même réacteur) et les matières radioactives employées par les réacteurs nucléaires de deuxième génération du parc français actuel restait primordial pour la filière nucléaire d’ici 2050 (comme Iter vous dit-on). Les Japonais eux-mêmes ont signé un accord de collaboration dans l’optique de ce programme, le secteur nucléaire nippon étant également intéressé à bénéficier d’un recyclage de son propre combustible radioactif.

Mais il ne fait aucune surprise que pour Asrtrid aussi les déboires techniques se sont rapidement enchaînés. A tel point que l’Etat et les concepteurs ont été contraints de réduire la puissance du réacteur de 600 à 200 MW.

Le projet avait déjà coûté 738 millions d’euros fin 2017 selon la Cour des comptes pour sa conception et le coût total était projeté de l’ordre de 5 à 10 milliards d’euros. projection rhédibitoire, dans le même temps un réacteur de recherche (celui de Jules Horowitz) était passé de 500 millions à 2,5 milliards d’euros de prévisionnel. Voilà qui augurait d’un nouveau gouffre financier pour le secteur. Au regard des problèmes de mise en service de l’EPR de Flamanville et de ses dépassements chroniques, le renoncement s’imposait, au moins politiquement, et passait même relativement inaperçu dans ce contexte d’EPR-bashing…

En attendant, l’inventaire de plutonium risque de passer dangereusement de 200 à plus de 1 000 tonnes d’ici les prochains 50 à 60 ans. L’espoir ne réside donc plus que dans la capacité de tous les réacteurs des centrales actuelles ou des EPR à venir à brûler une partie du plutonium contenu dans le MOX (ce mélange fabriqué en France et constitué d’oxydes d’uranium et de plutonium). Encore faudra-t-il faire pratique de la théorie qui projette la nécessite d’une vingtaine de recyclages pour envisager réduire suffisamment la teneur en plutonium du combustible.

Conséquence directe : la question des matières radioactives s’accumulant et ne trouvant finalement pas de débouchés industriels risque de faire passer la totalité desdits sous la dénomination officielle de ‘déchets radioactifs’. Faisant exploser le stock officiel à entreposer à Cigéo ou via une alternative (entreposage à sec, en sub-surface…). Une estimation de 480 000 tonnes de combustible usé devenu déchet (uranium et plutonium confondus), aujourd’hui encore considéré pour grande partie comme « matière valorisable » et donc non comptabilisée.

Le rêve de fermer le cercle reste vivace

Cela fait un demi-siècle que la construction de réacteurs à neutrons rapides fonctionnels est étudiée en France. L’abandon d’Astrid est actée. Mais curieusement ne sonne peut-être pas vraiment le glas de la perspective d’une économie circulaire du combustible que le secteur appelle de ses voeux. Perspective vitale pour la filière civile afin de ‘revaloriser’ les déchets qui s’accumulent. La stratégie reste en effet d’actualité : le texte officiel qui annonce la fin du projet Astrid parle en effet d’une « solution transitoire » sur lequel le CEA, EDF, Framatome, Orano sont invités à se pencher.

Dans le contexte énergétique actuel, la perspective d’un développement industriel des réacteurs de 4ème génération n’est en effet plus envisagée avant la deuxième moitié de ce siècle. […] Le CEA proposera […] au gouvernement un programme de recherche révisé sur la quatrième génération [permettant] de maintenir les compétences développées sur les réacteurs rapides au sodium.

Les détails s’y nichent. C’est que la recherche se poursuit ailleurs. Au plan international, la filière des RNR reste au cœur des visions à long terme en Chine et en Russie. Aux Etats-Unis, la fondation Gates (jamais pris à défaut quand il s’agit d’anticipation intéressée) a investi dans TerraPower. A suivre donc.

« Déboires imprévus ? Pas vraiment au regard des expérimentations antérieures. »

Ca vaut peut-être le coût de rappeler que les russes ont eu BN-350 qui a fonctionné de manière industrielle dans les années 60 (avec de la désalinisation en cadeau), puis BN-600 qui démarre la même année que notre Fessenheim. Fermeture pour la dernière, extension jusqu’à 2030 pour la première [1]; et avec un facteur de charge qui donne envie [2]. Satisfait, ils ont lancé le grand frère, BN-800.

A partir de quand on arrête de dire « la recherche se poursuit ailleurs » et on dit « chez eux ça marche depuis longtemps à échelle industrielle »?

On comprends mieux qu’ils sont ravis de recevoir nos « déchets » [3], eux savent très bien quoi en faire.

Bon à rappeler également, toute personne qui s’inquiète de la « durée de vie » et de la dangerosité des déchets nucléaire devrait être une fervente défenseuse des RNR.

En effet, non seulement la dangerosité (radiotoxicité [4]) est très largement due au plutonium, mais également c’est lui qui « impose » la très longue durée.

S’inquiéter des déchets nucléaires et s’opposer aux RNR c’est un peu s’inquiéter du changement climatique mais se satisfaire du gaz naturel.

Il faut pas oublier l’Inde qui a son propre Astrid (PFBR 500MWe) qui est bien parti pour démarrer avant notre EPR.

[1] https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Russia-makes-progress-with-fast-reactor-upgrade

[2] https://www.world-nuclear.org/reactor/default.aspx/BELOYARSK-3

[3] https://www.greenpeace.fr/dechets-nucleaires-la-russie-nest-pas-une-poubelle/

[4] https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9780081009628000159-f15-02-9780081009628.jpg issu de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081009628000159