Une Addiction nucléaire salée

Depuis son premier programme nucléaire, l’indépendance énergétique française est mise en avant pour appuyer le choix de l’énergie atomique dans la production d’électricité. L’argument n’a pas varié pour justifier pour partie la construction des prochains réacteurs EPR2. Pourtant, certains risques stratégiques existent, des dynamiques géopolitiques pèsent sur les approvisionnements en uranium, puisque la France ne possède plus aucun gisement de ce minerai.

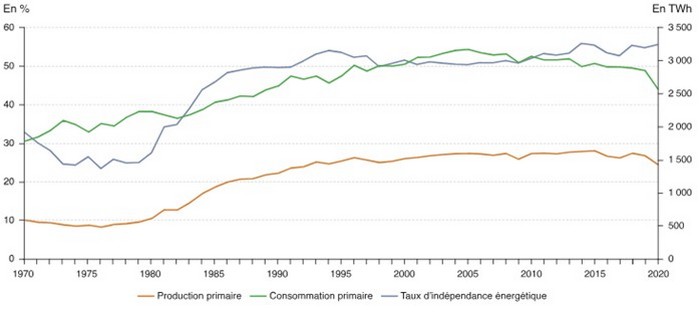

(taux d’indépendance énergétique selon le ministère de la transition énergétique)

Avant les métaux et terres rares que sont le lithium, le cobalt entre tant d’autres, l’uranium revêt un rôle important dans les relations internationales. Bien malgré un poids relatif assez limité puisque le nucléaire ne représente au total que 4 % de la consommation finale d’énergie dans le monde (deux fois moins que le bois, par exemple).

Mais les cas particuliers font ressortir un décalage quasi systématique entre production nucléaire et ressources uranifères : Chine, Russie et États-Unis sont respectivement dépendants des ressources étrangères à hauteur de 50 %, 75 % et 99 %. La France ? Elle est totalement dépendante des importations d’uranium, soit à 100 %.

Mais cela ne dit rien de son état de dépendance énergétique : d’abord car le minerai d’uranium n’est pas considéré comme une ‘matière nucléaire’ selon la nomenclature de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ensuite car il n’existe pas de définition stricte de ce que serait une indépendance énergétique… Tentons tout de même de considérer quelques aspects de ce dossier.

// En Bref //

• Le choix du nucléaire serait aussi un choix stratégique, en faveur de l’indépendance énergétique de la France

• L’uranium est une matière première totalement importée

• Diverses transformations sont nécessaires avant son utilisation en tant que combustible, mais seul ce dernier matériau est pris en compte dans le calcul officiel de dépendance énergétique

• Selon la prise en compte du produit final ou de la matière première, ce taux de dépendance passe de 52 % à 14 %

• Le taux de dépendance va augmenter à mesure que des EPR2 seront construits, car la filière nucléaire utilise de l’uranium retraité que seule la Russie sait confectionner

• Et encore d’autres éléments indispensables au bon fonctionnement des réacteurs nucléaires (zirconium…) ne sont pas intégrés dans ce calcul global de dépendance énergétique

// En Bref //

Peu de dealers au bas des tours réfrigérantes

L’uranium a beau posséder un statut particulier aux yeux des instances internationales, il n’en reste pas moins un élément sensible. Tant et tellement que l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) y consacre depuis 1965 un document dédié : le Red Book fait un état des lieux complet des réserves d’uranium, reflet toujours optimiste de l’état des réserves.

Parmi les 53 pays possédant de l’uranium, dont 19 membres de l’OCDE, il faut distinguer par ordre croissant l’Australie, le Kazakhstan, le Canada, la Namibie, l’Afrique du Sud. Et retenir que seuls 15 pays en extrayaient et produisaient (en 2021), du Kazakhstan (45 %) à la Chine (4 %), en passant par l’Australie, la Namibie, le Canada (10% chacun), l’Ouzbékistan (7 %), la Russie (5 %), le Niger (4 %). Des répartitions variantes selon les pays.

Et pour assurer son indépendance énergétique stricte, les temps sont maintenant lointains des gisements de notre territoire métropolitain qui satisfaisaient aux besoins. Désormais, les mines étrangères sont considérées par tous les pays nucléarisés comme des sites sensibles. C’était pour la France le cas des mines nigériennes, situées dans la zone conflictuelle du Sahel : la zone aura connu dans les dernières années une explosion en 2010, des attaques djihadistes en janvier et en mai 2013 dans le sud de l’Algérie, non sans obliger la France à envoyer des commandos spéciaux protéger officieusement les mines du Niger.

Point culminant, le coup d’État militaire de ce 26 juillet 2023 au Niger qui inquiète forcément le gouvernement français. La richesse du sous-sol de cet important producteur mondial d’uranium n’a jamais laissé indifférente notre filière nucléaire. Ce ne sont pas moins de 130 000 tonnes d’uranium qui auront été extraites via les filiales d’Orano (ex-Areva). Bien plus que ce que les mines françaises ont fourni pendant cinquante ans.

Avant que les liens commerciaux ne soient rompus, qu’Orano ne stoppe son usine de concentré d’uranium, le Niger était le deuxième fournisseur d’uranium de l’Union européenne en 2022, représentait 15 à 17 % des importations de la France selon des conditions très favorables à nos intérêts.

Pays le plus nucléarisé au monde, la filière nucléaire française est une consommatrice nette d’uranium importante. Entre 1956 et 2003, toujours selon le ‘Red book’, le parc nucléaire français a eu besoin de près de 175 000 tonnes d’uranium naturel, soit 11,5% de la demande mondiale. Autant dire que les conséquences du coup d’État nigérien pourraient être plus que simplement diplomatiques : sur les 8 000 tonnes d’uranium enrichi produites annuellement par Orano, 1 000 sont confectionnées grâce à la matière première venant du Niger (5 000 tonnes du Canada, 2 000 du Kazakhstan). Encore ces proportions sont déduites, car il reste éminemment difficile de connaitre en toutes précisions les pays commerçants avec la France et ses producteurs d’énergie d’origine nucléaire. Si Euratom publie des données au niveau européen, il n’est rien de tel en France.

Autant avouer une certaine vulnérabilité donc avec la filière uranifère. Que d’aucuns s’évertuent à estimer infondée : les risques stratégiques seraient moindres que ceux dont souffriraient les hydrocarbures du fait de leurs concentrations spatiales plus restreintes. Et l’uranium naturel ne représente que 5 % du prix final de l’électricité nucléaire, bien moins que les matières premières fossiles (de l’ordre de 75 % pour les centrales à gaz).

Mais justement, il est bien malaisé de connaitre l’état exact des réserves. Les données reposent tout bonnement sur la déclaration volontaire des États adhérant à l’AIEA. Les sous ou surévaluation peuvent donc être effectuées dans un objectif stratégique implicite. Alors un classement est ordonné selon le degré de certitude entre les ‘ressources conventionnelles’, soit celles dites raisonnablement assurées (RAR, exploitables avec les techniques actuelles) et les ressources présumées, puis les ‘ressources non conventionnelles’ désignant par exemple l’extraction de l’uranium dans les phosphates, le lignite ou encore l’eau de mer. Notons que cette proportion d’uranium présente dans l’eau maritime laisse toujours entrevoir aux plus optimistes une ressource inépuisable ; mais cela fait amplement abstraction des coûts de traitement pas toujours soutenables selon les conditions économiques à venir, voire au regard de l’évolution future des normes sanitaires.

Ces ressources conventionnelles ont été évaluées en 2020 à 8 millions de tonnes d’uranium, ‘soit 120 à 150 années de consommation finale mondiale au rythme de 2022’. De quoi laisser venir ? C’est oublier que, si les producteurs sont peu nombreux pour des raisons économiques (la stagnation des prix de l’uranium n’aide pas à l’investissement), l’industrie uranifère se concentre tout autant autour d’une quinzaine d’entreprises responsables de 95 % des extractions : Kazatomprom (Kazakhstan, 25 % des extractions), les chinois CNNC (China National Nuclear Corporation) et CGN (China General Nuclear Power) pour 16 % à eux deux et le russe Rosatom (16 %), le canadien Cameco (15 %), Orano (9 %), l’ouzbek Navoï (7 %)… Vulnérabilité et dépendance n’ont jamais fait bon ménage.

Face à ces multiples voire cumulables risques d’approvisionnement, chacun ajuste sa partition selon ses propres intérêts. Nous sommes maintenant loin de la volonté première de mutualiser les ressources pour favoriser le développement du nucléaire sur le continent européen, comme le stipulait pourtant le traité Euratom (création d’une communauté européenne de l’énergie atomique, en 1957) : son Agence d’approvisionnement (ESA) devait seule disposer du droit exclusif de conclure des contrats pour la fourniture en uranium des exploitants de centrales de l’Union européenne (UE). La France, cependant que des tensions entre pays membres se faisaient jour, s’affranchira entièrement des traités dans les années 1970 pour signer des contrats en contournant l’agence, la réussite de son programme nucléaire lancé par Mesmer prévalant sur toute autre considération.

Chaque contrat est devenu bilatéral, jouet de considérations multifactorielles. Si bien qu’il n’existe pas d’OPEP de l’uranium (la tentative du Canada, de la France, du Gabon et de l’Afrique du Sud de former en 1971 la Société d’Études de Recherche d’Uranium a avorté dès 1977). Les cours sont donc fluctuants, le prix de l’uranium se forme sur un marché opaque, hors place boursière, entre exploitants miniers et utilisateurs finaux ou intermédiaires directement, un contexte porteur de fortes spéculations.

Les pays exploitant des centrales nucléaires et producteurs d’uranium sont donc rares (Brésil, Canada, Chine, Inde, Pakistan, Russie, Afrique du Sud et États-Unis). A part le Canada, seul excédentaire, tous doivent faire face pour leur propre approvisionnement à une demande croissante de la Chine : de troisième consommateur actuel (12% de la demande), les prévisions l’envisagent premier en 2030, accentuant la concurrence entre pays nucléarisés, augmentant d’autant l’intérêt pour les mines étrangères. A l’instar de la Russie mais avec plus d’ampleur, ceci explique l’implantation d’envergure que la Chine opère en de nombreux pays, finançant infrastructures, multipliant les permis d’exploitation et faisant même mainmise sur de nombreux sites stratégiques (mines de Rössing et d’Husab en Namibie) : en 2007, la CNNC rachetait le gisement d’Azelik au Niger, au dépend d’Orano.

Posséder le produit extrait ne suffit pas. Une fois récupéré du sol, le minerai doit raffiné en yellowcake, souvent à proximité des mines, mais doit subir en sus de complexes transformations en des pays spécialisés (Canada, États-Unis, Europe occidentale, Chine, Russie), tels le raffinage afin de purifier l’uranium, le convertir, l’enrichir et l’assembler.

Après celle de la production première, ces étapes sont une nouvelle forme de dépendance en ce qu’elles concentrent la technicité entre les mains de quelques pays seulement. Si peu de pays possèdent de belles réserves facilement exploitables, les revendeurs ne sont pas plus nombreux. Depuis quelques années, le Kazakhstan cherche d’ailleurs à installer une usine (en partenariat avec le Chinois CGN) lui permettant de valoriser son uranium et ne plus se contenter d’être producteur. La France (Orano), la Chine (CNNC) , le Canada (Cameco), la Russie (Rosatom) et les États-Unis (ConverDyn) ont développé des industries leur permettant de dépasser leurs besoins propres et de fournir des services de conversion à l’échelle mondiale. Une manière pour la France de contrebalancer leur propre dépendance et de jouer de ce poids dans les relations commerciales qui lui sont défavorables.

Au jeu de l’enrichissement, étape stratégique majeure et essentielle pour l’industrie nucléaire visant à augmenter la proportion d’isotope d’uranium 235 (de 0,7 % à l’état naturel à 3/5 % pour le secteur civil), Rosatom reste un acteur majeur (46% de la production mondiale), tandis que Urenco détient 30% des parts de marché (devant Orano 12%, CNNC 11% mais ce dernier ne fournit que la Chine). L’exploitant EDF n’en diversifie pas moins son approvisionnement pour éviter toute rupture de ces flux quantitatifs : si Orano participe actuellement de 40 % de sa fourniture en combustible, l’anglo-germano-néerlandais Urenco et Tenex (filiale de Rosatom) font partie de sa shortlist de fournisseurs attitrés, que l’invasion de l’Ukraine ne remet surtout pas en cause.

Après l’enrichissement, l’uranium est assemblé sous forme de pastilles de sept grammes empilées dans des tubes. Cette fois, une trentaine d’usines réparties dans 19 pays sont disposées à la réussite industrielle de cette étape finale. Pour la France, les assemblages de combustible sont fabriqués par sa filiale Framatome, dans ses usines françaises et allemandes et par Westinghouse, dans ses usines en Suède et au Royaume-Uni.

La sécurisation des routes d’approvisionnement en combustible final n’est pas un long fleuve tranquille.

Juste une dernière dose

Selon une étude du Forum Energii, entre 2021 et 2022, la France a plus que triplé ses importations de produits nucléaires en provenance de Russie (uranium naturel, enrichi, usés, etc., mais aussi pièces pour les réacteurs nucléaires). Une situation de dépendance, que la période de guerre en Ukraine accentue à interroger. En 2022, les importations européennes de ‘produits de l’industrie nucléaire russe’ pesaient 720 millions d’euros, soit 22 % de plus qu’en 2021, avec à sa tête la France (359 millions d’euros d’importations en 2022, soit plus de 250 % par rapport à 2021) pour acquérir essentiellement du combustible recyclé.

Ce qui confirme d’autres conclusions antérieures :

Le plus grand importateur de produits de l’industrie nucléaire russe en Europe est la France et la coopération entre ces pays est très étroite. Jusqu’à l’invasion russe de l’Ukraine, la France y consacrait en moyenne 120 millions d’euros par an. Cependant, depuis mars 2022, les dépenses consacrées au nucléaire russe ont augmenté jusqu’à atteindre 440 millions d’euros, ce qui représente plus de la moitié de toutes les importations de l’UE , selon le rapport.

Manifestement, la chaîne complète (conversion, enrichissement, assemblage), pourtant présente sur son sol pour fabriquer son propre combustible nucléaire, ne suffit pas à subvenir à ses besoins quantitatifs et qualitatifs. Ce qui explique sans doute que l’usine d’enrichissement du Tricastin va viser à augmenter d’un tiers sa production d’ici à 2028.

Mais la dépendance aux capacités russes repose avec importance sur la réutilisation du combustible utilisé dans les réacteurs français : l’uranium usé est envoyé en Russie pour être traité, soit converti et réenrichi (URT par ultracentrifugation, permettant de récupérer 10 % des combustibles usés, le reste restant stocké sur place), un produit hautement spécifique à nos centrales. Ce lien commercial vital est facilité par l’exception de sanctions et embargos accordée aux importations de produits nucléaires russes. Rosatom est le seul partenaire à savoir réenchérir et permettre le ‘recyclage’ en URT, grâce à son outil industriel unique et un site dédié (en 2022, 312 tonnes ont été produites en provenance de Russie, soit un volume qui représente l’équivalent d’un tiers de la quantité d’uranium enrichi nécessaire pour faire fonctionner les centrales françaises pendant un an). Et compte tenu des limites approchantes de l’entreposage des combustibles usés, proche de la saturation, la part d’uranium recyclé dans les prochaines années devrait augmenter.

Les liens sont donc persistants entre la filière nucléaire française et Rosatom. De cette position dominante et de dépendance à Rosatom, pas si évidente à réduire, les Etats-Unis veulent s’extraire via une loi spéciale.

Plus junkie que prévu

Un réacteur standard, de la taille de ceux en fonction en France, ne consomme pas moins d’un mètre cube d’uranium enrichi par an, soit 20 tonnes de combustible, soit approximativement dix fois plus d’uranium naturel pour produire ce mètre cube enrichi. Le secteur nucléaire civil, puisque nous nous bornons à icelui, est donc gros consommateur de terres uranifères. Et, successivement, chacun aura retenu que pour arriver à ces tonnages finaux issus des produits miniers, le nucléaire (civil aussi bien que militaire) n’existe que par la succession de transformations, d’étapes techniques plus ou moins complexes, plus ou moins rendues autonomes.

Mais donc, hormis ces éléments tangibles, la France n’en resterait pas moins indépendante pour une large proportion. A quel niveau ? Selon quel pourcentage ? 52 % selon les dernières données. Score honorable compte tenu des contraintes.

Sauf que.

(source : ministère de la Transition énergétique)

Mais alors, d’où viennent ces estimations, ce taux d’indépendance énergétique souvent avancé comme pour valider les choix de politique énergétique reposant sur le nucléaire civil ? L’INSEE le définit comme le rapport entre la production d’énergie primaire et sa consommation, ce qui est correct. Mais voilà, grande étrangeté : pour le seul secteur nucléaire, l’INSEE considère l’entièreté de la production comme française, prenant comme base non pas la provenance de l’uranium utilisé, mais la chaleur dégagée par la réaction dans les centrales et convertie en électricité.

Cela change. Depuis 2001, année de la fermeture de sa dernière mine, la France importe tout son uranium. En considérant les importations d’uranium, de l’ordre de 100%, une considération pourtant prise en compte pour le calcul concernant les combustibles fossiles apparaissant sur le graphique global, le taux d’indépendance énergétique de la France chute alors à 14 %.

Curiosité ou tromperie ? La dépendance s’en trouve donc plus importante encore qu’estimé. Mais cet aspect est rapidement obéré du bilan énergétique des graphiques récapitulatifs. Et encore…

Il est rare d’intégrer d’autres pans technologiques inhérents au secteur, pourtant la dépendance de la filière nucléaire n’est pas que le fait des combustibles d’uranium.

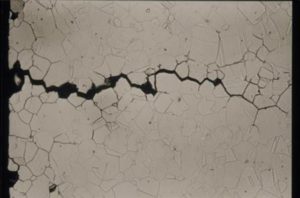

Il n’est que considérer les pastilles d’uranium maintenues dans l’eau des réacteurs, insérées dans des gaines métalliques. Ces gaines sont faites de matériaux spécifiques, qui doivent résister à la corrosion dans des situations de haute température et de haute pression, tout en permettant de transférer la chaleur de l’uranium mais en évitant d’absorber les neutrons pour ne pas perturber la réaction de fission nucléaire. A ce niveau d’exigence, seul le zirconium, parfois associé avec un peu de niobium, répond à ces besoins.

Les quantités ne sont pas aussi importantes que l’uranium, mais ces matériaux, comme quelques autres, sont hautement stratégiques car ils sont seuls à permettre le fonctionnement efficient des réacteurs. Les ressources de zirconium sont certes abondantes, mais encore une fois les réserves et productions se concentrent en certains pays (Australie, Afrique du Sud, loin devant la Chine). Sans zirconium, pas de nucléaire français.

Heureusement, la purification du zirconium est maitrisée par la France et lui permet de contrer ses propres désavantages. Mais les autres gros pays nucléarisés développent des filières pour sortir de cette dépendance personnelle. Quant à lui, le niobium est encore plus concentré, 90 % de la production provenant du Brésil.

Soumise à toute réduction des exportations, comme c’est le cas depuis quelques temps pour le Brésil, le secteur nucléaire français est donc sensible à autant de points névralgiques qu’il a de dépendances.

En marge, le rachat rocambolesque de Geast à General Electric (concentrant les activités nucléaires et la fabrication des indispensables turbines Arabelle, secteur vendu en 2015 sous l’impulsion de Macron) aura mis à jour l’américanisation entretemps de certains composants desdites turbines. Un nouvel épisode, des déconvenues, que le gouvernement espère éviter avec d’autres fournisseurs plus discrets. Notons également qu’EDF achète des générateurs de vapeur, la cuve du réacteur EPR de Flamanville et son couvercle de remplacement au Japon (Japan Casting and Forging Corporation JCFC), des générateurs de vapeur de l’EPR de FLA3 au japonais Japan Steel Works), des tuyauteries de plusieurs réacteurs en cours de remplacement pour cause de corrosion sous contraintes à la société italienne S.A.F.A.S. (Societa Azionaria Fonderia Acciai Speciali)…

Et la souveraineté énergétique de la France de s’éloigner encore un peu plus.

Une cure de désintox’ contre nature

Il n’est rien de pire pour un addict que d’être menacé de ruptures d’approvisionnement, de ne pouvoir redéfinir ses sources à loisir, être acteur passif des conditions du marché, de ne pleinement s’assurer de la sécurisation de ses matières premières propres à sa consommation.

Alors, les deux camps opposés de la solution énergétique nucléaire ont une lecture géopolitique aussi différente autour des flux de combustibles. Les antinucléaires considèrent l’absence d’exploitation d’uranium sur le territoire français comme définitivement préjudiciable à une vraie indépendance énergétique. Les thuriféraires du nucléaire, au contraire, avancent que la faible part des matières premières dans le prix de l’électricité nucléaire, la déconcentration spatiale des ressources en uranium, l’existence en France d’un appareil industriel et technologique capable de transformer cet uranium en combustible ainsi que la possibilité d’en recycler une part, assure justement l’indépendance du pays.

Pour jauger cette indépendance de manière subjective avec des arguments plus ou moins fallacieux, ils sont d’accord sur un fait : la France ne possède aucune réserve d’uranium. Elle projette au mieux un réemploi de ‘matières valorisables’, alors que l’abandon d’un projet en scelle un peu plus le sort…

L’approvisionnement en combustible nucléaire s’en trouve donc non linéaire. L’exploitant d’une centrale, EDF dans notre cas d’espèce, doit acheter le concentré d’uranium à des exploitants miniers, puis contractualiser auprès d’une usine de conversion, d’un autre sous-traitant pour l’enrichir, en passer par un assembleur pour obtenir le produit final qui servira dans sa cuve. Autant d’opérations pour la plupart effectuées à l’étranger et/ou possibles grâce à des entreprises internationales, des technologies protégées, des produits métalliques rares…

De la pauvreté en ressources énergétiques (minières) dont semble souffrir la France, l’énergie électronucléaire revêt un caractère palliatif incomplet que quelques parlementaires, constitués en commission, ont bien du mal encore à démêler du carcan idéologique qui la veut comme ultime solution d’indépendance.

La maitrise totale et soignée du cycle nucléaire, de l’uranium aux turbines, en passant par certains matériaux essentiels s’éloigne un peu plus à l’épreuve des faits. La réalité du nucléaire est bien plus un enchevêtrement de notions et d’enjeux que certains tentent de le faire penser.

[…] S’agissant de l’uranium, je serai aussi très claire […] : la France n’est pas dépendante de la Russie pour le fonctionnement de son parc électronucléaire , selon la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

Heureusement pour une partie de cette dépendance, le nucléaire ne fait pas partie des sanctions et le flux des combustibles nourrissant nos centrales nucléaires depuis la Russie n’est pas tari, qu’il soit directement issu de Sibérie ou importé depuis le Kazakhstan et l’Ouzbékistan (plus de 40 % de l’uranium naturel importé en 2022) dont la Russie gère la conversion et l’enrichissement (pour 25 % à 31 % du marché européen).

L’évaluation de la sécurité de nos politiques énergétiques, à supposer qu’une telle notion soit pertinente dans ce monde voulu globalisé par ces mêmes gouvernements successifs pronucléaires, s’en trouve bien indigente et biaisée. Le concept d’indépendance n’est peut-être finalement qu’un slogan politicien, une simpliste stratégie ne reposant sur aucun fait mais visant à convaincre à peu de frais en faveur du nucléaire mais dont les faits ne résistent pas à l’observation.

Excellent article expliquant de manière irréfutable les mensonges récurrents des lobbys nucléaires en collaboration avec les états nucléarisés.

L’énergie française de l’atome est totalement dépendante de pays gérés par des dictateurs ou autocrates pour la plupart ( Chine, Kazakhstan, Ouzbékistan, Russie ).

Maintenant que la France va probablement être obligé de revoir ses contrats d’achat d’uranium aux conditions actuelles très favorables à ses intérêts avec le Niger suite au coup d’état, on comprend mieux pourquoi Macron veut garder un lien avec Poutine dont les transports de minerais uranifères traversent la Russie avant d’arriver en Europe et alimenter nos réacteurs en France. Il reste à espérer pour tous les accrocs du yellowcake que le blocus mis en place par l’Europe sur le gaz et les hydrocarbures suite au conflit armé entre la Russie et l’Ukraine continue à esquiver de manière scandaleuse tout ce qui touche au nucléaire !

Pour répondre au commentaire précédent, il est vrai que la France n’est pas gouverné par un autocrate….

Excellent article comme toujours : merci beaucoup!