Nos Robustes réacteurs Sensibles aux Aléas

Nos réacteurs ont été dimensionnés pour résister à tout. Ou presque. La catastrophe de Fukushima Daiichi a rappelé que les éléments naturels restent des risques susceptibles d’affecter les installations. Inondations, tempêtes, séismes, mouvements de terrain, ainsi qu’incendies de forêt, canicule et sécheresse… Ces agressions externes doivent être sérieusement prises en compte car leurs conséquences pourraient se trouver d’autant plus dévastatrices qu’elles seraient concomitantes. Petite revue des aléas naturels, climatiques et météorologiques potentiellement impactants.

Vous avez eu chaud cet été ? Les centrales aussi ! Parmi les risques naturels, la chaleur et la sécheresse suffisent à perturber annuellement le fonctionnement normal de notre parc nucléaire pendant deux mois. A l’été 2019, jusqu’à 10% de la puissance installée était indisponible. Mais nous aurions tort de nous inquiéter et il suffirait pour se rassurer définitivement de se pencher sur la lecture du rapport de la mission parlementaire sur la sécurité nucléaire rédigée par M. Sido, dont les positions si évidentes n’ont plus de secret pour vous.

L’existence de risques majeurs est prise en compte dès la conception de l’installation, dans le choix de son implantation et de son dimensionnement , selon ses dires

Sauf que depuis mars 2011, à la suite de l’accident de Fukushima, des « stress-tests » ont tout de même dû être réalisés afin de s’assurer de la sûreté pointilleuses des centrales françaises face à des situations accidentelles graves occasionnées par une agression externe naturelle que l’on avait choisi de négliger, les paramètres dépassant cette fois les exigences des référentiels. Depuis cette date, nous savons avec un peu plus de certitudes que les risques naturels tels que séisme, inondation, perte de sources de refroidissement, perte de sources électriques peuvent être susceptibles de provoquer une situation redoutable (fusion du cœur, dénoyage des assemblages entreposés dans une piscine, rejets radioactifs importants, etc.). A cette fin, des études ont été dressées concernant leur caractère « plausible », de recensement des dispositions de protection à l’égard des inondations, l’identification des écarts de conformité sur les réacteurs à eau sous pression, l’identification des matériels et systèmes utilisés dans les situations de perte totale des sources…

Petite revue de détails de la maitrise de notre génie civil face aux aléas naturels, climatiques et météorologiques. Pas toujours rassurante.

// En Bref //

• Les réacteurs sont dépendants de nombreux paramètres pour leur bon fonctionnement

• Les conditions environnementales peuvent les exposer à des incidents, voire des arrêts

• Canicule et eaux fluviales trop chaudes peuvent empêcher un refroidissement vital des circuits

• Sécheresses estivale et hivernale peuvent rendre inaccessibles ces mêmes sources de refroidissement

• Des zones sismiques peuvent avoir été mal évaluées

• L’aléa de rutpure de surface est un nouveau paramètre méconnu à étudier urgemment

• Des ruptures de barrages vieillissants et la montée du niveau marin peuvent exposer les réacteurs à des inondations

• Depuis la catastrophe de Fukushima, les risques doivent être considérés comme multiples et cumulatifs

// En Bref //

La canicule accule

Une centrale nucléaire est équipée d’un condenseur dans lequel le fluide caloporteur (la vapeur d’eau) est refroidi après son passage dans la turbine. L’eau de refroidissement est prélevée dans un cours d’eau ou la mer. Pour ces raisons, les centrales sont nécessairement implantées au bord de l’eau. EDF, qui nous doit plus que la lumière, vous expliquecela très bien.

Cette eau prélevée se retrouve in fine rejetée à une température supérieure en bout de course. C’est pour cette raison que des textes régissent les rejets d’eau chaude. Après avoir été encadrés par le décret du 6 juin 1953 limitant à 30°C la température des rejets, ces derniers ont été réglementés par la commission européenne, dont les préconisations auront influencé la révision des règles environnementales concernant justement les températures maximales de rejets en France : des baisses (“une interruption provisoire de la production d’électricité pour éviter l’échauffement de l’eau du fleuve”), voire des suspensions de production (arrêt de tranche non programmé) sont alors imposées, si l’eau restituée devait être trop chaude par rapport au débit de la source froide (effet de dilution).

La mesure est on ne peut plus logique et soucieuse de l’environnement. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) souligne bien que l’augmentation de la température de l’eau rejetée par la centrale peut mettre en péril la faune et la flore. Par exemple, les cyprinidés meurent dans une eau dont la températaure serait de 30°C, ces poissons étant pourtant les plus résistants : les organismes aquatiques ne disposent tout simplement pas de mécanismes régulateurs de leur température interne et sont donc sensibles aux variations de températures. Aussi, le réchauffement des eaux modifie les caractéristiques physico-chimiques, dont le taux en oxygène qui peut s’en trouver abaisser. Par contre bactéries et algues peuvent proliférer à tel point que la grille d’arrivée d’eau de la centrale peut s’en trouver obstruée (un grattoir est disposé pour éliminer les détritus sur les vingt mètres de la grille). De l’imprévisibilité de la Nature mettant en jeu la sûreté nucléaire et l’excellence technique…

Pour les centrales implantées en bordure maritime, une eau rejetée chaude sur la plateforme littorale affecte la reproduction des poissons et les produits chlorés (ajoutés à l’eau de refroidissement) peuvent avoir un effet négatif sur le phytoplancton et le zooplancton.

Vous aurez donc retenu qu’un motif écologique impérieux encadre les centrales nucléaires afin qu’elles ne puissent trop réchauffer les fleuves. En règle générale désormais, les centrales situées sur des cours d’eau ne sont pas autorisées à réchauffer l’eau de plus de 1,5°C et/ou à élever la température de l’eau en aval au-delà de 28°C. Certaines ont des limites fixes selon les différences de température entre l’amont et l’aval, d’autres ont des limites fixes avec des températures à ne pas dépasser en aval du site. Pour les centrales situées en bord de mer (Flamanville, Paluel, Penly et Gravelines), les limites de température imposées sont moins contraignantes. Bref, des limites qui varient pour chaque centrale (exemple avec la réglementation spécifique de la centrale du Blayais). Si bien que Thibault Laconde a jugé intéressant de compiler la réglementation sur un site dédié.

(source : Callendar Climate Intelligence)

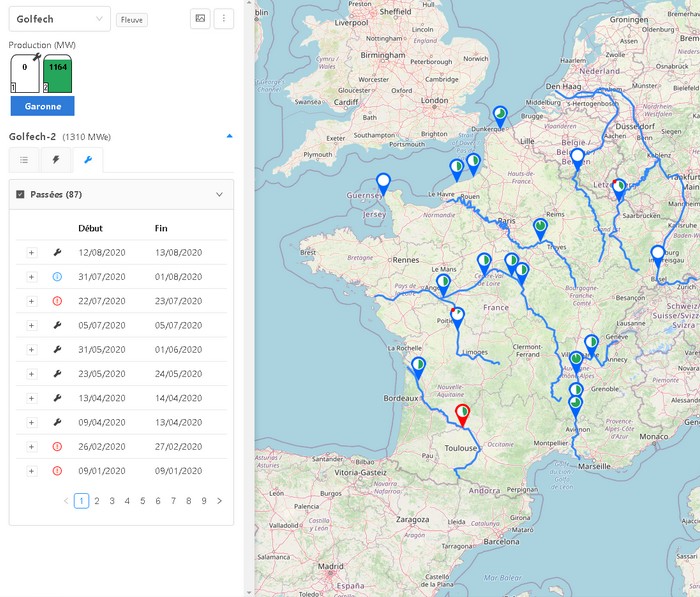

Oui, et donc ? Et bien incidemment, en cas d’épisode caniculaire, l’eau des cours d’eau peut se retrouver déjà plus chaude que la normale. La limite maximale se retrouve alors fortement contraignante pour les centres de production d’électricité. Le pompage peut alors augmenté afin d’assurer le refroidissement suffisant des réacteurs avec cette eau plus chaude. En 2003 par exemple, année exceptionnelle de sinistre mémoire, ces températures limites étaient déjà atteintes en amont, voire supérieure à celles autorisées en aval. En période de forte chaleur, il devient naturellement plus difficile de respecter ces limites : changement climatique oblige, il est devenu assez fréquent que le fonctionnement de centrales nucléaires soit perturbé. En 2018, quatre réacteurs refroidis par le Rhône ont dû être mis à l’arrêt pour cette raison (Saint-Alban, Bugey…), et certains n’y échappent parfois que par la grâce d’une dérogation au nom de la sacro-sainte sécurité de l’approvisionnement en électricité (comme Golfech par exemple).

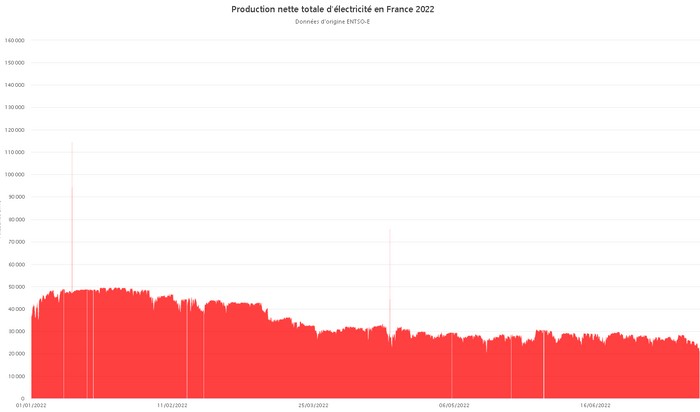

Mise à jour (juillet 2022) : La production énergétique s’effondre comme jamais : en France, elle a reculé de 27,1% sur un an à 20,2 térawatt-heures. Une situation rendue possible par la faute de diverses raisons, des vérifications techniques urgemment imposées par l’ASN sur les circuits de secours aux maintenances programmées. Mais cette indiponibilité cumulée est telle que 29 réacteurs français sur 56 sont à l’arrêt. Pas rien. Dans ce contexte énergétique tendu, une quatrième centrale nucléaire a été autorisée à relâcher de l’eau plus chaude qu’à la normale pour continuer de fonctionner. Après les menaces pesant sur les centrales nucléaires de Golfech (Tarn-et-Garonne), du Blayais (Gironde) et de Saint-Alban (Isère), une dérogation temporaire aux règles environnementales a été accordée ce 17 juillet cette fois à la centrale du Bugey (Ain) afin de lui permettre de continuer à fonctionner « à un niveau minimal de puissance » pendant la canicule.

Toutes ces autorisations exceptionnelles ont été accordées jusqu’au 24 juillet. Car elles ne sauraient être que temporaires. Mais elles sont renouvelables autant que faire ce peut. Et rien ne semble limiter le nombre des épisodes caniulaires à l’avenir.

(source : Energy Charts)

Fin de l’actualisation (juillet 2022)

Mise à jour (août 2022) : comme nous, les centrales nucléaires européennes souffrent de températures élevées en cette période, plus indirectement du manque d’eau pour assurer leur refroidissement. Cela n’est pas nouveau : depuis 2000, cet aléa climatique est à l’origine de pertes de production de l’ordre de 0,3 % de la production annuelle. Pas grand-chose en apparence, mais d’importance afin que le réacteur ne surchauffe pas.

Aussi, cette année, pas moins de la moitié des 56 réacteurs nucléaires d’EDF sont hors service. Si des maintenances planifiées sont annuellement anticipés par RTE pour projeter les besoins énergétiques en France, des travaux de vérification et/ou de réparation de la corrosion sont à déplorer, ce qui n’est pas sans amplifier comme jamais les problèmes de production électrique. EDF doit finement composer avec les obligations environnementales (évoquées en cet article) et les demandes de RTE, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité chargé de veiller à ce que le pays ne manque pas d’électricité (contrainte, la France aura notamment importé de l’électricité de Grande-Bretagne).

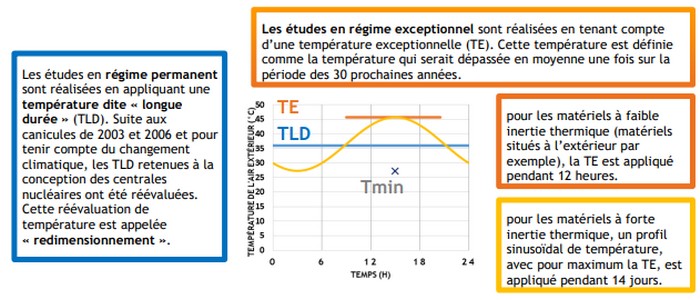

Les canicules de 2003 et 2006 avaient obligé à réviser la réglementation thermique qui encadre les rejets des réacteurs nucléaires pour éviter ce genre de difficultés. Un assouplissement qui permet à EDF de dépasser, en cas de « condition climatique exceptionnelle », les limites surveillées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Ce mécanisme est mobilisé depuis le 15 juillet 2022, via des arrêtés exceptionnels, « nécessité publique » oblige, permettant de déroger aux normes limitant l’échauffement des cours d’eau suite aux rejets d’eau chaude des centrales. Le 22 juillet, ces dispositions avaient été prorogées jusqu’au 7 août inclus.

Mais c’était sans compter sur cette année très caniculaire et une sécheresse prononcée sur tout le territoire depuis plusieurs mois. L’ASN a de nouveau prolongé ces dérogations, et ce jusqu’au 11 septembre, afin que Bugey, Blayais, Golfech, Saint-Alban, et même Tricastin depuis, poursuivent leur fonctionnement.

Une prolongation revêtait déjà un caractère exceptionnel. Mais cette demande de modification temporaire de plusieurs semaines anticipées est tout simplement unique. Sa légalité est même remise en cause par plusieurs organisations environnementales, tant la temporalité ne leur parait pas respecter le cadre calendaire restreint.

Nous l’avons expliqué : les débits moindres des alimentations fluviales obligent les centrales à une réduction de puissance, a minima. Il s’agit de rejeter moins de chaleur afin de tenir les normes thermiques, ces dernières fussent-elles majorées.

Par exemple, la puissance du réacteur 1 de la centrale de Saint-Alban (sur les deux de 1 300 MW qu’elle compte) a été parfois baissée à 260 MW en raison d’un trop faible débit du Rhône. Rien que de très normal pour cette centrale fonctionnant en circuit ouvert (le volume d’eau prélevée pour refroidir les circuits se situe autour de 50 mètres cubes par seconde). Ces dérogations impliquent en temps normal un suivi de la température du cours d’eau après le rejet thermique par les centrales, et un suivi de celui de l’échauffement (le nombre de degrés ajoutés ou pas via les rejets à ce cours d’eau). Pour la centrale de Saint-Alban, la température maximale du Rhône en aval du site ne doit normalement pas dépasser 28°C, et l’échauffement entre l’amont et l’aval des réacteurs rester sous +3°C. Cette année, la dérogation laisse fixé ce plafond de +3°C, mais le fleuve pourra dépasser les 28°C. Autrement dit, la limite de température en aval étant supprimée, le Rhône pourrait atteindre 30°C si sa température initiale était de 27°C initialement.

La centrale nucléaire de Cattenom, quant à elle, a été obligée de puiser de l’eau dans les réserves de la retenue artificielle du Mirgenbach, faute de débit et de niveau trop bas de la Moselle. Comme en juillet 2019 et en août 2020, la centrale doit donc compter sur cette source d’eau à la quantité limitée dans le temps.

Blayais a dû également subir une baisse de puissance similaire pour préserver la température des cours d’eau.

A Golfech, la centrale est dite « mixte », disposant de deux tours aéroréfrigérantes qui refroidissent le circuit principal, mais tout le circuit auxiliaire de sécurité reste lui ouvert. L’un de ses réacteurs a tout de même vu sa puissance abaissée, à 300 MW contre 1 300 MW normalement. Pour assurer l’approvisionnement du réseau électrique, l’ASN avait relevé en 2003 jusqu’à 33°C à la sortie des six orifices de rejets (les deux réacteurs de la centrale de Golfech avaient déjà été à l’arrêt en 2019 à cause de la canicule et de la température élevée de la Garonne). Cette année, toute à son obligation de compenser l’évaporation de la Garonne quand l’eau du fleuve atteint les 29°C, les vannes d’un barrage situé sur le Tarn ont été ouvertes. Un apport d’eau fraîche qui vient parfois compléter une gestion ajustée de l’étiage pour espérer que la centrale de Golfech fonctionne à pleine puissance (seul le réacteur 2 est concerné, le réacteur numéro 1 étant arrêté depuis début 2022 pour maintenance puis pour vérifier d’éventuels problèmes de corrosion courant 2023). Cette année, l’autorisation court pour une température en aval de 30°C, moyenne journalière qui laisse quelques libertés dans la gestion des rejets lors de l’exploitation. En contrepartie, l’ASN assure une surveillance environnementale dite renforcée.

La centrale de Tricastin a mis son réacteur 2 au ralenti, a abaissé le réacteur 4 à 60 % de sa puissance nominale, pour respecter la limite de rejets relevée à 29°C. Seuls 735 MW sur 2560 étaient donc fournis.

Le réacteur 2 de Bugey (circuit ouvert) était contre toute attente toujours en fonctionnement. Cependant que les conditions climatiques exceptionnelles obligent réglementairement les réacteurs 2 et 3 à être mis à l’arrêt (ce qui est le cas du réacteur 3 pour cause de maintenance en cette centrale rappelée à l’ordre dans le même temps) et à privilégier le réacteur 5. Une contrainte légale qu’EDF ne respecte pas pour satisfaire aux pressantes demandes de RTE. En sus, la dernière dérogation a permis de modifier sensiblement un paramètre : sous un débit de 300m³/s, le fleuve peut être réchauffé de 5°C (jusqu’à 28,5°C), contre 3°C max dans les versions précédentes ; au-dessus d’ un débit du Rhône de 300 m³/s, un maximum de 3 °C en plus de la température aval est accepté, en moyenne journalière. Or, comme le font remarquer certaines associations environnementales, ces valeurs moyennes journalières retenues pour les débits et températures ne sont pas pertinentes pour jauger de l’impact sur les écosystèmes (elles lissent des pics et les invisibilisent) et les formules utilisées pour les calculer peu adaptées voire erronées compte tenu des circulations fluviales.

(source : IRSN)

Ces records de chaleur mettent comme jamais à mal la production d’électricité d’origine nucléaire. Des dérogations environnementales sont accordées sur de larges temporalités, de longues périodes jusqu’alors inusitées. Si la sécheresse affecte également le niveau des barrages, dont les stocks d’eau se dégradent rapidement, la production électrique d’origine nucléaire est étudiée avec plus d’attention en ce qu’elle représente potentiellement une part de 75 % du mix. Le mois dernier, la production a chuté au plus bas depuis 1987 (comme celle des barrages). Et si la France exporte habituellement 40 à 50 TWh nets par an, depuis novembre 2021, notre pays a importé plus d’électricité qu’elle n’en a exporté (hormis février et mai 2022). Ces indisponibilités interrogent cependant que le gouvernement envisage de construire de nouveaux réacteurs, sans assurance quant à l’adaptation de ces infrastructures au dérèglement climatique des prochaines décennies ? Alors, sécheresses (pas seulement estivales) et canicules se déclarant plus fréquemment, quel mix énergétique privilégier ? Sera-t-il nécessaire de fonctionner en permanence avec des dérogations aux réglementations pour privilégier la production électrique, aux dépens de l’éventuelle protection de l’environnement et de la biodiversité ? Ces questions se posaient déjà en 2020 au sortir des journées caniculaires de 2019, sans guère de solution pérenne, viable et rassurante.

La situation pourrait empirer : le niveau de la Loire est proche actuellement de ses débits d’étiage de crise, des niveaux historiques depuis la construction des barrages dans les années 1980, obligeant les centrales de Belleville et Dampierre à réduire leurs prélèvements. Face au manque de précipitation, un étiage encore plus sévère pourrait vraisemblablement advenir et faire passer le débit du fleuve au-dessous du seuil de crise (le débit de la Loire va passer à 38 m³/s, un seuil inférieur au seuil de crise qui est fixé à 43 m³/s).

Pour éviter d’autres déconvenues de production, des lacs parfois installés à des centaines de kilomètres en amont assurent des arrivées d’eau, comme cela est le cas pour le lac des Saint-Peyres (Haut-Languedoc ) qui aura servi à refroidir le fleuve dans lequel puise la centrale nucléaire de Golfech. Villerest, principal barrage permettant d’alimenter les quatre sites nucléaires de la Loire, permet aussi d’éviter un écueil énergétique encore plus conséquent : régulant avec le barrage de Naussac une grande partie du bassin de la Loire, ses vannes sont ouvertes pour continuer d’irriguer la région, mais les réserves d’eau se vident faute de débit entrant très inférieur au débit sortant (respectivement, 2,3 m³/s et 12,9 m³/s).

Cette « nécessité publique » coûte donc cher. Pas seulement financièrement compte tenu des importations d’électricité. Toutes ces incertitudes de production électrique poussent les autorités à encadrer de manière floue les réglementations en vigueur, à les réviser unilatéralement sans étude d’impact, sans plus de concertation, dans l’urgence. Les limites sont simplement être supposées gérées de façon « acceptables », le suivi thermique en particulier : il n’est effectué que sur la seule base de calculs pour en extrapoler des moyennes journalières, sans grande prise en compte des courants modifiés par les faibles débits et bas étiages, et sans grandes mesures et analyses physico-chimiques et bactériologiques afin d’assurer un véritable suivi de l’évolution des écosystèmes impactés.

Le contexte de dérèglement climatique ne devant pas s’améliorer, certains envisagent de repenser les seuils de température des cours d’eau, en vigueur depuis les années 1970. Ces seuils ont été basés sur la typologie de Verneaux définissant des objectifs et critères de qualité des eaux courantes, mais des seuils de tolérance basés sur les seuls seuils létaux des poissons fréquentant le cours d’eau, sans grande prise en compte des autres organismes vivants (invertébrés, plantes et algues…), des effets cumulatifs et autres interactions importantes pour la survie de la biodiversité, de la variabilité des taux de salinité, voire des optimums pour la reproduction, le développement…

(source : ASN)

Fin de l’actualisation (août 2022)

Un problème pour le fonctionnement normal d’un réacteur et sa sureté (refroidissement). Moins sensible cependant pour les réacteurs à circuit fermé, qui possèdent alors des tours aéroréfrigérantes (TAR, ou tours de refroidissement), faisant beaucoup moins appel à de l’eau prélevée dans un fleuve. Encore que les tours de refroidissement encourent le risque sanitaire de se transformer en foyers de légionellose.

Les pics de chaleur peuvent avoir d’autres incidences plus importantes. La température élevée risque notamment d’augmenter au sein même des bâtiments, affectant le fonctionnement de certains appareils. Les réacteurs nucléaires ainsi que les piscines d’entreposage du combustible usé font donc l’objet d’un contrôle minutieux des températures au sein des installations. Si bien que depuis quelques années, l’IRSN et EDF ont mis en place des protocoles plus spécifiques de contrôle pour assurer la sécurité des centrales nucléaires, ce qu’ils nomment ‘‘Plan canicule’ et vise à garantir la continuité de la production électrique et surtout éviter les arrêts de tranches. EDF prévoit entre autres des générateurs de secours (DUS), qui sont eux aussi régulièrement testés. Mais la directrice générale adjointe de l’IRSN estime notamment que l’air trop chaud peut empêcher les groupes électrogènes diesels de secours de tourner de façon efficiente. Rien n’est simple.

L’inquiétude au sein de l’IRSN des effets de la canicule sur les centrales nucléaires françaises est de plus en plus prégnante ces dernières années. Fin juillet 2020, l’institut a même publié une note d’information consacrée au sujet.

D’après cette note, la canicule peut avoir des conséquences sur la production d’électricité pour des raisons de protection environnementale mais, potentiellement aussi, sur la sûreté des centrales nucléaires.

Pourquoi donc aucune solution n’a été apportée lors de la conception des centrales ? Tout simplement car rien ne laissait penser dans les années 1970/1980 que de telles températures élevées seraient redondantes sous nos latitudes. De fait, les températures moyennes prises en compte pour la conception et l’exploitation des réacteurs tricolores n’envisageaient pas de scénarii où les épisodes de canicule deviendraient réguliers.

Pour parer au problème caniculaire, EDF a initié une réflexion autour de l’adaptation des centrales (un chantier a commencé par exemple en juin 2019 à la centrale nucléaire de Tricastin). Il est question par exemple de dimensionnements renforcés de condenseurs, d’un accroissement de l’efficacité des échanges au niveau des plaques… Et si les solutions techniques ne peuvent pas toujours être modifiées, cela pourrait toujours servir selon l’exploitant à dimensionne de futurs projets. Car, nonobstant l’aspect de sûreté, l’enjeu économique est de taille pour EDF (si le manque à gagner reste négligeable, il pourrait croître dans les années à venir) : à l’été 2018, la production d’électricité avait dû s’interrompre dans deux centrales nucléaires françaises. A l’été 2019, ce sont cinq centrales nucléaires qui avaient vu leur exploitation perturbée par les vagues de chaleur.

Cette année ne fait pas exception. Globalement, le 9 août 2020 dernier, 33 réacteurs étaient disponibles, pour une valeur nominale de 33140 MW (soit 52% du parc et 94% du disponible potentiel) dont 6 réacteurs partiellement indisponibles et 25 arrêtés. Thibault Laconde s’est plié à l’exercice de projection des effets caniculaires sur la centrale de Golfech, une des centrales sur lesquelles les indisponibilités liées au climat sont récurrentes (en 2019, le réacteur 1 a dû être mis à l’arrêt du 23 au 27 juillet et le réacteur 2 du 23 au 28 juillet, tandis qu’en 2018 la production de Golfech 1 avait déjà été réduite du 6 au 9 août).

Son risque d’indisponibilité est lié à la température de l’eau. Même si le débit de la Garonne ces jours-ci est largement suffisant pour refroidir les 2 réacteurs de Golfech, elle est trop chaude pour le faire en respectant la limite de 28°C en aval fixée par la réglementation. Le bref pic de chaleur qui a touché la France à la fin du mois du juillet a obligé la centrale de Golfech à réduire sa production.

Et cela n’a pas manqué pour Goldfech, finalement arrêtée, tandis que la centrale de Chooz ralentissait sa production (elle prélève ses eaux de refroidissement dans la Meuse) pour également fermer tandis que celle de Cattenom sur la Moselle était sous surveillance.

(source : Nuclear-monitor)

Comme souvent en pareille situation techniquement inextricable, il est question de changer le thermomètre : depuis 2003, faisant suite à des dérogations exceptionnelles, des évaluations ont été menées pour établir un référentiel ‘grand chaud’ dont les résultats sont réévalués à chaque visite décennale afin de tenir compte de l’évolution des températures. Dorénavant, il n’est d’ailleurs plus question de température absolue à ne pas dépasser en aval de la centrale mais d’une température moyenne sur 24 heures et d’un écart de température entre amont et aval à ne pas franchir. Et si, en cas de « canicule extrême et nécessité publique », les limitations habituelles ne peuvent être respectées, un décret de 2007 autorise à modifier encore les conditions de rejets thermiques.

Pour RTE, gestionnaire du réseau électrique, la difficulté réside dans l’anticipation de la multiplicité voire la simultanéité de ces indisponibilités : plusieurs réacteurs assez proches géographiquement peuvent se retrouver affectés par les mêmes causes, comme dans la vallée du Rhône par exemple (le Rhône et la Loire refroidissent ainsi respectivement 14 et 12 réacteurs). En ce cas de figure, une baisse de charge ou l’arrêt de centrales peuvent mettre en danger la stabilité du réseau, obligeant l’exploitant à dépasser exceptionnellement les limites de températures en aval pour préserver la production électrique.

Si vraiment les choses ne pouvaient être résolues techniquement, il reste heureusement les bonnes ressources humaines et le système D. Fessenheim a ainsi été arrosée lors d’un épisode caniculaire antérieur afin d’éviter que la température ne dépasse les 50°C autorisés dans le bâtiment réacteur (au-delà, il y aurait un risque de fragilisation de certains équipements vitaux). Cela a été opéré en brumisant le toit pendant 4 jours, prélevant plus de 200 000 litres d’eau dans la nappe phréatique, cependant que la consommation d’eau était soumise à une période de restriction. Solution sans guère de bénéfice : comment prétendre refroidir un béton de plus de 80 cm d’épaisseur…

La situation des 44 réacteurs captant de l’eau dans un cours d’eau en France n’est donc pas florissante avec l’avenir climatique qui leur est promis. Mais celle des 14 réacteurs captant dans la mer non plus, l’océan se réchauffant aussi.

Si les canicules durent quelques jours annuellement, la conséquence sur la production peut être encore considérée comme négligeable au regard de cette période estivale au cours de laquelle la consommation est réduite. Par contre, les sécheresses sont d’un tout autre impact tant elles peuvent durer des mois.

Eviter que le cœur ne se dessèche

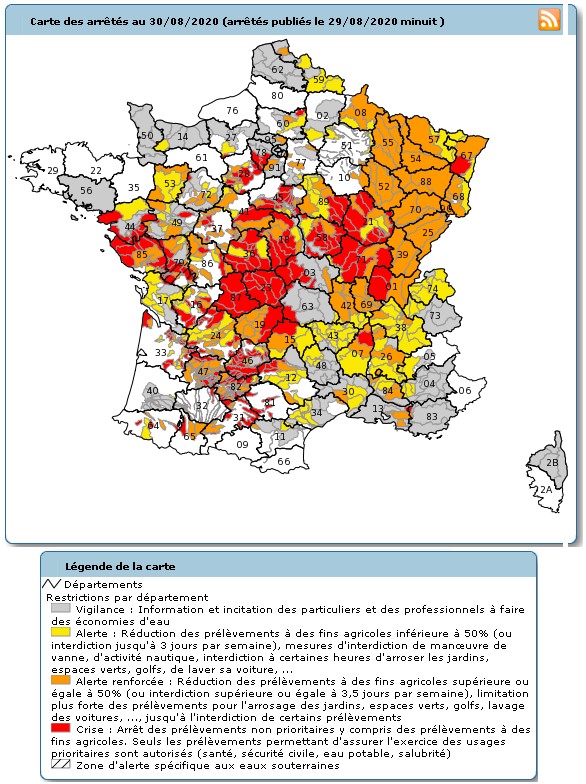

Quand on pense fortes chaleurs, on pense nécessairement à la sécheresse. Mais cette dernière, à la portée conséquente sur la production, n’est pas seulement circonscrite aux mois estivaux.

( source : Propluvia)

C’est un fait : les sécheresses font baisser le débit des fleuves et mettent en péril le refroidissement vital des installations nucléaires (refroidissement des turbines notamment). En situation saine, les besoins sont importants : les réacteurs fonctionnant en circuit « ouvert » (Fessenheim, Tricastin, Saint-Alban, Blayais et les réacteurs 2 et 3 de Bugey par exemple) prélèvent près de 50 mètres cube par seconde et ceux fonctionnant en circuit dit « fermé » près de 2 à 3 mètres cube par seconde (dont une partie est ensuite évaporée dans les tours de refroidissement, formant le fameux panache blanc comme une vulgaire cigarette électronique ; cf. supra). Quand le débit est trop faible à cause de la sécheresse, la centrale peut à nouveau devoir réduire sa production voire arrêter ses réacteurs. Annuellement, EDF envisage l’arrêt de l’ordre de trois à quatre réacteurs nucléaires dans la vallée du Rhône en raison du débit insuffisant du fleuve (c’est le cas de Saint-Alban 2).

Si l’exploitant veut éviter, ‘quoi qu’il en coûte’, de devoir arrêter sa centrale, tout débit insuffisant doit alors être compensé afin de ne pas remettre en cause sa sécurité. D’où certains arrangements pour conserver suffisamment d’eau dans les fleuves… En cas de sécheresse, le lac de Vassivière (Limousin) y pallierait en étant pompé pour que la Vienne continue à refroidir la centrale de Civaux. Cela a été le cas en 2020 pour la centrale de Cattenom qui aura utilisé comme convenu l’eau de la retenue du Mirgenbach pour pallier le faible débit de la Meuse. Les solutions peuvent même s’anticiper internationalement dans un jeu diplomatique d’imprtance : c’est sous la présidence de Hollande que des démarches auprès de la Suisse ont été entreprises afin que les débits d’eau à la sortie du Lac Léman restent suffisants pour faire fonctionner les 14 réacteurs français implantés au bord du Rhône.

En période sèche, une centrale peut aussi avoir quelques difficultés à évacuer les effluents chimiques ou radiologiques que la réglementation l’autorise à rejeter. Si des concentrations maximales en tritium, iode, carbone 14, détergents, bore, hydrazine, phosphate, chlore, ammonium, nitrates, sulfates, sodium, métaux… sont encadrées réglementairement pour être rejetées en aval, ces limites sont d’autant plus difficiles à respecter que le débit est faible. Certaines opérations ne sont même autorisées que si le débit du fleuve est supérieur à un certain seuil.

Contrairement à la canicule, les sécheresses peuvent s’avérer être un réel problème pour la production. Et si la quantité d’eau qu’il faut pour refroidir un réacteur à l’arrêt est faible (en été, de nombreux arrêts de tranche sont programmés pour la maintenance et les changements de combustibles, puisque cette période est supposée être moins sujette à de fortes consommations d’énergie), il n’en reste pas moins que le besoin en eau est per-ma-nent !

Les sécheresses sont des phénomènes lents et de plus en plus durables et ne sont pas dues exclusivement à la chaleur, mais bien avant tout, faut-il le rappeler, à un déficit de précipitations. Si bien qu’il existe des sécheresses automnales, voire hivernales, ce qui est beaucoup plus embarassant pendant ces périodes au cours desquelles la France consomme le plus d’électricité. D’autant que changement climatique oblige, les étiages vont être plus précoces et plus importants (le débit d’étiage des fleuves sera réduit de 20 à 40 % d’ici 2050).

Cet avenir obligera à une coordination entre l’exploitant des centrales, ceux des barrages en amont des centrales et les compagnies de gestion des fleuves respectifs (Compagnie Nationale du Rhône…). Les centrales nucléaires sont les premières consommatrices d’eau parmi toutes les activités, mais il s’agit de composer avec les autres usagers de l’eau, notamment ceux qui produisent de l’eau potable à partir des rivières. Malgré une législation qui impose que les installations situées sur le même bassin versant se concertent entre elles dans ce genre de situation, cela n’est que rarement le cas. Pour ne rien arranger, des études menées par EDF le confirment : si plusieurs sites procédaient simultanément à des rejets chimiques en période d’étiage sévère de la Loire, l’impact cumulé de ces rejets serait « significatif » pour l’environnement, pour les communes prélevant leur eau potable dans les cours d’eau (Agen se trouve en aval de la centrale nucléaire de Golfech par exemple), pour les agriculteurs l’utilisant pour leurs cultures.

Au moins pourrons-nous nous réjouir que la sécheresse évite peut-être que des poissons soient piégés par milliers dans les tambours filtrants des prises d’eau des installations nucléaires (2 par réacteur, d’un diamètre de 15 mètres), cela arrive tout de même parfois. Bien faible satisfaction. Tout comme la canicule, une période sèche peut remettre directement en cause le fonctionnement normal des réacteurs. Et si les deux risques se trouvaient associés, les conséquences seraient plus importantes car ils se renforceraient mutuellement. Mais véritablement, le risque pour le parc nucléaire ne serait-il pas les sécheresses automnales voire hivernales qui risquent de se multiplier ?

Ce paramètre n’est sans doute pas le seul à devoir être révisé : le risque sismique pourrait se révéler autant vital.

Quelques centrales en tremblent de peur

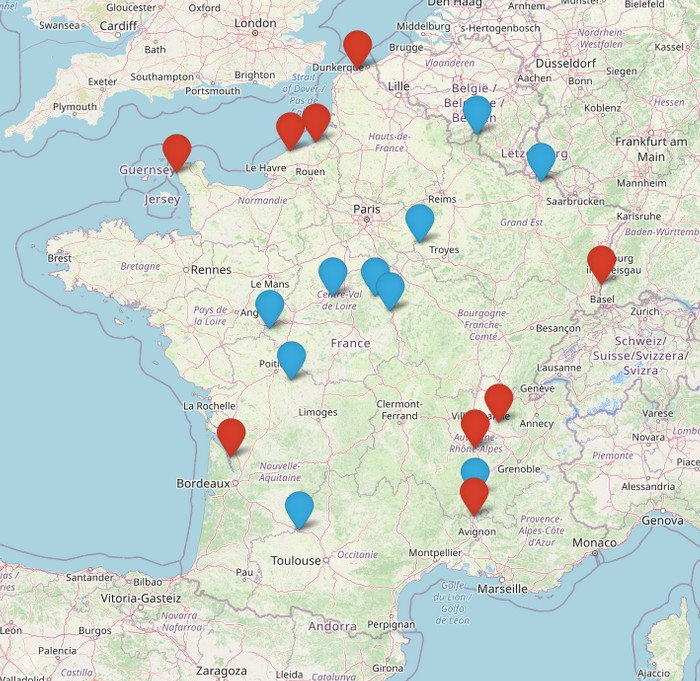

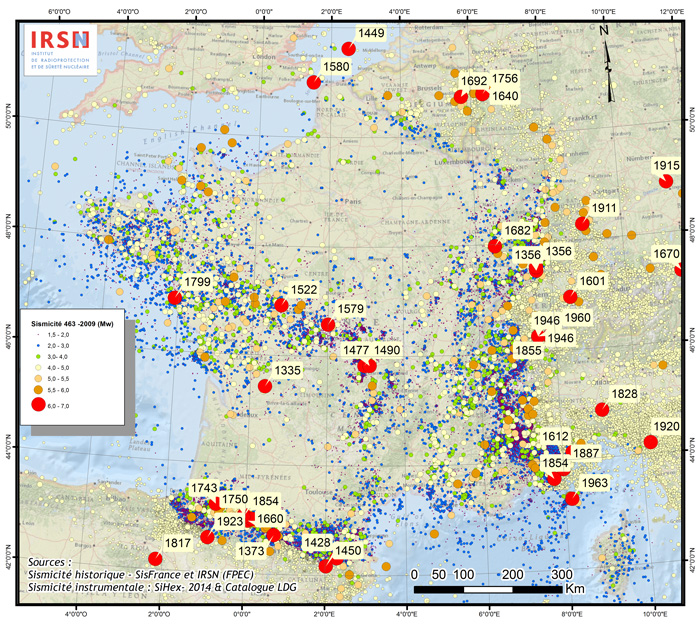

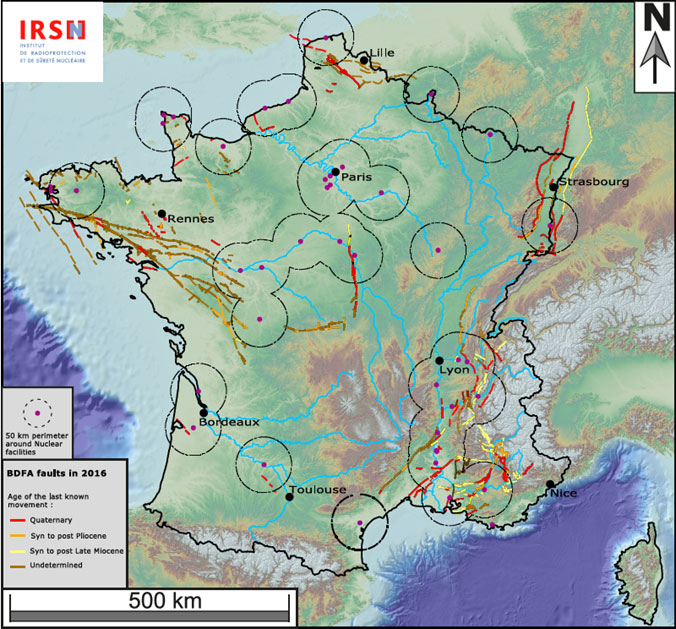

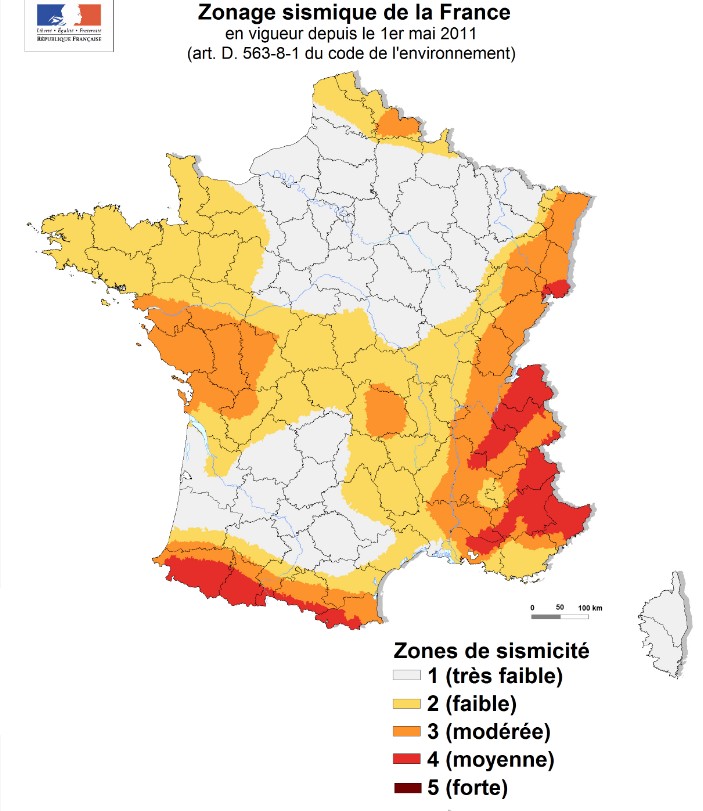

Le territoire métropolitain français était soumis jusque-là à un risque sismique évalué de « très faible » à « moyen » (sismicité faible à modérée). En dehors des deux grandes zones correspondant aux bassins Parisien et Aquitain où la sismicité est faible, l’ensemble du territoire connait une sismicité notable. S’en dégagent toutefois assez distinctement, par la quantité des séismes qui y ont lieu, les domaines Alpins, Pyrénéens, Rhénans et Armoricains (la carte ci-dessous fait figurer les sites nucléaires civiles et un périmètre respectif de 50 kilomètres de rayon).

(source : Base de données des failles potentiellement actives BDFA de l’IRSN)

De ces failles découlent une carte de zonage de l’aléa sismique. La nouvelle cartographie promulguée en 2011 (décret du 22 octobre 2010) repose sur une évaluation dite probabiliste de l’aléa sismique.

Lors de l’implantation des centrales, la tectonique des plaques lithosphériques (frontières de plaques, zones intérieures…) et la sismicité des alentours d’un site donné (magnitude, profondeur du foyer…) ont été étudiées. Il s’agissait de définir le « séisme maximal historiquement vraisemblable » (« SMHV »), non sans une certaine incertitude (c’est une oxymore, oui) quand un séisme se trouve antérieur à tout enregistrement instrumental. Le séisme de référence, dit « séisme majoré de sécurité » (« SMS »), correspond alors au SMHV majoré d’un degré sur l’échelle d’intensité, ou d’un demi-point en magnitude.

Afin de tenir compte des incertitudes inhérentes à la détermination des caractéristiques des SMHV, une marge de sécurité est forfaitairement fixée…, selon la Règle Fondamentale de Sûreté RFS 2001-010

Des critiques ont toujours eu cours pour certaines installations sur l’aléa sismique et son calcul probabiliste. Par exemple, cétait le cas de la centrale de Fessenheim. A Fessenheim, le SMHV est caractérisé par le séisme de Bâle de 1356, évalué par les experts français à 6,2 sur l’échelle de Richter. Augmenté donc de 0,5, le SMS a alors été défini à 6,7. Cette magnitude de 6,7 engendre une accélération de 0,13 g au niveau du sol, la construction étant conçue pour résister à une accélération de 0,2 g. Deux marges de sécurité semblent donc cumulées. Malgré ces précisions, une étude indépendante critique a été menée à Fessenheim.

La réévaluation de l’aléa sismique, telle que proposée, jusqu’à présent, par EDF en vue de la 3ème visite décennale de la [centrale] de Fessenheim, mène à une sous-estimation prononcée de l’aléa et n’est donc pas acceptable. Les principales raisons de la sous-évaluation de l’aléa sismique sont : – une interprétation trop optimiste des caractéristiques clef du séisme de Bâle de 1356 servant comme séisme de référence [sous-estimation de sa magnitude et surévaluation par EDF et l’IRSN de la distance minimale à la centrale à laquelle un tel séisme pourrait survenir], – le fait de ne retenir aucun séisme local comme séisme de référence, – une prise en compte insuffisante des incertitudes des données de base, et en particulier l’utilisation de relations statistiques moyennes pour la détermination des accélérations du sol pour le ou les séismes de références avec, comme conséquence, une probabilité conditionnelle de 50 % que les accélérations retenues soient dépassées. Il est probable que des marges de réserve considérables existent par rapport au séisme de dimensionnement (aléa sismique) – sous-évalué – de l’époque. En revanche, il reste à déterminer si ces réserves suffisent par rapport à une évaluation plus réaliste de l’aléa sismique pour le site de Fessenheim. Il est donc impossible de conclure immédiatement, à cause de la sous-évaluation du séisme de dimensionnement, que la centrale de Fessenheim représente un risque sismique inacceptable – bien qu’un certain soupçon soit sans aucun doute permis. Seul un contrôle sismique approfondi des bâtiments et installations clef de la centrale de Fessenheim permettrait de confirmer ou d’infirmer ce soupçon. Il est, à notre avis, impératif de procéder le plus rapidement possible à un tel contrôle approfondi.

Si les centrales nucléaires sont dimensionnées pour résister à un type de séisme particulier avec des marges de sécurité implicites, cela doit aussi être le cas des éléments jouxtant les bâtiments et participant à leur sécurisation, tels les digues à Fessenheim. La fermeture des deux réacteurs de ce site auront finalement enfin clos le débat (il est question maintenant de leur démantèlement, sur lequel nous reviendrons).

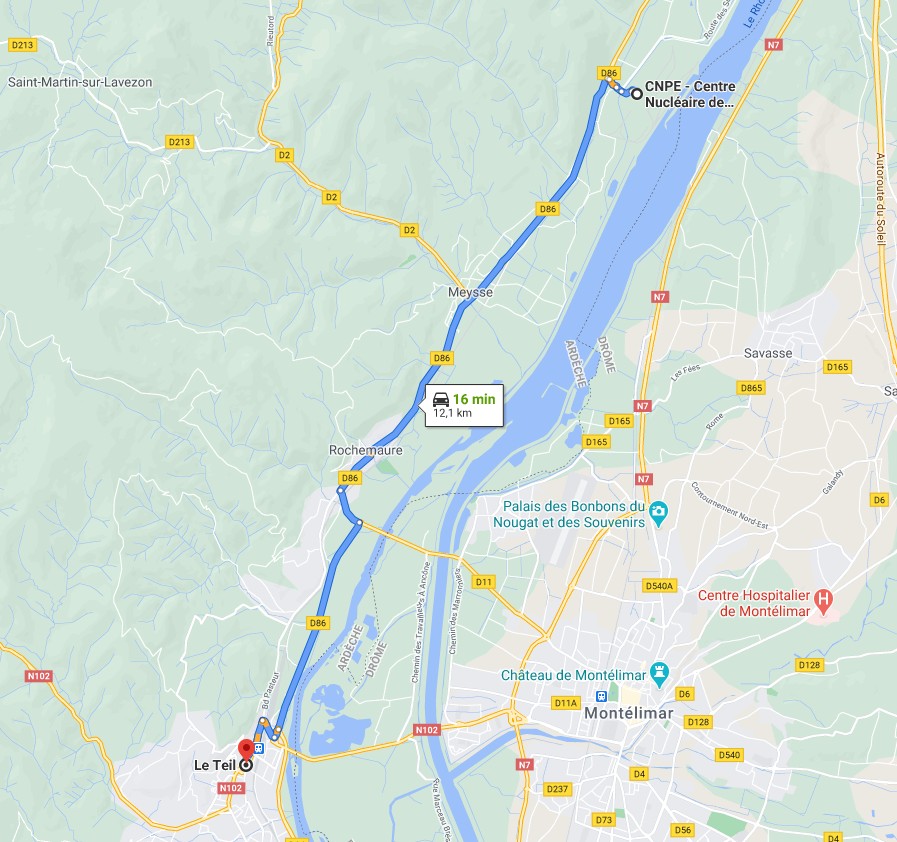

Parfois, les critiques n’en restent pas à l’état théorique et s’en trouvent confirmées par la survenue d’un événement. Cela a été le cas le 11 novembre 2019, avec l’émergence d’un séisme (magnitude de 5,4 sur l’échelle de Richter) en Ardèche, et en particulier Le Teil, situé à une quinzaine de kilomètres de la centrale de Cruas. Selon les données d’observation du programme européen Copernicus, un soulèvement du 8 cm a été identifié. Les réacteurs 2,3 et 4 ont dû y être arrêtés jusqu’à fin décembre afin de vérifier et contrôler l’impact éventuel sur les bâtiments (Cruas 4 était déjà stoppé pour une opération de maintenance programmée afin de procéder à une recharge de combustible ; la centrale représente 5% de la production électrique française).

Les causes ont rapidement été analysées par le CNRS dans un rapport de décembre 2019. Si la secousse a été ressentie durant 5 à 6 secondes sur les deux autres plateformes nucléaires situées respectivement à 23 et 26 kilomètres de l’épicentre, seule une alarme du Cruas s’est déclenchée (un des cinq capteurs a dépassé le seuil au-delà duquel les réacteurs doivent être arrêtés pour que soient menées des vérifications approfondies). Des vibrations auront atteint le site sans y faire « aucun dommage », « rassurant la population sur la robustesse des installations » selon EDF, contrairement aux nombreux dégâts constatés dans le Teil.

Un tel évènement est pour le moins inhabituel dans la région. Et malgré l’absence de dégâts apparents, un audit approfondi des réacteurs de la centrale de Cruas a été mené en lien avec l’ASN. Un document qui mettra en lumière des fissures affectant certains voiles de béton présentes avant le séisme, mais aux origines pas toujours renseignées, les procédures de suivi du génie civil faisant défaut à la suite du tremblement de terre. Et soulignant surtout des défauts affectant certains appuis parasismiques des bâtiments des diesels de secours (DUS) ; mais en matière sismique, les défauts génériques sur les DUS, l’ASN en reconnait sur pas moins de 37. Pas anodin quand on se souvient que les diesels de secours assurent l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté essentiels en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Et l’ASN de demander de « tirer le retour d’expérience du séisme survenu le 11 novembre en adaptant et améliorant notamment la détection, l’inventaire et le suivi des défauts du génie civil ». Gênant, non ?

Depuis, les études caussales ont apporté des conclusions contrariantes : les questions d’origine anthropiques ont finalement été évacuées (excavations de calcaire par les activités minières…) et de nouvelles données publiées dans la revue Nature ont révélé la réactivation de la faille de La Rouvière, une cicatrice héritée d’une phase d’extension de la croûte terrestre il y a 20 à 30 millions d’années que l’on pensait inactive !

Pour la première fois en France, ce séisme historiquement sans précédent a été caractérisé avec l’ensemble des outils modernes […] par des scientifiques du CNRS […]. Leurs données montrent que le séisme est dû à la réactivation de la faille de La Rouvière […] qui n’était pas considérée comme active de nos jours. Cette fois, la faille a joué en sens inverse (compression), avec un déplacement moyen du sol de 10 cm verticalement et de l’ordre de 10 cm horizontalement. Les scientifiques estiment l’initiation du séisme (le foyer) autour de 1 km de profondeur : ce caractère superficiel explique que la rupture le long de la faille se soit propagée jusqu’à la surface, et que des dégâts très importants aient été causés par le séisme malgré une magnitude modérée. Ces résultats suggèrent la possibilité que d’autres failles anciennes puissent être réactivées en France ou en Europe de l’Ouest et produire de tels déplacements du sol, alors que le risque de séismes avec rupture de surface était jusqu’à présent considéré comme négligeable.

En effet, le risque d’événements de rupture de surface en France ou dans des régions continentales stables similaires est jusqu’à présent considéré comme négligeable dans la plupart des régions en raison des mesures de taux de déformation très faibles. Ce type de réactivation de failles est une perspective inquiétante pour la vallée du Rhône, zone densément peuplée avec de nombreuses installations industrielles dont plusieurs centrales nucléaires.

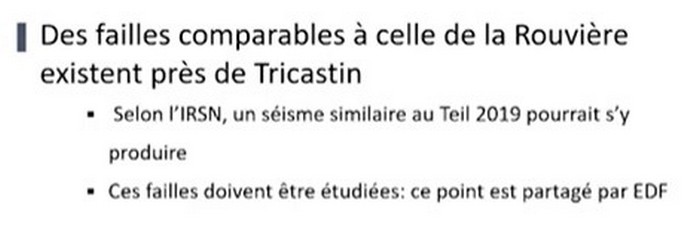

Le problème est tout sauf anecdotique : ce séisme a été supérieur au séisme majoré de sécurité de 5,2 utilisé pour construire les centrales de Cruas et Tricastin dans ce contexte géologique. Cet événement « peut conduire à réévaluer les niveaux sismiques » calculés pour la résistance des centrales nucléaires selon le directeur général adjoint de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Et donc reconsidérer la base de données BDFA pourtant récente de 2017.

Une réévaluation probabiliste de l’aléa sismique au Tricastin parait alors nécessaire et urgente, tant ce site nucléaire est d’importance en ce sud-est de la France : des failles potentiellement actives ont été identifiées et les conséquences pourraient être d’ampleur. Le séisme de référence y est celui de Châteauneuf du Rhône (datant de 1873), dont la magnitude a été de 4,7 sur l’échelle de Richter. La centrale est donc conçue pour résister à un séisme majoré de sécurité de 5,2. Dans son avis du 4 novembre 2010 autorisant la poursuite d’exploitation du réacteur n° 1 du Tricastin, l’ASN jugeait néanmoins nécessaire des études complémentaires « concernant le génie civil et la tenue au séisme de certains équipements sans toutefois remettre en cause l’aptitude à la poursuite d’exploitation ». Quant aux installations nouvelles d’Orano au Tricastin (Georges Besse II et Comurhex II), elles sont dimensionnées pour résister à un séisme de 5,5, ce qui n’est pas le cas des installations anciennes encore en exploitation (notamment Comurhex I). Justement, l’exploitant doit proposer une réévaluation du séisme de référence en 2022, dans le cadre du réexamen périodique de l’usine Georges Besse 2, réévaluation prenant en compte le récent séisme de Teil et, si nécessaire, réviser les caractéristiques du séisme de référence. Pourvu que les failles gardent leur calme d’ici là.

Si les structures de génie civil ont tenu et l’état des matériels importants pour la sûreté n’ont subi aucun dommage de fonctionnement ce coup-ci, les appuis parasismiques pourraient ne pas être suffisants une prochaine fois. La centrale du Cruas aura été d’autant plus chanceuse que des défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours des réacteurs 1 et 4 de la centrale avaient déjà été détectés.

Les spécialistes craignent que d’autres failles se réactivent, ce qui rebattrait les cartes du risque sismique en France. Cela pourrait être le cas de la faille de la Durance qui a été le siège de séismes destructeurs (le dernier datant de 1913) et se trouvant proche du centre de Cadarache dont les mesures parasismiques ne répondaient plus aux règles en vigueur et ont subi quelques aménagements justement depuis 1969 (la sismicité dans cette région accusant une recrudescence significative depuis la fin décembre 1993). Qu’en est-il pour les autres réacteurs ? Sur le Rhône, les centrales du Bugey et de Saint-Alban sont dimensionnées respectivement pour des séismes de magnitudes 6 et 5,5. Les centrales de Gravelines et de Nogent-sur-Seine sont conçues en référence à des séismes qui se sont produits dans la zone du sud de l’Angleterre, de l’ouest de la Belgique et du nord de la France, et dont la magnitude maximale a été estimée à 6,2 (son épicentre pourrait avoir été situé en mer et a engendré des inondations). Citons également les réacteur 1 et 2 de la centrale de Flamanville, à l’arrêt suite à la découverte de problèmes de corrosion sur des supports de fixation des systèmes auxiliaires des groupes diesel de secours (DUS) qui ne permettaient pas de garantir leur bon fonctionnement en cas de séisme. Ce qui a valu à la centrale de Flamanville d’être mise en surveillance renforcée par l’ASN dès septembre 2019. Certaines portions de tuyauteries d’un des deux diesels de secours du réacteur 1 de la centrale de Gravelines, du réacteur 2 de la centrale de Chinon B sont aussi négligées… Des maquements loin d’être anodins : un séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des DUS pourrait ne plus être assuré et entraîné un problème de ‘surchauffe’ du cœur du réacteur… D’ailleurs, c’est ballot mais ces DUS ne sont pas toujours entreposés dans des bâtiments répondant aux normes sismiques (bâtiment dits de sécurité BDS, équipés de matériels de transmission de signaux…, remplaçant salle de commande en cas de problème).

Ces détails se conjugueraient en cas de tremblement de terre avec des malfaçons portant atteinte à la sûreté des installations. Citons comme exemple l’événement significatif de février 2020 concernant un défaut de résistance au séisme de tuyauteries du circuit d’alimentation en eau brute des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin. Ce circuit appelé SEC participe au refroidissement en fonctionnement normal comme en situation accidentelle de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. C’est suite à la mise en évidence de sous-épaisseurs sur des tuyauteries du circuit des réacteurs de Saint-Laurent (Loir-et-Cher) que des vérifications ont montré la même épaisseur insuffisante pour garantir leur résistance en cas de séisme sur des tuyauteries des propres circuits des quatre réacteurs du Tricastin. En cas de séisme impactant, les circuits SEC auraient ainsi pu ne pas être en mesure d’assurer leur fonction de refroidissement des réacteurs. Les portions de tuyauteries concernées ont été remplacées en décembre 2019.

Cet événement sismique majeur pour la France aura donc permis de médiatiser un suivi des détériorations des matériels parasismiques parfois déficient. Et de rappeler que des vérifications des matériels seront nécessaires. Enfin et surtout que des réévaluations des risques sismiques sont à entreprendre, ce qui sera scruté avec intérêt par nos voisins immédiats de centrales (Suisses, Allemands…).

Et la tenue d’autres bâtiments de génie civil peut inquiéter.

Mise à jour (décembre 2022) : Les études compilées par le GIEC ne varient pas et selon les scénarios d’émissions la fin du siècle laisse entrevoir une élévation des températures moyennes comprise entre +1,5°C et +5°C, une élévation du niveau moyen des mers entre +0,5m et +1m. D’ores et déjà, la modélisation prévoit en France à partir de 2050 une élévation de la température moyenne pour les cours d’eau en France autour de +2°C. Voilà pour les simulations générales.

Mais plus localement, il ne faudrait pas mésestimer les conséquences d’un séisme, surtout si cet aléa naturel devait être conjugué avec un autre facteur, comme c’est souvent le cas le plus critique et catastrophique.

Nous bénéficions enfin d’un retour d’expérience concernant le séisme du Teil. Son intensité aura été plus forte que projetée. Ce séisme inédit, faisant intervenir des failles non actives et non retenues sur les radars des ingénieurs, est le nouveau séisme de référence pour le site du Cruas. Comme quoi tout peut arriver. Et doit permettre de garder toute prudence sur les calculs et simulations, notamment concernant le site de Tricastin soumis à des failles comparables.

Mais surtout, l’IRSN fait état d’un nouvel aléa naturel qui n’a jamais été pris en compte : l’aléa de rupture de surface, méconnu encore, doit être étudié, formalisé pour finalement être rapidement considéré dans la sûreté des centrales nucléaires. En attendant, le site nucléaire du Tricastin doit rester plus que jamais sous surveillance renforcée.

Cet aléa sismique est le moins ‘maitrisable’ de tous. Il ne suffirait pas de majorer les normes de rejets d’eau de refroidissement plus chaude, de déroger aux autorisations de rejets gazeux exceptionnels, etc. Un séisme s’impose hors de toute valeur de seuil calculée pour que des bâtiments résistent.

Tout dernièrement, le 10 septembre 2022 à 17h58 heure locale, un séisme s’est produit à 14 kilomètres au sud-est de Mulhouse et 15 kilomètres au nord-ouest de Bâle. Sa magnitude a été estimée entre 3,9 et 4,8 ; a été suivi de répliques moindres (1,0 à 3,2). Aucun dégât sur les bâtiments à déplorer. Mais ce séisme s’avère caractéristique de la tectonique du Fossé Rhénan, dont la partie sud est une des régions parmi les plus actives de France métropolitaine, ayant engendré plusieurs séismes dont le plus important est celui de Bâle en 1356, référence en la matière.

Ce séisme du 10 septembre 2022 a été localisé à environ 25 kilomètres de la centrale nucléaire de Fessenheim, désormais fermée et actuellement en phase de démantèlement. Le système de capteurs sismiques a détecté les secousses, obligeant EDF à arrêter certaines opérations en cours et à engager des vérifications de matériels.

Rien ne remet en cause pour l’instant les projections de l’exploitant pour la tenue de ses réacteurs mais l’aléa sismique reste un risque à considérer, surtout qu’il est d’autant plus important (forte magnitude) qu’il est rare. Sa prévision est le paramètre le plus sensible, soumis à quelque niveau aléatoire malgré les études paléosismiques et géologiques de terrain.

Faire barrage à une inondation externe

Un séisme peut évidemment affecter tout autant un barrage et occasionner un risque de rupture. Toutes les centrales proches des fleuves sont concernées par un grand barrage en amont (en aval de ces gigantesques retenues d’eau, elles ont besoin de grosses quantités pour refroidir leurs installations). La centrale de Cattenom se situe ainsi au-dessous du barrage du Vieux Pré, les réacteurs de Bugey, Creys, Saint-Alban, Cruas et Tricastin… sont situés après 19 grands barrages (barrages de Vouglans, d’Aube, de Villerest et Naussac…).

Seulement, même sans tremblement de terre, certaines centrales ont tout à redouter de la rupture d’un barrage vieillissant. En France, 200 des 450 barrages d’EDF sont dans un état médiocre voire préoccupants. Des défauts d’entretien, les maladies du béton et bien entendu une résistance insuffisante aux séismes sont mis en exergue. Entendu que ce sont les petits barrages, les moins bien surveillés, qui posent le plus de problèmes.

Il n’empêche : le barrage de Vouglans est le plus pénalisant selon l’ASN, les flots déferlant en cas de rupture sur la centrale de Bugey atteindraient 9 à 10 mètres de hauteur. Cette menace est avérée selon Bernard Tardieu, de l’académie des technologies, pour qui « aucun scénario n’est prévu pour faire face à cette éventualité ». Sans doute cet ‘événement improbable’ ne doit pas être considéré comme une projection illusoire : la rupture d’un barrage est à envisager sérieusement au regard du passé. Deux accidents sur le barrage de Bouzey, haut de 18 mètres, ont déjà causé cent morts en 1884 et 1895, le barrage de Malpasset, haut de 66 mètres, s’est rompu en décembre 1959, provoquant la mort de 421 personnes…

Une inondation externe peut également être la conséquence de tempêtes et de montée des eaux.

Tempête dans une cuve d’eau

Outre les sécheresses et les canicules, d’autres événements climatiques extrêmes peuvent perturber le fonctionnement normal d’une centrale nucléaire : inondation, tempête, etc. De quoi boucher les prises d’eau par la faute de débris en cas de crues, par la faute de méduses, etc. Cela a été le cas sur un des réacteurs de Cruas en décembre 2009, ce qui est redondant sur un fleuve tel que le Rhône. Une situation tellement commune que les arrivées d’eau des réacteurs sont munies de dégrilleurs (visant à gratter la grille et libérer le débit). Mais c’était sans compter qu’un dégrilleur fonctionne pour deux voies de pompage des réacteurs sur ce site, qu’un matériel de dégrillage mobile n’était pas disponible, ouvrant voie à une potentielle perte totale de source de refroidissement, les alarmes se révélant déficiente en pareille situation (pas de différence de niveau d’eau en aval et en amont)… à tel point que le plan d’urgence interne a dû être déclenché. Des faits naturels non extraordinaires sur les diverses CNPE (feuilles mortes de Fessenheim, etc.).

Tout comme le risque sismique, le risque d’inondation est appréhendé de façon déterministe, à partir d’une étude historique des événements passés. Ce qui n’est pas une mince affaire car les inondations laissent moins de traces que les séismes, la période d’observation est plus courte (de l’ordre de cent ans) et l’extrapolation à mille ans se fait par une méthode statistique. Encore une fois, il s’agit finalement d’appliquer une majoration de 15 % sur le débit de crue millénale pour aboutir à une cote majorée de sécurité (CMS), rupture de digue ou de barrage comprise (voir supra).

La digue protégeant la centrale du Tricastin possède un risque de rupture d’une de ses parties en cas de séisme de niveau SMS. L’inondation en résultant pouvait conduire à un accident de fusion du combustible nucléaire des quatre réacteurs et aurait rendu particulièrement difficile la mise en œuvre des moyens de gestion d’urgence internes et externes. Tel quel, l’ASN considère que la protection de la centrale n’est pas assurée en cas de crue millénale majorée.

En effet, l’inondation couplée à une tempête impactent particulièrement l’accessibilité d’une route principale, et rendent inefficaces les télécommunications. L’inondation de la centrale de Blayais en décembre 1999 est la plus belle illustration de ces différentes vulnérabilités. Depuis 1984, les autorités savent que la plateforme sur laquelle repose la centrale est construite trop basse et se trouve donc potentiellement inondable. Des digues de protection ont été érigées, qui s’avérèrent trop basses selon les études menées postérieurement. Des aménagements avaient subséquemment été prévus en 1997 puis finalement repoussés à 2002 pour éviter des pertes de production. C’était sans compter l’incident grave des 26 et 27 décembre 1999, au cours duquel les digues furent submergées. Une situation que pourraient subir la centrale de Gravelines construite sur un polder, Dampierre, Chinon, Saint Laurent…

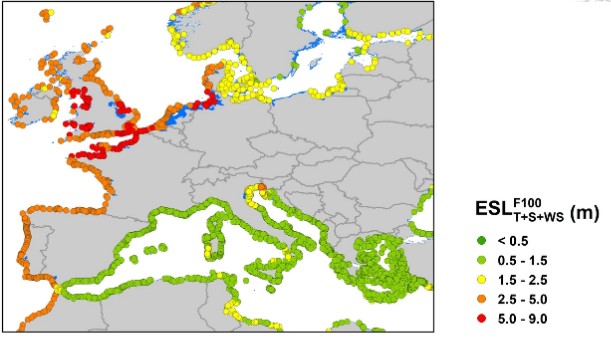

Encore une fois, hors événements exceptionnels et temporaires, le seul changement climatique pourrait porter préjudice aux centrales implantées en bord de mer, menacées qu’elles seraient par l’inévitable montée des eaux que les études scientifiques augurent.

Soit une inondation permanente. Ce ne sont pas les données qui manquent pour de telles démonstrations : si des modèles mondiaux de marée, d’ondes de tempête et de configuration des vagues sont utilisés pour obtenir des projections d’inondations côtières épisodiques au cours du siècle à venir, l’évolution du cycle hydrologique continental en France au cours des prochaines décennies suffit à ne pas rassurer. Il serait alors nécessaire que l’ASN réévalue de la même façon les dispositifs de secours et d’alimentation électrique pour les centrales situées en bord de mer (à titre indicatif, ce ne sont pas moins d’une centaine de centrales nucléaires qui seraient concernées dans le monde).

Mise à jour (juillet 2022) : Les installations côtières devant être protégées des niveaux extrêmes de la mer ont-elles été si bien conçues ? Jusqu’à aujourd’hui les modèles employés, à coups d’équations, pour estimer ce risque comporteraient des failles, selon des chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l’université Gustave-Eiffel. Combinaison de divers paramètres,les niveaux de la mer à marée haute étaient prédits sur la base de mesures de marégraphes et pourraient être améliorés avec l’utilisation d’informations historiques, certaines surtensions historiques extrêmes ayant pu être manquées. Cette étude révèle que l’exhaustivité des informations historiques est un critère essentiel pour une estimation sans biais et propose de combiner autrement les surcotes et les niveaux marins extrêmes pour la période historique.

En matière de statistiques, rien ne semble assurément rassurant car tout est affaire de biais d’échantillonnages, de modélisations mathématiques choisies plutôt que d’autres, laissant part à une incertitude jamais anodine en matière de sûreté nucléaire. Ce nouveau modèle est plus fiable et plus précis que les méthodes précédemment proposées et devrait à nouveau obliger EDF à améliorer les installations des centrales (voire également la sécurité des autres infrastructures le long du littoral telles que les ports). Il ne s’agit rien de moins que de mieux prendre en compte l’augmentation du risque d’inondation due aux changements climatiques, le futur réservant des surcotes plus fréquentes et plus importantes.

La Nature peut faire éternuer un réacteur

Tout dernièrement, un nouvel aléa s’est fait jour : l’aléa sanitaire.

Même à l’arrêt pour maintenance, un réacteur nécessite en permanence du personnel pour diverses opérations vitales (maintien du refroidissement du cœur, surveillance des assemblages irradiés entreposés dans les piscines de désactivation…). La pandémie qui frappe mondialement en général et la France en particulier oblige à quelques aménagements pour répondre à ces besoins. Afin d’y face, des plans pandémie ont été élaborés dès 2005 puis adaptés lors de l’épidémie de grippe A de 2009 et de du Mers-Cov de 2013 afin d’assurer la continuité d’activité.

Au sein de la centrale de Flamanville (Manche), un tel plan pandémie a été déclenché dès le 16 mars 2020 après que plusieurs cas de salariés atteints de la Covid-19 ont été recensés. Première mesure pour éviter que les contaminations ne croissent de manière irrémédiable : les contrats de travail de bon nombre de sous-traitants, pourtant indispensables à la bonne marche des centrales ont été suspendus (ils représentent 80% des intervenants sur les sites nucléaires ; nous y reviendrons) et de nombreux agents chargés de la sécurité et de la sûreté n’avaient plus d’autorisation d’accès au site ; seules 120 personnes au lieu des 800 habituellement actives en assuraient la surveillance.

Si bien que nous pouvons nous interroger sur les nouvelles conséquences que ce sous-effectif volontaire fait peser sur les centrales. En cas d’accident nucléaire par exemple si la pandémie affectait gravement et en nombre le personnel des réacteurs en difficulté. Il n’est que constaté que la pandémie aura suffi à perturber par exemple fortement des opérations de contrôle dans la centrale de Civaux (Vienne).

De son côté, l’exploitant est relativement rassurant : le « plan pandémie » permettrait de faire fonctionner les centrales avec 25 % des personnels absents pendant douze semaines puis 40 % d’absents pendant deux semaines lors d’un pic épidémique. Et EDF d’invoquer en ultime solution catastrophique l’intervention de sa Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN), soit comme déjà évoqué près de 300 personnes « capables d’intervenir dans les 12 heures et totalement opérationnelle après 24h ». Mais combien de ces membres ont été atteints par la Covid ? Quelle réactivité si ces salariés dédiés sont inaptes cliniquement ?

Car certains processus internes laissés à désirrer et craindre des contaminations collectives sur certains sites nucléaires. La mise à disposition de gel hydroalcoolique ou les distances de sécurité entre les travailleurs n’ont en effet pas toujours été respectées. Quant aux vestiaires, ils ne permettaient pas les distanciations préconisées (cinquante personnes peuvent devoir se trouver dans vingt mètres carrés). Enfin, seules trois ou quatre douches pour cent salariés sont disponibles et surtout les fourreaux dans lesquels sont introduites les mains et la surface grillagée sur laquelle le visage est apposé pour vérifier les contaminations radioactives éventuelles ne sont pas désinfectés. Autant dire que la survenue d’un cluster parmi les personnels n’est pas à négliger.

Aussi, l’IRSN et l’ASN ayant mis en application des directives de confinement de leurs personnels, ceux-ci ne pouvaient plus réaliser un certain nombre d’inspections sur le terrain, les déplacements étant suspendues, « sauf nécessité due à des événements significatifs », les examens à distance reposant sur les seuls documents transmis par les exploitants.

Il faut espérer en pareille situation qu’aucun aléa supplémentaire ne se manifeste en ces périodes, fussent-elles exceptionnelles. Le resteront-elles d’ailleurs ?…

Le hasard sera-t-il toujours heureux ?

Les îlots nucléaires des centrales feraint partie des installations les mieux protégées contre les agressions externes. Rien n’est moins sûr au regard des déficiences, du vieillissement prématuré, des malfaçons… et des réévaluations des risques à programmer. Face aux bouleversements à venir, qu’il s’agisse de pandémies, du manque d’eau, de la recrudescence des évènements climatiques hors norme (tempêtes, inondations), des instabilités politiques et internationales, ou encore des crises sociales, les risques d’accident nucléaire majeur augmentent.

L’attention était focalisée ces dernières années sur le réchauffement climatique, non sans effets négatifs sur la sûreté de nos centrales : le réseau électrique français a déjà été amené très proche de son point de rupture pendant la canicule de 2003. A l’avenir, le développement de la climatisation pourrait même engendrer une pression sur la production nécessaire en pleine période estivale, période d’indisponibilités récurrentes depuis 2015. Ce qui n’est pas rien : il est convenu de dire qu’un degré de plus au-dessus de la moyenne des températures en été engendre le besoin d’un demi-réacteur en plus.

En sus, le changement climatique fait craindre la multiplication de tels épisodes extrêmes (notamment sécheresses et canicules) et l’évolution de leur répartition et de leur intensité. Un risque climatique qu’EDF se doit de largement intégrer à coups d’adaptations dans la confection des centrales sans commune mesure avec celles construites dans les années 1970/1980. Depuis juin 2019, l’opérateur du réseau de transport RTE a même mis en place un groupe de travail dédié aux scénarios pour l’horizon 2050. Grand bien leur fasse : à part pour ce qui concerne les vent, givre, éclairs, températures extrêmes… le renouvellement du partenariat entre Météo France et l’IRSN ne peut répondre amplement au besoin d’anticiper toutes les situations détaillées sdans cet article. Certaines doivent sans doute être réévaluées, engendrant des aménagements supplémentaires pour rendre installations plus robustes, maximiser la sûreté. De quoi rendre cette technologie encore moins concurrentielle à l’exportation, au grand dam de François Roussely, ancien directeur d’EDF…

Comme cela a déjà été abordé, le risque d’accident majeur et son potentiel catastrophique résident dans les facteurs cumulatifs et simultanés qui ne sont jamais envisagés. Et la catastrophe nippone de mars 2011, caractéristiques de conditions coordonnées, semble laisser penser que l’impossible est toujours possible. L’inquiétud reste entière sur la susceptibilité que des réactueurs soient impactés en même temps et soumis simultanément peu ou prou aux mêmes contraintes aléatoires. La question du risque multisite et multifactoriel est primordiale.

Le changement climatique applique de nombreuses pressions négatives sur le nucléaire et la sécurité du réseau. Et si l’étude de cet impact sur les événements extrêmes vous intéresse, c’est le moment opportun pour vous de postuler à l’IRSN.

Mise à jour [juin 2021] : les arrêts, programmés ou subis, ne sont pas sans impact sur la production d’énergie électrique. Pas seulement en période estivale donc. Depuis sa création 2019, Callendar a acquis un savoir-faire dans la prévision à court-terme de ces indisponibilités et la modélisation des effets à long-terme du changement climatique sur la production nucléaire. Leur dernière évaluation portant sur la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021 vient de paraître. Une nouvelle fois, les centrales de Bugey et Saint Alban se distinguent particulièrement. Décidément, l’énergie nucléaire est, littéralement, en première ligne du changement climatique.