L’histoire des Déchets a la vie Bure

Cigéo n’est pas encore dans tous les esprits mais son histoire date déjà un peu. Pas autant que le dossier des déchets nucléaires en France. Dès le milieu des années 1980, la question de la gestion des déchets ultimes, pas réellement anticipée, oblige à trouver un moyen de se débarrasser des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, autrement qu’en les immergeant. Une succession de lois aura tenté d’entériner l’enfouissement. Déterrons tout cet historique.

(source : Vincent Duterme)

Après avoir misé sur le nucléaire depuis plus d’un demi-siècle, faute de posséder un sous-sol riche en hydrocarbures et autres énergies fossiles, la réalisation d’un centre d’enfouissement des déchets radioactifs constituerait la dernière étape de l’édifice.

// En Bref //

• Les déchets sont plus ou moins radioactifs

• Leur gestion n’a pas fait l’objet d’une véritable réflexion avant certaines réglementations

• La France a choisi l’enfouissement en profondeur

• Différentes stratégies ont été mises en place pour imposer cette solution en un territoire

• La situation administrative n’est toujours pas soldée et définitive après plus de dix ans

• L’exploitation n’a pas plus débuté et ne sera effective avant quelques années, si tout va bien

// En Bref //

Oui, le plan Messmer prévoyait la construction de dizaines de réacteurs, mais la gestion des déchets ultimes à vie longue et haute activité (les HA-VL) n’avait jusqu’à maintenant jamais été véritablement et durablement réglée. Comme seule solution, il n’était question que d’entreposage sur les sites de production et à l’usine de retraitement de La Hague (Manche), en attendant mieux. Beaucoup mieux même, si l’on devait se référer à la toute première solution industrielle promue par la filière nucléaire consistant à déverser les déchets dans les océans.

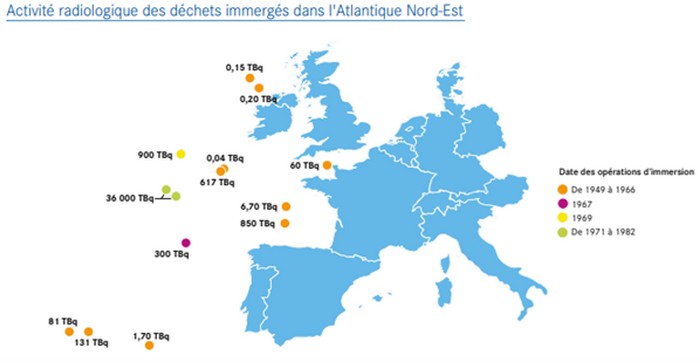

« Un déchet à la mer ! »

La facilité régnait antan. Entre 1946 et 1982, la plupart des pays nucléarisés (14 parmi lesquelles les Etats-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Italie, la Suède…) ont procédé à l’immersion de déchets radioactifs dans les océans Atlantique, Arctique et le Pacifique, soit plus de 80 sites. Des déchets liquides directement évacués, des déchets solides non conditionnés, des déchets emballés dans des fûts métalliques et/ou incorporés dans du béton ou du bitume… Immersion sans distinction. Dans un large consensus, la communauté scientifique avait en fait jugé que de tels dépôts sur les fonds marins était une « solution sure », la dilution et la durée présumée d’isolement apportées par le milieu marin devant se révéler suffisantes (comme la communauté le juge recevable pour les millions de litres d’eau contaminée au Japon).

Quantitativement, rien de négligeable : les quantités d’éléments radioactifs seraient de cinq à six fois supérieures à celle rejetée dans l’océan Pacifique à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima, entre mars et avril 2011. Les quantités sont telles que l’impact environnemental est conséquent et que les zones répertoriées ont fait l’objet un temps d’une surveillance accrue aujourd’hui suspendue (via le CRESP, programme coordonné de recherches et de surveillance du milieu lié à l’immersion des déchets radioactifs, abandonné en 1995). Le CEA envisageait par études interposées bien d’autres manières : évacuation en zone de subduction, envoi dans l’espace ou dans des déserts… La filière n’a jamais manqué d’imagination.

En 1962, le Directeur de l’institut océanographique s’inquiétait de cette situation mondiale : « nous ne savons quelle sera la durée de ces conteneurs au fond de la mer, nous ne savons pas du tout s’ils résisteront 10 ans ou un siècle ». En attendant, entre les années 1950 et 1960, 17 000 tonnes de fûts radioactifs avaient déjà été versés au fond de la fosse des Casquets, dans la Manche (et plus de 138 000 tonnes à termes dans l’Atlantique Nord).

Cependant que l’Union soviétique polluait de rebuts nucléaires la mer de Kara sans équivalence sur Terre, la France aura particulièrement participé, en 1967 et 1969, à deux campagnes européennes de rejet pour un total de 20 000 tonnes de déchets au large de la Galice (Espagne) et de la Bretagne par 4000 mètres de fond. Puis aura continué à larguer dans le Pacifique, jusqu’en 1982, des déchets issus de ses essais nucléaires en Polynésie (193 essais nucléaires ont été menés entre 1966 et 1996), au large de l’atoll de Mururoa et de celui de Hao.

Un moratoire est adopté en 1983. Enfin en 1993, les pays signataires de la convention de Londres interdisant l’immersion de déchets fortement radioactifs décident l’arrêt définitif de l’immersion (mais tout n’est pas encore sain actuellement) et des centres de stockage ont dû être conçus. Ce revirement mondial aura été obtenu « davantage pour des raisons morales que scientifiques ». Souvent envisagé, les produits immergés n’auront par contre jamais été récupérés.

(source : Andra)

Du reste, ce cadre international n’aura pas empêché la Russie et les États-Unis, en dehors de toute surveillance internationale, de couler a posteriori des cuves de réacteurs contenant, pour certaines, du combustible.

Actuellement, seules certaines catégories de déchets (comme les déchets de très faible activité TFA, les déchets de faible activité à vie courte FA-VC, et les déchets de moyenne activité à vie courte MA-VC) font l’objet d’une solution définitive de stockage. Aucune solution opérationnelle de stockage ne concerne les autres catégories. Les projets de stockage à faible profondeur pour les déchets de faible activité à vie longue (FA-VL) ont été mis en veille. Le projet d’enfouissement en formation géologique profonde pour les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et ceux de haute activité (HA) se heurte toujours à d’importants obstacles techniques et politiques. De plus, la France n’a pas développé de stratégie pour la gestion des stocks croissants de matières nucléaires (dont le plutonium, l’uranium de retraitement ou appauvri) qui risquent de ne pas être, ou seulement partiellement, réutilisés.

Outre les déchets, les résidus miniers polluent les sols de régions françaises et les rejets d’éléments radioactifs perdurent. Contraints par la convention Ospar (convention internationale pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est), les gouvernements ont discrètement repoussé à 2050 l’engagement pris en 1998 de réduire les rejets radioactifs en mer à des niveaux proches de zéro à l’horizon 2020, ce qui n’est pas sans arranger la France en général et l’usine de retraitement de La Hague en particulier concernant de nombreux radioéléments retrouvés tout le long du littoral jusqu’aux côtes danoises (iode-129, carbone-14, cobalt-60, mais surtout tritium…).

Puisque la France n’était pas plus autorisée que les pays moins nucléarisés à larguer ses déchets radioactifs en mer, les industriels de la filière nucléaire ont imaginé dès les années 1980 les enfouir sous terre, à plusieurs centaines de mètres en profondeur.

Pique nique-douille

Le mieux devait éclore d’une idée pratique : enfouir les déchets, les reléguer dans la croûte terrestre, loin des yeux mais surtout loin des êtres. Mince affaire, il ne restait plus qu’à trouver le lieu adéquat. Dès 1987, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra, émanation du Commissariat à l’énergie atomique CEA) veut étudier l’argile de l’Aisne (Sissonne), le granite des Deux-Sèvres (Pougne-Hérisson et Neuvy-Bouin), la couche de sel de l’Ain et le schiste du Maine-et-Loire (Segré) mais aussi, en marge, des zones géologiques en Mayenne, dans le Gard, dans les Vosges… Pas moins de quinze sites sont listés. Avec de tels essais hétéroclites, l’Etat espérait voir émerger un site favorable à l’enfouissement.

Mais les opposants sont nombreux en toutes localités concernées. Lorsqu’on fait lecture du récit que l’Andra fait de sa propre histoire, les contestations sont d’autant plus compréhensibles. Des oppositions aux premiers projets de laboratoire d’enfouissement en Anjou, à Bourg-d’Iré ; en Gâtine, à Neuvy-Bouin ; dans l’Aisne, à Montcornet ; et en Bresse, à Saint-Jean-sur-Reyssouze se font jour entre 1987 et 1990. Mais également autour de Saint-Priest-la-Prugne, dans la montagne bourbonnaise, entre 1980 et 1983, autour des communes de Lignac et de Tranzault, entre 1984 et 1986, autour de Fougères (Bretagne), et à nouveau à Montcornet (Aisne), entre 1991 et 1993, autour de Crevant (Indre) et de Huriel (Allier), en 1993, autour de Bagnols-sur-Cèze (Gard) et de La Chapelle-Bâton (Vienne), de 1993 à 1998, autour de pas moins de quinze communes en 2000. Des luttes peu ancrées dans la mémoire médiatique mais qui auront contrecarré les plans de l’Andra. Affaire délicate.

(la colère à Bourg d’Iré / source : ville d’Angers)

Dès cette phase de prospection, il était envisagé qu’un centre serait édifié pour étudier la faisabilité de l’enfouissement et une mise en exploitation ultérieure (dans les six ans). Mais ces oppositions farouches, voire violentes, parfois traumatisantes (un maire se suicidera), souvent pléthoriques (comme à Angers où 15 000 personnes manifestent, sabotages compris) font craindre le pire au gouvernement : les luttes locales convergent justement entre elles. La situation conflictuelle en chaque site oblige l’Etat à annoncer en février 1990 un moratoire, une façon de revoir sa stratégie pour faire accepter le projet, vital pour l’industrie nucléaire : une commission parlementaire est nommée à cette fin.

Il apparaît de plus en plus que la contrainte principale dans ce domaine [de l’enfouissement des déchets radioactifs] est la capacité de la population locale à accepter le principe de stockage, beaucoup plus que les avantages techniques relatifs des différents types de sols […]. Dans ces conditions, il semble indispensable que le choix du site soit fait rapidement par les pouvoirs publics pour éviter toute cristallisation de l’opinion publique sur des projets dont trois sur quatre seront en tout état de cause abandonnés. Pour ce choix, le souci d’éviter un phénomène de rejet relayé au niveau national, comme ce fut le cas en son temps pour le projet de centrale nucléaire à Plogoff, doit être un critère majeur , comme cela aura été avoué dans un rapport d’un administrateur du CEA en 1989.

Les leçons seront retenues. D’abord, la commission présidée par le député socialiste Christian Bataille fixe les nouvelles méthodes et accouche d’une loi en 1991 dont la mission de médiation ne fait aucun doute : il n’est plus question que d’un simple projet de recherche, que d’une étude portant sur la faisabilité d’une implantation de laboratoires souterrains pour un stockage ultime en couche géologique profonde. Mais surtout cette recherche reposait originellement sur deux autres types de solution : l’entreposage en surface (qui ne sera finalement jamais considéré comme une solution de gestion définitive) et la séparation/transmutation des radionucléides en éléments moins radioactifs (en visant la réduction de la durée durant laquelle ces éléments sont radioactifs). Cette période de quinze ans dévolue aux recherches avant toute prise de décision vise à rassurer les zones éligibles ; l’Andra profitant de cette période pour assoir son image d’institution de recherche en attendant la décision que devront prendre les parlementaires en 2006.

Aussi, dans le cadre d’une mission de recherche menée à nouveau par Bataille dès mars 1993, l’Etat prendra hautement et prioritairement soin de prévoir le versement de nombreux fonds, via un groupement d’intérêt public (GIP), afin d’huiler les relations locales. Quatre départements sont présélectionnés : la Meuse donc (Bure), le Gard et son sol également argileux, la Vienne (La Chapelle-Bâton, un site finalement trop fissuré et très perméable), et la Haute-Marne.

L’homme de paille

L’OPECST, vous connaissez ? Mais si voyons, l’office parlementaire en charge de l’évaluation des choix scientifiques et techniques. Son rôle a été prépondérant dans le programme de gestion des déchets hautement radioactifs en France. L’OPECST, émanation de la représentation nationale, est supposé « recueillir des informations, mettre en œuvre des programmes d’études et procéder à des évaluations [en vue d’] informer le Parlement et d’éclairer ses décisions ». A partir de ses travaux et d’auditions publiques, son avis est d’importance pour appuyer les choix de l’exécutif. Dans le cadre particulier des déchets hautement radioactifs, l’OPECST est chargé de mener des évaluations scientifiques. Rien de moins. Et interviendra carrément dans le processus d’octroi de la licence d’exploitation du dépôt géologique en évaluant la demande d’autorisation de création (DAC) du futur dépositaire de site, comme nous le verrons ci-dessous.

Autant dire que l’impact de l’office n’est pas anodin. Mais dans ce pays si nucléarisé, il est d’évidence que les arbitrages sont vitaux en ce qui concerne autant l’avenir de la stratégie de production électrique que celui des déchets radioactifs. L’indépendance de l’OPECST et ses porosités interrogent donc forcément dans ce contexte primordial. Et l’art de choisir les bonnes personnes est une qualité indéniablement vitale. Bataille est de celles-là (mais il convient de citer aussi Henri Revol, ancien ingénieur du CEA, Claude Birraux, régulièrement désigné rapporteur sur les questions de sûreté nucléaire et sollicité pour l’élaboration du projet de loi programme de 2006 sur les matières et déchets nucléaires… et plus tard Gérard Longuet) : très régulièrement désigné rapporteur pour l’OPECST sur les questions nucléaires, c’est donc lui qui sera rapporteur officiel en Commission parlementaire de la loi qui portera son nom après avoir multiplié les rapports dédiés aux déchets nucléaires. Juste récompense.

Dès 1996, c’est à nouveau Bataille qui mettra en avant les difficultés de mise en œuvre du programme de transmutation/séparation, pourtant programme de recherche porté dans sa propre loi de 1991 et très tôt abandonné. C’est à partir de cette évaluation que sera suggérée la réversibilité du stockage géologique, réversibilité qui aura le rôle de rassurer les populations quant au caractère de simple recherche du projet d’enfouissement.

Finalement, l’Office suggérera que seul le dépôt géologique réversible soit considéré comme une solution réalisable. Exit donc l’autre piste que constituait le stockage de surface. La conclusion est donnée sans que quelconque recherche ait été menée à son terme : « la sûreté passive à long terme » est privilégiée mais avec une projection budgétaire néante. Au final, l’OPECST aura montré son incapacité institutionnelle à mener des évaluations scientifiques « neutres » et « indépendantes », les causes en étant diverses : projet essentiel pour la filière, manque de renouvellement des rapporteurs…

Et le grand gagnant est…

Cela tombe bien : il ne restait qu’un seul participant justement. Jusqu’à maintenant, selon une enquête d’investigation du grand reporter Pierre Desproges, Bure disputait avec Montsalès le podium de la commune où il ne se passait rien. Cela ne pouvait perdurer éternellement : devant les nouvelles oppositions locales fortes, le site final est arrêté officieusement en décembre 1998 en une zone à très faible densité de population.

En 1999, en l’absence d’alternative, des moyens et des crédits très importants sont affectés majoritairement à l’enfouissement et un seul laboratoire de recherche géologique est créé à Bure, alors que la loi imposait plusieurs sites de recherche. Cela sera finalisé le 3 août 1999 par le gouvernement Jospin, décrétant qu’un laboratoire serait installé à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne, avec l’objectif d’y expérimenter le « stockage en couche géologique profonde ».

Bure ? Oui. Un village de 90 habitants, représentatif d’une zone dépeuplée (5 habitants au kilomètre carré) où la situation pourrait s’avérer plus aisée et apaisée à y imposer ce genre de projet. Une manière efficace théoriquement pour l’Etat d’éviter les heurts.

Cependant, l’histoire ne se termine pas sur cette décision imposée du gouvernement. Le laboratoire souterrain qui va être construit doit faire l’objet d’un examen de son dossier technico-scientifique et, tous les trois ans, les modes de gestion des déchets radioactifs doivent être réévalués. En fait, la lourde phase administrative débute, loin d’une conclusion sur l’enfouissement des déchets que tous les Français pensent réglée. Des débats publics vont s’échelonner sur plusieurs années, l’enjeu de cette phase de consultation (légalement obligatoire) résidant dans la rapidité d’exécution et les conclusions favorables qui en découleront pour faciliter l’avancée industrielle du projet.

Que présente-t-on aux élus et administrés ? Rien de moins que le plus gros projet industriel européen. Succinctement, car nous y reviendrons, 300 hectares en surface, 15 kilomètres carrés de galeries à 500 mètres de profondeur, via 300 kilomètres de galeries. Environ 300 000 colis radioactifs attendus à termes, parmi les 4 % les plus dangereux issus des centrales françaises et ventilés pour le moment en surface, à Marcoule (Gard), Cadarache (Bouches-du-Rhône) ou dans les piscines saturées de l’usine de La Hague (Manche).

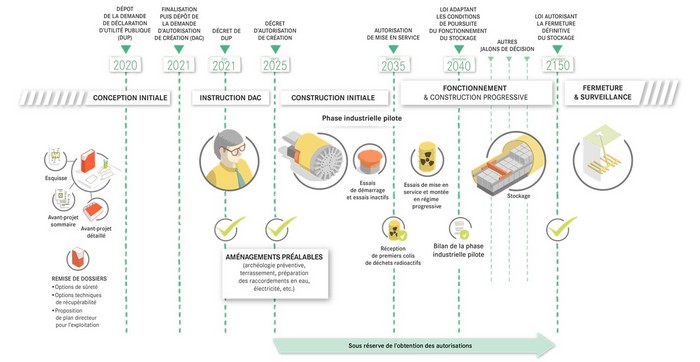

Concrètement, une phase d’exploitation démarrerait en 2025 par une « phase industrielle pilote » de 10 à 12 ans menée avec des colis inertes puis avec des colis réellement radioactifs. Ces essais de ‘démonstration de sûreté’, de moindre envergure, n’en obligent pas moins à la construction de toutes les infrastructures en amont à toute autorisation d’exploitation du projet final. Une mise en service progressive, jusqu’à 2035, accueillant enfin les colis français disséminés sur le territoire jusqu’en 2144. Après environ 120 ans de service, tout le site serait obturé, rendu définitivement inaccessible et surveillé selon des modalités encore inconnues. Son coût ? Il n’aura cessé de varier, dernièrement estimé à 35 milliards d’euros.

Cigéo et débats

Mais, pour asseoir sa décision et la légitimiser, l’Etat doit en passer par de multiples débats publics, supposés éteindre les controverses et enfouir les oppositions sous la majorité silencieuse qui serait favorable.

Un premier débat public se tient en 2005, dont la conclusion favorable ne surprend guère compte tenu de l’absence d’éléments contrecarrant la poursuite du projet. L’Andra aura publié différentes parties thématiques en un volumineux document de 2000 pages qui aura servi de base à l’élaboration de la loi de juin 2006, premier feu vert législatif à l’enfouissement géologique profond pour les déchets HA-VL et MA-VL. Mais la définition légale de la ‘réversibilité’ retarde les échéances.

Le second débat public de 2013 doit précéder la demande de construction attendue depuis 2015, mais les opposants refusent d’y participer. C’est que dans le même temps, des risques technologiques sont mis en évidence de façon plus prégnante et argumentée, sans grand espoir de les voir abordés lors des réunions. La loi de « réversibilité » sera finalement adoptée en 2016 par vingt députés, suite à l’examen ‘pointilleux’ du député Bouillon (député qui sera nommé par la suite Président du Conseil d’administration de l’Andra, porte tambour/pantouflage/conflit d’intérêts parmi tant d’autres).

Selon la loi, la réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. [… Elle est] mise en œuvre par la progressivité de la construction, l’adaptabilité de la conception et la flexibilité d’exploitation d’un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d’intégrer le progrès technologique et de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérente avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du stockage.

Nous reviendrons sur cet aspect réversible qui inclut également la récupérabilité.

Pour faire suite, cependant que des occupations ont lieu, s’enchainent des manifestations, un Dossier d’option de sûreté (DOS) est publié, le niveau de sûreté est encore interrogé concernant les risques d’incendie des colis bitumés par l’IRSN. Malgré la densité de population et les subventions versées, les opposants se font nombreux, la surveillance et la répression procèdent du quotidien local. Pour faire face, le gouvernement promet un site d’informations et de ressources supposé réunir études des promoteurs du projet et celles des lanceurs d’alerte, des ONG, et des associations opposées au projet : l’exécutif laisse entendre, comme un doux rêve alors que tant de milliards ont déjà été dépensés, que cet espace éclairera les citoyens sur le projet et servira aux décisions gouvernementales à venir. La tenue d’un nouveau débat public est programmé pour fin 2018, le développement économique du territoire promis à nouveau sur la base d’aménagements spécifiques, d’emplois créés.

Que valent ces paroles, décisions et lois successives alors que la présidente de la CNDP déclarait en toute franchise : la démocratie élue considère que la démocratie environnementale est une menace pour elle. Aller plus loin dans la prise en compte du débat public reviendrait donc à remettre en question l’ensemble du système institutionnel et représentatif ?

Et cependant que selon la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information elle-même, signée le 25 juin 1998 par trente-neuf États, accorde internationalement une « démocratie environnementale ». Repris dans la Charte de l’environnement, ses principes adossés à la Constitution rappellent que (article 7) « toute personne a le droit […] d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Enfin, en séances, les votes municipaux des différentes communes concernées par le projet seront parfois entachés de compromission, de conflits d’intérêt : outre les subventions facilitées par les deux GIP créés spécialement, promesses d’emploi, intérêts immobiliers et liens familiaux terniront les actions des édiles. Tel le conseil municipal de Mandres-en-Barrois, réuni dès potron-minet pour valider une tractation d’échange de forêts malgré l’avis défavorable des habitants. Ou encore tels ces conseillers placés, qui délégué Cigéo à la Communauté de Communes, qui intéressé par le rachat de ses hectares de terre par l’Andra, qui ayant sa fille employée comme agent de sécurité à l’Andra, qui salarié pour un prestataire impliqué dans les travaux de Cigéo…

Mais les étapes administratives ne sont pas terminées avant que ne soit définitivement confirmé le projet Cigéo.

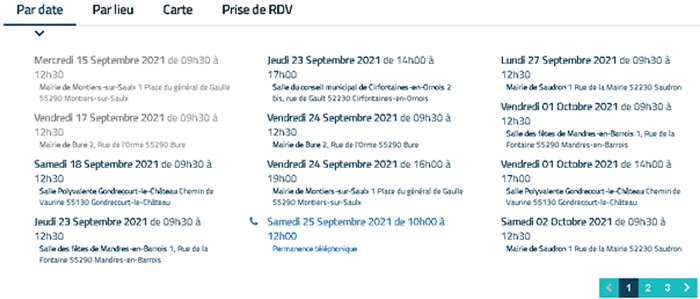

Dussent-ils être dupes

Initialement et légalement attendue pour 2015, l’Andra a déposé une demande de reconnaissance d’utilité publique (DUP) en août 2020, dossier dense constitué notamment d’une étude d’impact globale. Il s’agit d’une demande d’avis adressée aux onze collectivités concernées, sondage parcimonieux si l’on en juge par le projet impactant hypothétiquement en une échelle plus vaste plus de villages, eu égard à l’envergure industrielle. Si quatre communes se sont d’ores et déjà opposé officiellement à la DUP (dont Bure et Mandres-en-Barrois), entre les 15 septembre et 23 octobre 2021, les citoyens étaient invités à s’exprimer sur ce dossier lors de vingt-sept permanences, malheureusement en des créneaux de 3 heures que les salariés actifs prendront soin de noter pour courir y consulter les 5000 pages durant leur RTT.

(source : CNDP)

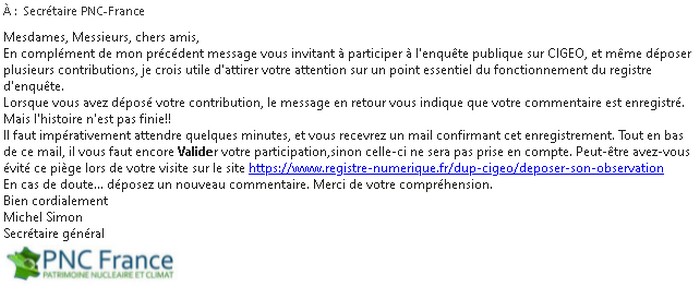

Ce moment consultatif de la population est l’occasion pour chaque partie de faire jouer ses relais et affuter ses arguments. PNC-France, tout acquis au pratimoine nucléaire à préserver et amplifier, n’aura pas manqué de motiver ses adhérents à « participer à l’enquête publique dématérialisée sur CIGEO, et même déposer plusieurs contributions », non sans préciser les pernicieuses modalités techniques de validation.

(fac similé message électronique adressé par PNC-France)

De bonne guerre. Les opposants appelant dans un même élan leurs sympathisants à déposer des contributions avec l’aide d’un générateur automatique pour pallier tout manque d’imagination.

Désignés par le tribunal administratif de Nancy, les cinq commissaires de la commission d’enquête rendront leurs conclusions sur la base de ces rencontres et témoignages, ainsi que le Conseil d’Etat, afin de permettre au Premier ministre de reconnaître, ou non, l’utilité publique de Cigéo.

Accordée, cette DUP doit être suivie d’une demande d’autorisation de création (DAC) de l’installation nucléaire déposée par l’Andra (courant 2022 ?), DAC seule à même de déclencher une instruction par l’ASN afin de viser la sûreté du projet. En attendant, la DUP validée permettra de faciliter certaines procédures locales d’urbanisme (des terrains agricoles pouvant devenir des terrains constructibles, des expropriations pouvant s’opérer), de faire débuter des aménagements préparatoires (raccordements ferroviaires, électriques, routes nouvelles). Des aménagements dits « préalables » en amont de toute autorisation de création du centre de stockage Cigéo : la DAC étant pourtant le seul document final permettant le dépôt de déchets radioactifs une fois démontrées la faisabilité technique et la sûreté du stockage en profondeur des déchets radioactifs.

Cela n’étonnera guère que le nucléaire soit considéré comme un domaine suffisamment régalien en France qu’un décret dérogatoire sur mesure soit promulgué en juin 2021 pour faciliter les démarches d’aménagements : dans le cadre d’une opération d’intérêt national comme le serait le projet Cigéo, l’État s’attribue alors les principales compétences d’urbanisme qui incombent normalement aux collectivités territoriales (communes ou préfectures) spécifiées dans l’article 121-2 du code de l’urbanisme. L’État se retrouvant à délivrer seul les autorisations d’occupation des sols et en particulier les permis de construire, avant même la DAC, permettant d’accélérer l’implantation de Cigéo. Une implantation d’installation nucléaire de base pourrait donc débuter sans attendre la modification ou la révision du plan local d’urbanisme.

Cette fois, l’Andra envisage clairement de limiter les retards que certains problèmes techniques et quelque récalcitrante opposition auront engendrés, ne voulant pas que son chantier soit moqué comme celui de l’EPR.

(source : Andra)

Mais aussi car l’avertissement de l’ASN est clair. Après avoir multiplier les alertes, le gendarme du nucléaire rappelle l’urgence de prendre des décisions :

Des décisions seront nécessaires, à court terme [dans les cinq prochaines années, ndlr], afin que des filières de gestion sûres soient disponibles pour tous les types de déchets radioactifs dans les 15 à 20 ans à venir. […] A défaut de décision, aucune filière de gestion ne serait opérationnelle dans les 20 ans qui viennent [et] les besoins capacitaires de stockage des déchets ne seront donc pas assurés.

Tout dépend maintenant de l’instruction de la DUP par les services administratifs et par la ministre de la Transition écologique, sous pression d’une décision juridique mais également hautement politique. L’Andra (et les gouvernements successifs) s’estime toute proche de son objectif final. Ce qui n’était pas gagné. D’ailleurs, Cigéo aurait-il dû voir le jour à Bure ?

Si géothermie, Cigéo gisait ?

Certes, il n’existe pas de bon site géologique, étanche à souhait. Seulement les lois sont les lois : en cas d’existence d’un potentiel d’exploitation d’une ressource naturelle énergétique renouvelable éventuellement exploitable, géothermie incluse, les règles fondamentales de l’ASN prévoient l’interruption du projet de ce genre. Cette mesure vise à éviter aussi que cette ressource ne soit exploitée par des générations futures, occasionnant des forages en zone dangereuse.

Justement, attestées dès les années 1970 à la suite des travaux du Bureau des Ressources Géologiques et Minières (BRGM ; études menées en 1976-1983 sur demande des gouvernements, mais dont les réalisations seront suspendues en 1982), l’existence de ressources géothermiques sont rappelées par André Mourot, géophysicien indépendant. Sur cette base, une prospection géothermique existe d’ailleurs en cette zone depuis les années 1980.

Y a-t-il eu violation délibérée de la fameuse règle fondamentale de sûreté ci-dessus évoquée, précisant que les « sites retenus ne devront pas présenter d’intérêt particulier [du] point de vue [de la géothermie] ? » L’Andra avait pourtant bel et bien omis cette information dans ses premiers documents de travail, avant que de prétendre l’eau trop salée pour une exploitation, puis de conclure à un gradient géothermique anormalement bas, et enfin d’avancer que la porosité faible rendait la source inexploitable.

Certes, nous savons les Commission Locale d’Information peu efficientes, mais en octobre 2013 une étude réalisée à la demande du CLIS de Bure montre une géothermie économiquement exploitable sous Bure, sans s’avancer sur sa pertinence économique, mais dont ‘l’enfouissement des déchets radioactifs empêcherait l’accès’ a posteriori.

Si l’aspect de rentabilité économique n’est pas tranché, l’Andra admettra finalement bon gré mal gré l’existence d’une ressource géothermique mais niera dans le même temps son ‘caractère exceptionnel’. Le projet Cigéo se poursuivra donc en s’appuyant sur cette ‘légère’ modification réglementaire.

Ironie du sort, l’énergie géothermique provient justement à 90% de la désintégration radioactive (naturelle cette fois) de l’uranium, du thorium et du potassium. En attendant, l’étouffement du potentiel géothermique de Bure aura été permis par le refus de l’Andra à faire des sondes par forages et suffisamment profondes. Cette recherche et l’exploitation du potentiel géothermique de Bure et de ses environs seront donc compromises, autant que cette ressource pourrait compromette à son tour l’étanchéité du stockage au gré d’une remontée possible dans une petite centaine d’années.

L’histoire sans fin

La poursuite de l’exploitation de la filière nucléaire n’est plus possible sans l’élimination de ses déchets, radionucléides dont la durée d’activité s’étale entre quelques semaines et quelques centaines de milliers d’années ou davantage.

Cette filière d’élimination des déchets nucléaires, comme chez d’autres pays, n’existe aujourd’hui qu’à l’état de projet. Les seuls centres existants sont des espaces de stockage de surface : outre celui de l’Aube, le premier centre de stockage historique est celui de la Manche à La Hague (CSM), objet de nombreuses polémiques et d’un problème de saturation. La gestion des déchets à haute activité persiste à être le problème d’origine du secteur qui n’aura pas anticipé cette phase inéluctable. Si le cadre législatif et réglementaire de la France concernant la gestion des déchets n’a été développé que des dizaines d’années après le début de la production d’iceux, la Suède, de son côté, avait fait voter dès 1977 une loi interdisant le développement du parc nucléaire national tant que l’industrie nucléaire n’aura pas fait la preuve qu’il existe une solution sûre et définitive pour gérer les déchets à vie longue.

Il est d’autant plus vitale de pérenniser la solution d’élimination des déchets qu’elle sera seule à pouvoir justifier la poursuite d’un programme nucléaire en France. Le cycle vertueux de l’uranium, tant vanté dès l’origine sur la base d’un retraitement des combustibles usés, restant à l’état d’utopie depuis l’abandon du projet Astrid, cette solution est seule à pouvoir garantir la survie du secteur, une fois écartés les problèmes inhérents aux réacteurs que nous nous efforçons de porter à votre connaissance sur ce site. Et justifierait aux yeux des gouvernements successifs de l’imposer à n’importe quel prix.

Si Cigeo est abandonné, compte tenu des saturations actuelles dues à la politique de retraitement qui prévalait, des volumes en jeu plus ou moins bien répertoriés et de ceux inhérents aux démantèlements futurs, sans doute plus aucun nouveau projet d’exploitation nucléaire ne pourrait-il être envisagé. Pour les convaincus par la poursuite du programme nucléaire en France, l’importance de faire advenir ce projet va de soi.

Si ma mémoire ne me fait pas défaut depuis l’avis que l’ai présenté à l’EESC en février 2004, la Suède a élaboré un stockage pour ses déchets dans un laboratoire creusé dans le granit.

Par ailleurs un excellent documentaire britannique de 2018 « Les forces de la terre » expliquait qu’il se produit naturellement sous nos pieds, chaque heure, l’équivalent de 4.000 explosions nucléaires type Hiroshima. Il parait même que c’est ce qui a conservé la température de la terre à un niveau qui a permis le développement de la vie (joke).

Le 7 novembre était l’anniversaire de la naissance de Marie Curie et de Lise Meitner, deux scientifiques qui ont exploré des domaines de la physique.

Entre le risque de l’enfouissement à Bure et celui de mourir du réchauffement climatique, lequel présente pour les générations futures le meilleur rapport bénéfice risque ?

Si le principe de précaution avait existé on n’aurait jamais construit de centrales nucléaires… Que nos politiques prennent courageusement des risques est ce que l’on attend d’eux, mais sommes nous encore capables de prendre des risques aujourd’hui ? Question philosophique…

Correction partie de texte manquant …. deux scientifiques qui ont exploré des domaines de la physique dont les retombées civiles et militaires ont marqué et servi la deuxième moitié du 20ème siècle….