A chacun Sa poubelle nationale

La France reste toujours sans solution de stockage définitif de ses déchets nucléaires les plus dangereux. La problématique est d’ailleurs tellement partagée par tous les pays nucléarisés que chacun teste ses propres projets, sans guère de considération pour les expériences tentées ailleurs, fussent-elles infructueuses. En matière de nucléaire, tous pensent faire mieux qu’autrui et espèrent profiter d’une solution pérennisée pour la valoriser à terme à l’export.

(source : quel chemin prendre ?)

Le problème des déchets nucléaires est tel qu’un rapport dédié lui est dorénavant consacré par des analystes indépendants. De quoi rendre visible les différents projets portés un peu partout dans le monde. Et apporter des premiers éléments de comparaison concernant les modes de gestion préconisés.

// En Bref //

• Aucun projet pour les déchets HA n’est en phase d’exploitation

• Des critiques se sont révélées fondées

• Certains sites doivent faire valoir des améliorations

• Les dizaines d’années n’ont toujours pas suffi à relever le défi de la solution d’enfouissement

• Le problème cédé aux générations futures reste entier

// En Bref //

La question des déchets radioactifs n’est pas une question mineure. Depuis toutes ces décennies de fonctionnement des réacteurs, soumis aux aléas de l’histoire et exposés aux catastrophes naturelles potentielles, la saturation des zones de stockage provisoires majore les risques de prolifération nucléaire, d’exposition à la radiotoxicité. Les déchets radioactifs s’accumulent et une gestion appropriée est attendue urgemment, du point de vue environnemental au sanitaire, en passant par un aspect financier qui ne peut être occulté.

Le procédé communément retenu pour les déchets hautement radioactifs (HA, soit les combustibles usés des réacteurs nucléaires) consiste à leur faire subir un procédé de vitrification, ce verre étant ensuite stocké à l’intérieur de récipients en acier inoxydable, conservés eux-mêmes dans une piscine visant à les refroidir avant leur transfert dans le lieu final de stockage, cette ultime étape variant d’un pays à l’autre.

Mais la comparaison n’en reste pas moins rendue difficile. D’abord car les déchets HA ne sont pas les mêmes pour tous. Par exemple, la France est un des seuls pays à pratiquer une phase de retraitement du combustible irradié (Allemagne, Belgique, Suède ou Royaume-Uni ont arrêté petit à petit), une solution finale du ‘cycle’ vertueux qui justifierait et confirmerait la pertinence du choix politique initial de ce mode de production d’énergie électrique, mais qui perd en crédibilité avec le temps. En effet, comme défini à l’article L542-1-1 du code de l’environnement, cet uranium de retraitement (URT) permet de servir de nouveau pour partie dans les réacteurs (notons que depuis 2013, EDF a suspendu ce recyclage et 30 000 tonnes d’URT est entreposé sur le site du Tricastin). Aussi, les déchets ultimes doivent alors être distingués des matières revalorisables, ce qui impacte comme nous l’avons vu, la bonne tenue de l’inventaire des déchets radioactifs et le mode de stockage dédié, au-delà du simple débat sémantique.

En France, la gestion se complexifie dernièrement à mesure de la saturation des zones de stockage, entendu que les capacités et les modes varient selon les types de déchets (classés pour mémoire selon leur intensité d’activité radioactive, leur durée de vie, leur origine, leur dégagement thermique).

Quant à la grande majorité des pays nucléarisés (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Corée du Sud, Suède…), elle a fait le choix d’enfermer leurs barres de combustible usé dans des installations de surface ou subsurface, en attendant les conclusions de leurs tests, un séjour dans les piscines à proximité des zones de production étant également indispensable pour faire diminuer en amont suffisamment leur chaleur et un peu de leur radioactivité pendant quelques années.

Devant cette problématique de long terme, tous les pays nucléarisés persévèrent dans leur recherche de gestion : l’espoir d’une solution pérenne et sécurisée laisserait augurer des lendemains nucléaires enchantés et sans contrainte pour la filière.

Finlande en tête au dernier virage ?

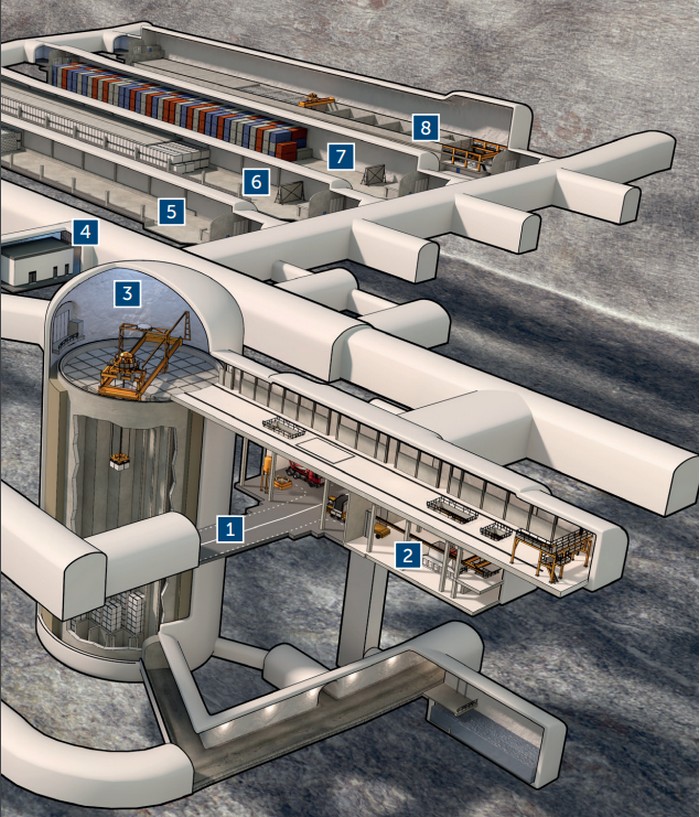

C’est au début des années 2000 que les Finlandais se sont lancés dans le percement d’Onkalo, un site qui permettra d’enfouir des déchets par 450 mètres de fond. Mais, si l’idée principale reste identique de tenir éloignés de la surface et de la biosphère la radioactivité et la radiotoxicité associée, à la différence du projet Cigéo prévu dans l’argile, le site se trouve dans une zone géologique granitique.

Cette solution de gestion des déchets ultimes est actuellement qualifiée de ‘la plus avancée au monde’. C’est qu’il y a aussi urgence par là-bas : le niveau de saturation de la capacité d’entreposage des combustibles usés atteint déjà 93 % en ce pays.

Autorisée dès 2015, les travaux de construction ont débuté en 2019 pour en édifier un labyrinthe de 200 tunnels. Une solution que quatre barrières de confinement doivent finir de rassurer en prévision d’une durée de 100 000 ans : acier, cuivre, argile et granite, donc. Mais comment prouver la tenue de couches géologiques sur une durée aussi importante, dans cette région de glaciers ? Voilà l’absence de preuve auxquels se heurtent les ingénieurs de toutes les nations concernées.

(source : Reuters)

Onkalo est littéralement une ‘cave’ en finnois. Cette cavité se trouve à proximité de la ville d’Eurajoki, jamais vraiment opposée au projet (la ville est proche d’Olkiluoto, site qui ne vous est pas inconnu). Il faut dire que les habitants vivent déjà à côté de 3 des 5 centrales du pays, qu’une partie des 9400 habitants (20% de la population active) travaille sur les sites nucléaires enfin que les négociations financières auront fini de convaincre les éventuels récalcitrants (stade de hockey, maison de retraite… ont été bâtis grâce à 20 millions de taxe annuelle).

Comme dans les autres pays nucléarisés, Onkalo n’en reste pas moins pour l’instant un projet de recherche avant que d’en devenir un tunnel en spirale de cinq kilomètres.

(source : Wikipédia )

Le projet final est bien engagé mais n’est toujours pas validé car d’importantes interrogations subsistent à l’issue d’études : la roche fracturée ne fait pas l’unanimité et les fractures existantes pourraient permettre à l’eau de s’infiltrer, un perspective cryoclastique envisageable en cette région et jamais rassurante, et les futs de cuivre pourraient s’en trouver corrodés d’autant plus rapidement (certains scientifiques auraient préféré l’usage du bronze).

(Into Eternity, 2010, de Michael Madsen, 75 minutes)

Cette plongée documentaire au cœur du projet finlandais vous aura donné à voir le dépôt final de déchets nucléaires que le monde attend de voir certifié. Un projet similaire est en cours en Suède (voir infra), tandis que Posiva, l’entreprise privée exploitante, s’ingénie à vendre déjà son modèle et expertise en Grande-Bretagne, en Chine, en Suisse, en République tchèque.

Le modèle suédois à l’épreuve

Pareillement, le projet aura occupé les ingénieurs depuis plusieurs décennies. Également très avancé, il n’en sera pas moins stoppé dès 2018 par la Cour environnementale suédoise. En cause ? De mauvaises projections et un site mal choisi. Après ces dernières tergiversations, le gouvernement suédois aura finalement donné son accord.

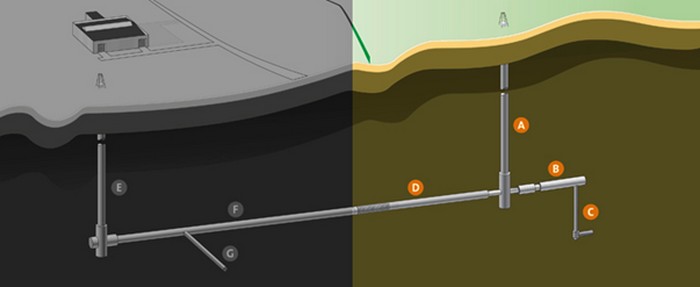

Cet enfouissement de 500 mètres dans le granite était prévu sous la mer Baltique. En 1988, la Suède est alors un des premiers pays au monde à faire le choix d’un stockage définitif des déchets radioactifs « à vie courte ». Depuis, la capacité du projet aura doublé pour prétendre accueillir plus de 6 000 tonnes de déchets radioactifs annuellement. Le site d’Östhammar, sis à une centaine de kilomètres au nord de Stockholm, à toute proximité de la centrale nucléaire de Forsmark, aura été formalisé après quarante ans de recherche.

Techniquement, il s’agit d’encapsuler les déchets dans du cuivre, capsules elles-mêmes noyées dans des alvéoles sises dans la bentonite (la bentonite est une argile à forte capacité d’absorption, cela supposant une capacité à amortir les éventuels mouvements de la roche et de réduire les risques d’infiltrations d’eau, jouant le rôle théorique de deuxième barrière de confinement).

(source : SKB)

L’épaisseur de cuivre a été fixée selon des considérations économiques, les cinq centimètres requis étant jugés acceptable après avoir testé la fuite radioactive sous différents protocoles expérimentaux. Mais rien ne permet pourtant de projeter l’usure dans le temps de ce métal dans des conditions réelles. D’ailleurs, des recherches indépendantes ont démontré que des fuites, par la faute de la corrosion avancée du cuivre, pouvaient intervenir dès 100 ans. Sans que l’origine exacte du phénomène accéléré ne soit décelée exactement.

Finalement, là-bas aussi, pour toute assurance face aux incertitudes liées au risque de corrosion du cuivre, d’une barrière de bentonite plus ou moins protectrice, voire à la défaillance humaine, il est question de réversibilité ultime. Mais voilà, comme en écho des avis multiples (dont celui de l’Autorité environnementale en France), la justice saisie aura en 2018 rejeté la proposition de l’exploitant, estimant qu’il demeurait trop d’aléas d’un point de vue scientifique, obligeant l’exploitant à réviser le projet et rehausser ses exigences de sûreté pour les seuls déchets à vie courte, de faible et moyenne activité (FA-VC et MA-VC).

Comme en Finlande et en France, dans le même moment de ces contretemps, il y a urgence : le niveau de saturation de la capacité d’entreposage des combustibles usés atteint déjà près de 80 % et le manque d’espace de stockage dans un avenir proche pourrait obliger le régulateur suédois à mettre à l’arrêt des centrales.

La première puissance mondiale à la traîne

Les investigations géographiques datent de longtemps pour trouver le site rare, puisque dès 1957, la National Academy of Sciences a conclu que le stockage dans une formation géologique était le moyen le plus sûr d’isoler les déchets nucléaires. Une dizaine de sites sont à l’étude depuis les années 1980, dont celui de Yucca Moutain (Nevada) sur lequel nous allons revenir.

Au sud-est du Nouveau-Mexique, des déchets de haute activité (issus uniquement du programme nucléaire militaire) sont également stockés depuis 1999 dans une couche de sel, par 600 mètres de fond. Il s’agit de l’installation pilote d’isolation des déchets, nommée Waste Isolation Pilot Project (WIPP, en fonctionnement depuis 1991). Militaire, cette expérience n’en reste pas d’intérêt dans la perspective de la gestion des déchets issus du programme civil, identiques en tous points. A ce titre, WIPP reste l’unique site mondial de stockage de déchets HA ayant été mis en service.

Seulement, quinze ans à peine après l’ouverture du centre géré en partenariat avec Orano (ex-Areva), de gros rejets radioactifs sont décelés faisant suite à un incendie. A l’origine, un colis endommagé, une élévation subséquente de température, mixée à la présence d’hydrogène libéré, occasionnant un feu souterrain porté à 1500°C. Cet incendie provoque en avril 2014 l’irradiation de 22 ouvriers, le dégagement de radioactivité par les cheminées d’aération (qui seront finalement arrêtées durant trois années) et l’arrêt de l’exploitation. L’extraction des déchets est rendue impossible par les hautes températures et la présence d’éléments radioactifs. Non récupérables, un scellement est finalement programmé, bouchon dont la tenue est promise pour plusieurs milliers d’années.

Malgré une probabilité initiale d’un accident calculée à un tous les 200 000 ans, WIPP n’aura pas été probant : effondrements de galeries, dysfonctionnements techniques (système de prévention défaillant, alarmes non opérationnelles…), caractéristiques des déchets pas clairement définis, propriétés de la couche hôte variantes (perméabilité de la roche…), absence de certains tests d’analyses sismiques…

(des camions sous bonne escorte / source : Wikipédia)

Il s’agit de ne pas laisser un pays ayant près de cent réacteurs sans une solution de long terme pour ses déchets radioactifs.

A grand pays, gros projet démesuré. Aussi, dès 1978, les Etats-Unis avaient décidé de créer le plus grand site d’enfouissement de déchets nucléaires à vie longue (10 000 ans a minima) sur la zone de Yucca Mountain, en pleine zone désertique du Nevada (à une centaine de kilomètres de Las Vegas), sous 300 mètres. Cette solution engageait des travaux pharaoniques, des rotations de camions innombrables, la confection d’un immense échangeur autoroutier urbain.

Attendu opérationnel à partir de 1998, un début d’exploitation est projeté pour 2017. Mais en avril 2011, après des dizaines de milliards d’investissement, un tunnel long de 8 kilomètres et plusieurs immenses salles souterraines creusées, l’administration Obama rejette pour cause d’instabilité géologique le stockage de déchets radioactifs à Yucca Mountain. Forte de l’instabilité trumpienne, l’administration inclut 120 millions de dollars pour relancer les études en février 2018. Mais toujours pas d’exploitation en cours.

Près de 90 000 tonnes de combustibles usés, réparties en 75 réacteurs en fonctionnement ou à l’arrêt dans 33 états, n’ont toujours pas de solution d’entreposage. Et 2 000 tonnes s’ajoutent à cet inventaire chaque année. Yucca Mountain stoppé, les Etats-Unis doivent envisager un autre emplacement ou une technologie différente. En attendant, le gouvernement fédéral verse près de 9 milliards de dollars aux exploitants de réacteurs pour payer le stockage temporaire abritant les déchets. Ces coûts représentent 30 à 50 milliards de dollars au total.

En marge, pour être quasi complet, un tunnel rempli de déchets radioactifs s’est effondré sur le site militaire de Hanford (Washington) début mai 2017, par la faute d’une fragilisation des bois de soutènement due aux irradiations. Ouvert depuis 1943 de façon provisoire, soixante tonnes de plutonium y ont été stockés et généré des millions de mètres cubes de déchets liquides radioactifs, sous-produits de l’extraction du plutonium.

Après avoir cessé tout projet de retraitement qu’Orano appelait de ses vœux à voir exaucés, les États-Unis ont opté depuis 1986 pour l’entreposage à sec et en l’état des combustibles irradiés, stockés dans des cylindres métalliques stockés à leur tour dans des sarcophages de béton. Il apparait que les cuves d’aciers entourées de béton sont rapidement détériorées par la corrosivité des déchets. Depuis, la confection de cuves à double coque ne semble pas avoir réglé ce problème de corrosion (des fuites ont été prouvées dès 2012).

La durabilité des matériaux n’est donc actuellement pas assurée (que ce soit avec l’acier, la fonte, des matériaux nobles…). Installés dans des tunnels montagneux, aucune garantie d’étanchéité aux eaux d’infiltration ne saurait être assurée, surtout pour de telles temporalités.

Une installation de stockage provisoire consolidée (CISF) est prévue au Texas pour accueillir 40 000 tonnes de combustibles irradiés HA en surface. Localisée à toute proximité d’une zone aquifère, source d’irrigation et d’eau potable de huit États, ce projet n’est pas sans provoquer des controverses.

Les Allemands n’en sont pas encore sortis

Si la sortie du nucléaire est confirmée pour 2022, les démantèlements à venir et surtout la gestion des déchets restent des sujets d’importance pour les décennies futures (28 000 mètres cubes hautement radioactifs, notamment).

La première solution s’est avérée un fiasco : la mine de sel de Asse (nord-ouest) a accueilli 126 000 barils (faiblement et moyennement radioactifs) qu’il faut aujourd’hui évacuer dans l’urgence, testant en situation réelle la réversibilité partout avancée comme assurance ultime de la gestion des risques.

À la fin des années 1970, le site paraissait pourtant propice. D’abord en raison de sa faible densité de population, en cette proche frontière est-allemande. Ensuite car, en ces 700 mètres de profondeur, les couches géologiques renfermant le gisement de sel d’Asse n’avaient pas bougé depuis des millions d’années et les infiltrations d’eau y étaient absentes, augurant une stabilité scientifiquement avancée de centaines de milliers d’années, de quoi satisfaire à la lente décroissance de la radioactivité.

Mais, contre toute attente de la part des experts, un accident conséquent sera déploré là-bas aussi, occasionnant des contaminations radioactives. L’étanchéité aura été défectueuse, des fissures occasionnant des infiltrations d’eau (de l’ordre de 12 000 litres d’eau salée par jour), détectées dès 1988. Les nappes phréatiques menacées, le gouvernement central aura arrêté définitivement l’activité en 2007. A la clé tout de même, un nombre de leucémies et de cancers de la thyroïde anormalement élevés, sans qu’un lien de causalité n’ait pu être apporté…

Un temps envisagé, la solution de coffrage en béton du site sera abandonnée, l’extraction programmée pour une zone de stockage temporaire à Konrad, pour un coût total avoisinant les 10 milliards d’euros à partir de 2033.

Prospectée depuis 1977 pour y enfouir les déchets de haute activité mais interrompu par une nouvelle loi, l’ancienne mine de fer de Konrad était promise pour accueillir dès 2022 300 000 mètres cubes de déchets radioactifs.

La décontamination et le ‘désenfouissement’ (l’hypothétique récupérabilité, avant l’éventuelle réversibilité finale) du site d’Asse, qualifié auparavant de ‘site modèle’, se révèlera être une vaste opération scrutée par de nombreux pays, par la France en particulier.

L’Allemagne, depuis une loi de 2005, semble vouloir privilégier le développement de l’entreposage direct à sec, collines comprises, en plus des piscines. Le gouvernement n’en cesse pas moins les prospectives actives et optimistes pour une solution de stockage définitif pour les déchets nucléaires en profondeur d’ici 2031 et la mettre en service en 2050.

Certains espèrent que la confusion entre vitesse et précipitation sera évitée : des contraintes risqueraient d’alléger les cahiers des charges et d’aucuns redoutent un retour à la solution de Gorleben, faute de mieux et malgré les risques connus.

Une histoire pas plus belge qu’une autre

Entre 1960 et 1982, la Belgique aura également géré la question des déchets par-dessus le bastingage : 30.000 tonnes auront été déversées dans l’Atlantique Nord lors de 15 opérations différentes.

Le projet actuel présente de fortes similitudes avec celui de Cigéo : un enfouissement dans une couche d’argile à une profondeur moindre de 225 mètres. Leur laboratoire (HADES) a été lancé dès 1980, sous la direction de l’Ondraf (l’Andra belge). Y sont attendus des colis de catégorie B et C, soit près de 90 000 mètres cubes au total (comprenant donc des combustibles usés, selon la directive européenne de 2011).

(source : Hades)

Depuis 1975, les déchets les plus dangereux s’accumulent dans les centrales en attendant une solution définitive. Les piscines de refroidissement arrivent bientôt à saturation, ce qui ne demeure pas original. À la centrale de Doel, les barres de combustibles usés sont stockées dans des grands conteneurs, en entreposage à sec.

En Belgique, les combustibles usés (déchets C) ne sont pas encore considérés légalement comme des déchets, une partie pouvant potentiellement être retraitée (« recyclée »), comme en France, malgré l’interdiction édictée dès 1993…

Le stockage géologique profond belge correspondrait à des galeries en béton édifiées en profondeur, le site étant scellé à la fin de son exploitation. Un seul endroit a en fait été étudié depuis 40 ans : l’argile de Boom (Campine). Les critiques font valoir la faible épaisseur pour prétendre protéger durablement une nappe aquifère.

En 2011, L’Agence fédérale de contrôle du nucléaire avait déjà pointé cette faiblesse dans l’étude de cette couche géologique. Enfin, la localisation a été remise en cause, au regard des captages d’eau potable dans cette importante zone aquifère.

D’autres couches d’argile en Belgique sont envisagées mais rien n’est encore suffisamment démontré. En Belgique, la mise en service du centre de stockage final de Dessel est retardée quant à lui depuis 2016.

Des tests en nombre pléthorique

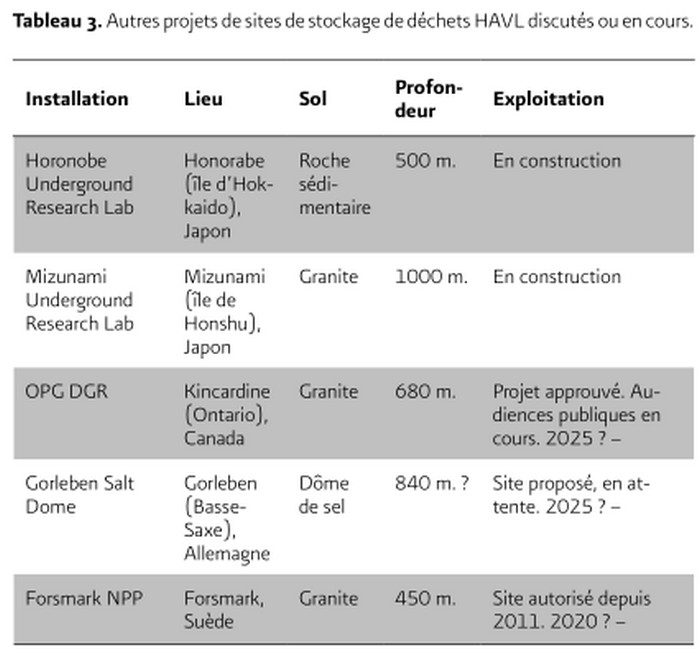

Ailleurs, l’état d’avancement des projets de stockage définitif ou géologique profond varie considérablement. Une quinzaine de pays étudie ces perspectives, sans guère de site définitif, ni plus de conclusion définitive.

La Bulgarie recherche toujours un site, la Suisse hésite entre l’argile ou le granite (le processus de prospection a débuté en 1972, largement contrarié par des décisions juridiques et des oppositions citoyennes), le Canada élabore un projet dans le granite d’Ontario (sa réalisation à Pinawa est envisagée au mieux pour 2023, une mise en fonction étant programmée vers 2045 pour abriter 1 million de mètres cubes à 600 mètres de profondeur pendant 500 ans) que les associations environnementales contestent à cause des risques d’infiltration.

Au Royaume-Uni, le projet d’un stockage situé à proximité de son site de démantèlement et de retraitement de Sellafield a été abandonné, la Russie aurait lancé le sien en 2017, tout en optant pour un recyclage, mais le choix semble se porter récemment sur le laboratoire souterrain en Sibérie.

Au Japon, la planification du site n’a pas été facilité, surtout depuis la catastrophe de Fukushima. Le Centre de recherche souterrain Horonobe mène des recherches sur les méthodes d’élimination des déchets radioactifs de haute activité, projetant une finalisation en 2035.

Le réacteur de Krško devait s’arrêter en 2023 mais une prolongation de vingt ans a été décidée. Ce qui arrange bien la gestion des déchets qui s’avérait compliquée car la gestion de la centrale y est particulière : elle partagée entre la Croatie et la Slovénie, ce qui suppose une cogestion également à termes concernant le stockage des déchets, dans cette région à fort risque sismique.

Enfin, la Chine, pays en cours de nucléarisation accélérée, travaille depuis 1986 sur un laboratoire test, une construction étant souhaitée en 2040.

La question des déchets n’est donc pas réglée et ces projets nationaux mettent en lumière l’incapacité internationale à trouver une solution permanente pour stocker leur combustible usé.

Sans doute chacune des agences en charge de la gestion des déchets à haute activité devra réviser ses exigences en matière de sûreté sur le très long terme. Une récente étude sur le conditionnement des déchets nucléaires en grande profondeur émet en effet des doutes et interroge sur les garanties de sûreté du stockage des rebuts dans les modèles actuels. Certains paramètres de taille ne seraient pas suffisamment pris en compte, non plus que l’accélération de la corrosion de l’acier, la dégradation du verre et le risque de libération des éléments radioactifs. Les interactions entre certains composés utilisés (verre, céramique) pour stocker les déchets HA pourraient accélérer leur dégradation “de façon significative”, les ingénieurs étant dans l’impossibilité de modéliser ou tester correctement sur d’aussi longues années. Aussi, l’acier inoxydable ne serait pas si inerte qu’attendu.

Dans des conditions de stockage simulées, la corrosion pourrait être considérablement accélérée aux interfaces de différents matériaux de barrière, ce qui n’a pas été pris en compte dans les modèles actuels d’évaluation de la sûreté et des performances. Une corrosion localisée sévère a été trouvée aux interfaces entre l’acier inoxydable et un verre de déchet nucléaire modèle et entre l’acier inoxydable et une forme de déchet céramique. La corrosion accélérée peut être attribuée aux changements de la chimie de la solution et de l’acidité / alcalinité locale dans un espace confiné, qui modifient considérablement la corrosion des matériaux sous forme de déchets et des cartouches métalliques. La corrosion qui est accélérée par l’interaction d’interface entre des matériaux dissemblables pourrait avoir un impact profond sur la durée de vie des colis de déchets nucléaires, qui, par conséquent, devrait être soigneusement prise en compte lors de l’évaluation des performances des formes de déchets et de leurs colis.

Tout semble encore flou et enclin à un large pari sur l’avenir.

Un défi mondial toujours pas relevé

L’industrie nucléaire est vieille de 70 ans. Pourtant, aucun pays n’a encore trouvé de solution pour gérer les déchets qui devaient immanquablement être produits au sortir des réacteurs. Fort de l’exemple du réacteur nucléaire naturel découvert sur le site minier d’Oklo près de Franceville (Haut-Ogooué, Gabon), site présentant des symptômes de réaction de fission nucléaire en chaîne auto-entretenue ayant eu lieu il y a près de 2 milliards d’années, l’idée de créer des lieux de stockage artificiels en couche géologique profonde a prévalu : le site n’a pas été accidenté depuis, n’a occasionné l’intérêt de quiconque jusqu’alors. Bref, cette expérience in vivo prouverait à elle seule l’excellence de la solution d’enfouissement.

Depuis 1969 et le premier colloque international organisé sur la question de l’enfouissement des déchets radioactifs dans le sous-sol terrestre, aucun pays au monde ne dispose pourtant encore de site de stockage géologique profond en exploitation destiné au combustible usé, a minima de toute autre réponse satisfaisante et sécurisée sur d’aussi longues années. Et si des sites d’enfouissement sont bel et bien déjà en exploitation à travers le monde, aucun d’eux ne stocke des déchets de haute activité.

Sur les 21 pays de l’OCDE qui ont ou ont eu des réacteurs nucléaires en fonctionnement, tous ont pourtant choisi cette voie. Cette préférence internationale pour le stockage géologique profond ne démontre en tout cas aucune disponibilité pour encore quelques décennies. Certes, le projet en Finlande est le plus avancé mais n’est pas encore en activité (il pourrait l’être d’ici cinq ans).

Outre l’aspect technique, dans la plupart des pays, des sommes nécessaires à la gestion de déchets doivent être provisionnées. Les fonds mis de côté en Suède ne couvrent pour l’instant que les deux tiers des coûts estimés, ils en couvrent moins de la moitié au Royaume-Uni et moins d’un tiers en Suisse, selon les experts. Une sécurisation du financement est ‘perfectible’ en France également selon la Cour des Comptes.

La gestion et le stockage des déchets, tout comme le démantèlement des réacteurs, constitue une étape décisive du secteur nucléaire pour convenir de sa propension à constituer une source de production électrique pérenne. Faute de projets menés à termes, aucune preuve formelle ne permet de conclure en ce sens. Aussi, le principe de l’enfouissement reste éminemment questionnable, la réversibilité des projets n’étant pas assurée sur d’aussi longues périodes en dehors des modélisations numériques et les exemples expérimentaux passés en la matière ne rassurent pas en cas de situation accidentelle.

Les contraintes techniques, humaines et culturelles sont telles que rien ne peut être augurer de manière probante.

Cette incapacité de planification stratégique de la gestion des déchets radioactifs, essentielle pourtant dans le cycle nucléaire, inquiète. Cette impossibilité d’arbitrer encore sur un projet d’envergure et pérenne qui puisse accueillir en toute sûreté les déchets nucléaires les plus dangereux sur de si longues périodes interroge.

Les autres solutions avancées, comme l’entreposage en surface, la séparation / transmutation ou encore le stockage en forage, ne sont pas plus mâtures et opérationnelles, faute d’avoir été fait l’objet d’études en France d’ailleurs, malgré la législation. Cette première est défendue par Bernard Laponche : les avantages résideraient en un « entreposage pérenne de subsurface, ni définitif, ni intermédiaire, qui serait accessible, réversible, protégé des agressions, pendant 100, 200, 300 ans. […Le temps nécessaire pour] mettre les moyens pour continuer de chercher une solution à ce problème inextricable ». Comble de l’ironie, Orano (ex-Areva), qui promeut le retraitement et le tout piscine en France, est pourtant l’un des leaders du stockage de surface aux États-Unis, via ses conteneurs horizontaux répondant selon eux aux « plus haut niveau de sécurité ».

En attendant, le stockage temporaire (en piscine, à sec en surface ou en subsurface) souffre d’un problème de saturation. Bref, ça urge. Les critères de soutenabilité exigés par l’Union Européenne, dont celui de ne pas causer de préjudice, ne sont pas clairement et totalement démontrés : cela explique l’hésitation à classer le secteur nucléaire dans la taxonomie verte, sur fond d’affrontements politiques.

Aussi courte que puisse être la vie de chacun d’entre nous, nous sommes nécessairement ‘plus grands que nous-mêmes’ : les produits que nous fabriquons, les effets que nous déclenchons sont si durables que nous ne serons pas les seuls à y être confrontés. (Gunther Anders)