Un Accident, ça donne envie de Faire PPI

Les gouvernements n’ont pas attendu de savoir possible un accident nucléaire sur notre territoire pour en prévenir les réactions, à coups de procédures et de modalités pour en diminuer les conséquences potentielles. Au premier rang desquelles celles impactant directement les populations. C’est dans cet objectif de protection des riverains des centrales nucléaires qu’ont été élaborés les PPI. Les ? Ben lisez l’article, vous qui habitez près d’une centrale nucléaire, mais vous aussi qui vous trouvez à plus de 100 km.

(source : ville de St-Quentin-Fallavier)

La France est-elle capable de faire face à un accident nucléaire de l’ampleur de celle de Tchernobyl ou de Fukushima ? Si tant est qu’il soit possible de dire ce que serait la réussite d’une telle gestion de crise… Comme l’AIEA avant nous (chiffrant une catastrophe à plusieurs centaines de milliards), nous avons cerné le coût financier d’une catastrophe nucléaire. Mais il n’est pas seulement question financière.

En cas d’accident nucléaire, des matières radioactives sont susceptibles de porter atteinte à la population et à l’environnement, comme l’indique fort justement l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

Petite revue des planifications, de leur pertinence en quelques volets spécifiques (PPICLI).

// En Bref //

• Un accident nucléaire est de l’ordre du possible

• De nombreuses instances et de multiples procédures sont prévues pour y faire face

• Les alertes ne semblent pas des plus efficientes

• Une équipe spécialisée est supposée intervenir rapidement en toutes circonstances

• Les exercices ne concernent qu’une partie infime de la population, les informations sont parfois parcellaires voire obsolètes

• Il faudrait considérer des facteurs multirisques et impliquer plus exhaustivement les habitants

• La gestion post-accidentelle est privilégiée à long terme pour apprendre à vivre en territoire contaminé

// En Bref //

Pourquoi donc se préparer à un accident ?

La notion de risque est un construit social. Du fait même de considérer que ce risque probabiliste est maitrisé, qu’il est l’objet de nombreuses études et anticipations, et encore que la prise en charge politique pourrait elle-même être sujet à discussion… Grossièrement, c’est un genre d’objectivation, rassurante puisque l’accident est maintenant officiellement possible. Objectivation d’autant plus indispensable pour ce qui concerne le nucléaire qu’un tel accident est le seul qui ne soit véritablement visible, odorant… à la différence par exemple d’un incendie ou d’une inondation.

Cette anticipation s’imposant, il convient alors à tout décideur, gouvernement, de circonscrire ce risque dans des mesures et des procédures strictes qui laissent à penser que tout est envisagé. Et donc maitrisable. L’accident devient un « évènement bien répertorié, pour lequel on dispose de procédures bien définies, qui concerne un nombre limité d’acteurs intervenant dans une structure d’autorité simple, clairement définie ». Un accident on ne peut plus classique apparemment, forcément adéquatement géré puisqu’il est répertorié et les procédures bien détaillées.

Si le nucléaire était sûr à 100%, alors il n’aurait pas besoin de faire des exercices de crise

Les idées sur la question ont évolué. Il est carrément affirmé maintenant que nous vivons dans une phase pré-accidentelle. Et le gouvernement de se trouver dans la position délicate de confirmer que le nucléaire est sûr et dans le même temps de prévoir l’impossibilité d’une catastrophe… Schizophrénique. En 1974, lorsque le gouvernement français décide d’électronucléariser massivement la France, le dossier de l’énergie nucléaire se fondait sur quelques principes simples : les accidents nucléaires graves ne sont pas possibles, la technologie est maitrisée, les effets biologiques des rayonnements sont négligeables. Cela a évolué, même si les prémisses de toute gestion accidentelle passent en grande partie avant tout par une gestion technique, qui passe in fine par de savants calculs pointus. Donc tout est maitrisé.

Mais peut-on vraiment se préparer à la crise ? Comment, dans les faits, la France se prépare à n’importe quelle catastrophe nucléaire ? Cela consiste évidemment à l’élaboration de plans d’urgence, la création théorique d’une organisation de crise, la réglementation et les procédures, et enfin le test de l’ensemble de ces dispositifs grâce à des exercices de simulation de crise nucléaire.

Partie intégrante du plan Vigipirate, le plan Piratome est l’une des réponses de l’Etat à la menace nucléaire ou radiologique (prise en charge des contaminés , tenues de protection dédiées, moyens de contrôle et de décontamination externe…). Du sérieux.

Une ‘situation d’urgence radiologique’, une catastrophe nucléaire quoi !, désigne une situation qui découle d’un incident ou d’un accident risquant d’entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique. Il faut donc réagir vite. Un service est au cœur de la construction de cette crise, dominé par les ingénieurs du corps des Mines pour qui l’aléa technique prime et la population affaire abstraite : le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN). Ce dernier est au cœur de la confection du plan déclenché par le préfet en cas d’accident.

Ca planifie à tous les étages

Ne vous inquiétez pas, ça gamberge. Le gouvernement est prêt et précisément coordonné. Pour cela, il s’appuie surtout sur le SGDSN , acteur de référence dans la constitution des exercices de crise, et en charge de préparer chaque année un programme d’exercices nationaux requis dans le plan d’urgence via une circulaire. Il s’agit de s’assurer de protéger les travailleurs, la population et l’environnement des conséquences d’un accident. Ce plan national est à jour depuis 2014.

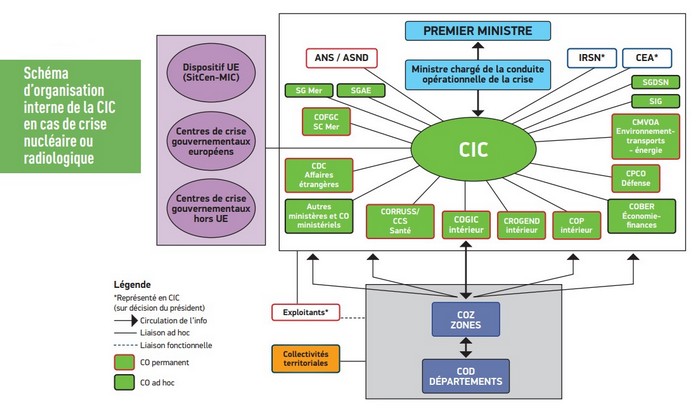

(source : SGDSN)

Au menu : des cellules de crise, des centres de commandement, des cellules opérationnelles, des quartiers généraux… Ca ne rigole pas, c’est plein de galonnés et d’experts renommés. Brèfle, ça analyse les informations qui remontent des hommes sur le terrain, ça évalue les données et les mesures des balises, ça fait appel à des appuis techniques, ça fait des bilans, des pronostics, ça prend des décisions. Une vraie organisation, terriblement cinématographique, comme dans les films à l’amerlocaine.

Au final, fournir une information sûre et transparente aux médias et à la population n’est pas moins important. Il faut pouvoir rassurer objectivement et éviter la panique. Décortiquons les points importants et concernants.

Gérer l’alerte avant le PPI

Il n’existe pas de définition claire de la sûreté nucléaire. Des différences notables se font jour entre celles de l’AIEA et française : cela suppose en général de mettre tout en œuvre pour prévenir un accident ou en limiter les effets. Il en ressort qu’un arbitrage balance toujours entre la protection de la santé et de l’environnement et la protection des intérêts économiques des exploitants.

En cas de catastrophe, c’est bien entendu l’exploitant EDF qui est supposé être le premier au courant en tant que responsable de la sûreté et de la radioprotection de son installation nucléaire de base (INB).

La première réaction de l’exploitant sera d’activer son propre plan d’urgence interne (PUI) qu’il a pris soin de faire évoluer pour répondre le plus efficiemment possible aux contraintes de son site, et d’exercer annuellement afin de former ses équipes pour circonscrire l’accident, le maitriser voire le faire cesser dans les meilleurs délais.

L’exploitant avertira dès que possible le gouvernement (qui coordonnera les actions de secours menées sur le territoire) et le préfet (qui dirigera les opérations de secours dans le cadre du dispositif Orsec en général, du PPI en particulier qui en est une déclinaison directe). Pour en référer selon la gravité, les scénarii (de plusieurs niveaux S1 à S3) étant une succession d’étapes en lien avec la dégradation du réacteur accidenté, qui entraîne des conséquences plus ou moins graves pour la population.

En réponse à cette suite d’événements techniques et de rejets polluants, les acteurs doivent prendre des décisions et les mettre en œuvre en mobilisant le personnel d’astreinte pour la gestion technique des installations, la protection du personnel et le secours aux blessés.

Il n’est malheureusement pas que les accidents sur site à prévoir. D’autres cas de figure existent, tel le renversement d’un véhicule transportant des matières radioactives sur une route.

Gestion au cœur de la centrale

Bon, il faut espérer que cela soit dans de meilleures conditions qu’à Fukushima Daiichi afin de permettre à l’exploitant de mettre en pratique son PUI, visant à protéger son personnel travaillant sur le site et à limiter au maximum les conséquences de l’accident à l’extérieur. Encore faut-il que le personnel soit en nombre suffisant : seuls les agents indispensables à la gestion de l’accident »demeureront, en tant que de besoin, sur le site nucléaire en cas de crise ».

Les internes ont des fiches de conduite, d’ailleurs denses et confuses, et suivent des simulations et des exercices internes pour acquérir des gestes réflexes. Mais lors de la gestion d’un accident nucléaire, qu’en est-il des prestataires toujours en nombre quotidien sur un site ? Quel rôle doivent jouer les intervenants extérieurs dans ce contexte ? Rien n’est prévu pour les sous-traitants, pourtant main d’œuvre importante de toute centrale.

Idéalement, cela se déroule tel quel. Pour viser cet état théorique parfait, de nombreux tests sont effectués chaque année sur les sites nucléaires. L’objectif est de tester le dispositif en cas de ‘situation d’urgence radiologique’ (l’accident en novlangue), afin de vérifier la performance de tous les acteurs, la coordination des équipes. Dans cette perfection faite réel, l’exploitant EDF gère d’ailleurs de main de maitre. Jugez donc.

L’organisation de crise est suffisamment robuste et tout terrain afin qu’en présence d’événement non prédictible, ne rentrant pas dans un schéma préétabli en termes d’aléas et de critères de déclenchement, le site puisse mettre en œuvre l’organisation du PUI en l’adaptant autant que besoin en fonction de l’agression potentielle ou réelle. En somme, EDF est prête à tout, même à l’imprévisible.

Tout cela fait partie du dispositif de sécurité baptisé « Equipe en Situation Extrême » (ESE). Cette organisation d’urgence part de l’hypothèse qu’aucun renfort ne pourra arriver rapidement sur place pour appuyer l’équipe de quart (soit l’effectif minimum présent la nuit et le week-end, soit dix-huit personnes). Les agents d’astreinte, mobilisables en cas d’accident mais qui ne sont pas présents sur le site pourraient ne pas pouvoir rejoindre la centrale devenue inaccessible (inondation, routes effondrées…).

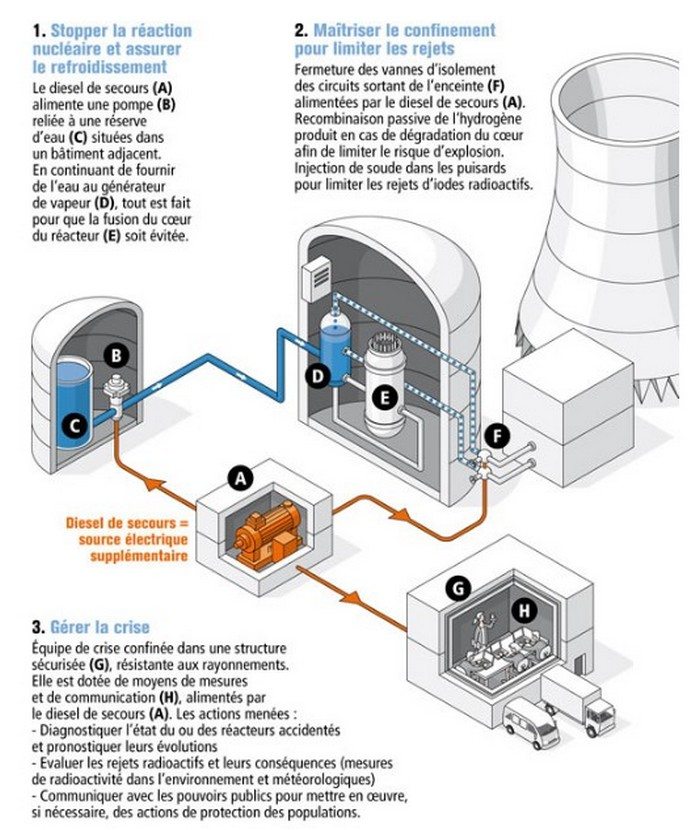

L’exploitant est alors accaparé à suivre ses ‘procédures ultimes’ telles que la sauvegarde du cœur par le refroidissement, la localisation des fuites de l’enceinte, des injections de sécurité et des aspersions dans l’enceinte, la dépressurisations et les filtrations des rejets…

Pourtant, rien n’est simple pour ces dix-huit agents présents, dont onze assurent la conduite de la centrale et sept sont des « agents de terrain ». En cas de sinistre, certains devront assurer la mission qu’auraient dû remplir les ingénieurs d’astreinte qui n’ont pu rallier le site. Tenez, par exemple : le chargé de consignation (le manager des agents de terrain) doit alors assurer la surveillance des installations, donc se retrouve dans l’incapacité d’effectuer les manœuvres électriques auxquelles il est normalement préposé (manipulation de très hauts voltages, de plus de 6000 volts), donc un agent de terrain sera désigné et s’y collera à sa place, sur la base de connaissances toutes théoriques ; idem pour la coordination des secours depuis la centrale en crise, gérée par un agent de terrain à la place du chargé de consignation (devenu surveillant des installations). Ainsi de suite dans ce jeu de chaises musicales. Effet domino garanti.

Et alors ? Alors la plupart des manœuvres risqueraient d’être effectuées par un seul agent. Comme ouvrir la vanne d’un générateur de vapeur afin de contrôler la température du réacteur. Pour information, il n’est pas négligeable de savoir que l’agent de terrain est lourdement équipé de deux clés de sept kilos chacune, d’une rallonge de 50 mètres, d’un système de téléphonie filaire de secours, d’un système d’éclairage, et d’un système de protection des voies respiratoires qui pèse une dizaine de kilos. Conditions physiques optimales nécessaires. De quoi être apte à relever les défis du concours de recrutement des sapeurs-pompiers de Paris. Tout seul, l’agent doit grimper harnaché de la sorte pour pouvoir accéder à la vanne, se mouvoir sur un tuyau d’un mètre de diamètre, actionner le large système de vanne manuellement (circuits aux pressions internes élevées). Cette fois, c’est Fort Boyard.

Pourquoi donc n’est-il pas prévu que les agents de terrain soient deux ? Cela ne serait pas de trop pour éviter qu’un agent n’ait un malaise et annihile les chances de mener à bien sa mission, pour faciliter les manœuvres, assurer la liaison avec la salle de commande…

Les informations nécessaires à la conduite du noyau dur seront relevées manuellement en salle de commande et transmises par téléphone aux instances nationales, ce qui apparaît comme incompatible avec la charge de travail des équipes de conduite et leur mission première de conduite de l’installation accidentée, remarque l’ASN, prise de sérieuses réserves sur la charge de travail de certains acteurs

Et encore part-on du principe que le facteur humain soit négligeable, qu’aucun agent ne perde pied psychologiquement et ne craque.

Devant cet absolutisme de prévision, son canon même, EDF a quand même pris conscience que certains contextes pouvaient mettre en défaut ses PUI. La catastrophe de Fukushima aura quand même électrochoqué les certitudes. Et afin de magnifier la suprématie de son archétypal plan d’urgence, EDF a créé une nouvelle procédure renforcée : c’est le principe du ‘noyau dur’, qui vise à maitriser les fonctions fondamentales de sûreté en toutes circonstances (perte de fluide primaire, coupure totale d’électricité).

(source : IRSN)

Pour cela, entre autres, des équipements diesels indispensables en cas de coupure de courant ont été révisés. Mais toujours pas entreposés dans des bâtiments répondant aux normes sismiques. Aussi, les diesels d’ultime secours DUS souffrent de quelque défaut (dont nous reparlerons). Des bâtiments de sécurité BDS (où sont déportés les équipements de transmission de signaux…) remplaceraient la salle de commande en cas de problème. Ces moyens supplémentaires pour chaque réacteur devaient occasionner 10 milliards d’euros de dépense. Mais pour les seuls réacteurs devant être prolongés au-delà de 40 ans…

Si l’on ne modifie pas matériellement toutes les centrales, heureusement, les procédures de sécurité et les modes d’intervention sont doublés d’une force d’intervention rapide, supposée être capable de faire face en 24 à 48 heures à un accident. Cette ‘taskforce’ est la Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN). Constituée de salariés spécialement formés par exemple aux actions de renforcement des alimentations (point névralgique lors d’un accident car il faut éviter que le cœur du réacteur ne soit plus refroidi, éviter la fusion des combustibles), renforcée de matériels d’apport en électricité (moteurs diesel) et en eau, de moyens terrestre, fluvial et aérien, etc. C’est supposément le GIGN du nucléaire.

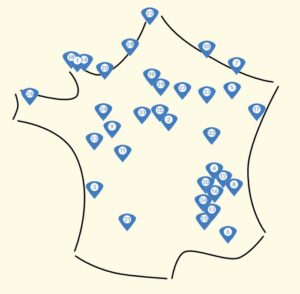

Cette FARN est répartie en quatre sites régionaux (Dampierre, Bugey, Civaux et Paluel), possède une base nationale d’entreposage de matériels (à St Leu d’Esserent, Oise), un état-major en région parisienne et son effectif a été portée à près de six cents personnes. Ces performants doivent acquérir les connaissances des centrales et leurs typicités, afin de prétendre intervenir dans tout contexte. Bon, les ingénieurs japonais ont mis onze jours à rétablir le courant après le séisme… mais la France a les plus redoutables acteurs : La FARN doit pouvoir agir en complète autonomie pendant les premières 72 heures. Elle est même carrément dimensionnée pour pouvoir prendre en charge les missions d’appoint en six réacteurs simultanément. On n’est jamais trop prudents.

Cette équipe spéciale a fait sa première sortie médiatique en octobre 2011. Ce type d’exercice est fréquemment programmé afin de tester les hommes dans les conditions d’intervention, mais pas forcément avec les matériels et vêtements dédiés…

Impressionant, non ? C’est beau comme dans un rêve. Mais alors, comment cette force d’action exemplaire ‘unique au monde’ serait intervenue lors de l’incident du site du Blayais, en décembre 1999, cependant que la route d’accès était submergée, l’héliportage et le passage maritime étaient rendus impossibles à cause de ladite tempête ? Oui, comment la FARN aurait pu empêcher que ne s’emballe une situation qui se sera finalement bien conclue bien malgré nous ? Par exemple, le dernier exercice du 20 janvier 2021 simulait bien une tempête et une inondation sous l’admiration des journalistes dépêchés sur place pour l’occasion, mais la scénographie n’avait pas pris en compte l’impossible hélitreuillage de la FARN, ce que l’on sait pourtant maintenant faire partie du champ des probables en certains contextes…

Que dire des risques majeurs tels que des incendies ou des fuites radioactives fortement sous-estimées ? Que faire en cas de cumul de désastres, comme il s’en est abattu sur la centrale japonaise en mars 2011 ? Que faire si les installations de pompage ou de filtration sont à l’arrêt en cas d’inondation majeure ? Quelles solutions pour les piscines de refroidissement des combustibles usagés qui peuvent se mettre à bouillir en quelques heures ? Un endommagement de plusieurs réacteurs, une crise ‘multisites’ a-t-elle été testée ? Etc.

Le pire scénario imaginé par la Direction du parc nucléaire français (DPN) prévoit « simplement » une défaillance sur un réacteur, couplé à un incendie. Toujours pas inintéressant de rappeler que le directeur exécutif de la DPN était en poste sur Blayais en 1999 et qu’à ce titre il pourrait être un leader bienvenu dans l’évolution des scénarii…

Parmi l’arsenal de dispositifs réglementaires à leurs dispositions pour protéger la population en cas d’accident nucléaire, il y a donc également le Plan Particulier d’Intervention (PPI), visant à définir des zones sur lesquelles des mesures de protection doivent être prises. Après un accident, une fois la rupture du confinement actée, des rejets directs non filtrés peuvent se produire. Au-delà de 24 heures, cette défaillance n’étant pas solutionnée, les PPI sont mis en œuvre pour protéger les populations.

Vis ma vie de riverain

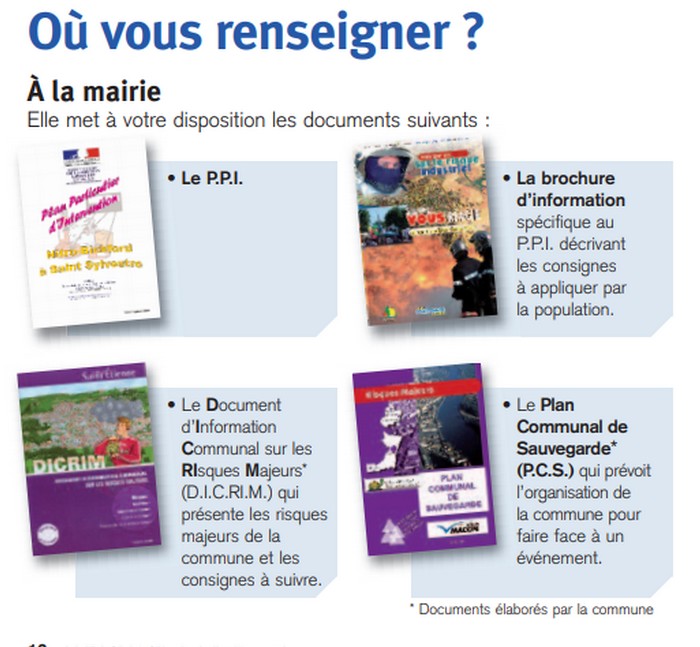

Pour la population riveraine, l’Etat a mis en place les plans particuliers d’intervention (PPI). Ils sont élaborés par les préfets et dérivent du vieux plan Orsec-Rad (créé en 1963), longtemps resté ‘top secret’ d’ailleurs (certaines premières versions ont été gardées secrètes, comme celle de l’usine de La Hague en 1981 et les études et hypothèses ayant présidées à leur conception itou). Maintenant, il ne faut pas craindre de jouer la transparence et intégrer la population à la gestion de la crise afin de lever les suspicions.

Un PPI d’élaboration préfectorale, c’est un document largement administratif et bureaucratique digne de l’ENA. Description générale de l’installation, zone d’application et périmètre du plan, liste des communes sur le territoire desquelles s’appliquent les dispositions du plan, mesures d’information et de protection prévues au profit des populations, schémas d’évacuation éventuelle de celles-ci, lieux d’hébergement, mesures incombant à l’exploitant, missions des services de l’Etat, modalités d’alerte et d’information des autorités d’un Etat voisin, dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l’environnement à long terme.

En gros, le PPI cherche à coordonner l’ensemble des moyens mis en œuvre pour gérer une situation accidentelle (étendue et nature des risques, outils d’aide à la décision disponibles, mesures de radioactivité, mise à l’abri, écoute, évacuation de la population…). Depuis peu, les PPI ont également un volet sur la gestion post-accidentelle des ‘évènements radiologiques’ (encore de la novlangue pour parler d’accident nucléaire) pour traiter les conséquences à long terme de la radioactivité.

Chaque PPI dit être révisé tous les trois ans. Il concerne les riverains des centrales nucléaires (et d’autres installations dorénavant) dans un périmètre maximum de 20 kilomètres maintenant. Selon les doses émises à l’extérieur, différentes actions sont envisageables, de la mise à l’abri à l’évacuation en passant par l’ingestion de comprimés d’iode stable dans les premières 24 heures.

Globalement, une mesure d’évacuation immédiate est entreprise sur les 5 kilomètres environnant une centrale et une distribution de pastilles d’iode, en prévention (prophylaxie), est réalisée dans le rayon de 20 kilomètres.

L’alerte est donnée par l’intermédiaire d’un réseau de sirènes fixes émettant le signal national d’alerte (le fameux test du premier mercredi de chaque mois). En sus, les résidents de la zone sont joints directement via un automate d’appel (le Système d’Alerte et d’Information des Populations, SAIP) et par les radios locales. Outre l’évacuation du petit périmètre, il peut être simplement conseiller plus autour de rester calfeutré dans l’endroit le plus proche (il convient alors de fermer les fenêtres, boucher toutes les aérations). La communication officielle est claire. Suffit juste d’avoir le matériel sous la main (scotchs…) ou de vous ingénier à jouer les Mac Gyver.

Bon, tout cela ne s’improvise pas. Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d’intervention sont obligatoires. Soit tous les trois à cinq ans. Les populations avoisinantes sont conviées pour ces tests grandeur nature : on y vérifie que les appels automatiques fonctionnent, que les coordinations sont opérantes, que la logistique est efficiente, que les déplacements et les emplacements sont organisés, que les zones sont correctement rendues hermétiques et/ou filtrants et les principaux axes définis bloqués, que les transports collectifs sont rapidement réquisitionnés pour permettre les évacuations de population, que les secours réagissent pragmatisme et rapidité, que les autorités dirigent convenablement les unités d’intervention et les différents services réunis sur cette superficie restreinte, que le confinement des riverains est suffisamment répété pour être efficace quand il s’agit de calfeutrer portes et fenêtres avec des adhésifs et des films plastiques, que les messages radiophoniques sont clairement entendus et diffusés, que la sirène est largement audible sur le territoire des cinq kilomètres alentours, que les équipes techniques prennent les bonnes décisions dans le centre de commande de la centrale, que les indications météorologiques sont détaillées et suffisamment justes, que les chargés de communication délivrent convenablement les informations aux médias alertés qui chercheraient à venir sur place, que les unités de décontamination sont complètes et respectueuses des consignes, que les robots sont pilotables en toute condition…

Belle liste à la Prévert. Seulement, il semble bien illusoire d’espérer que les populations réagissent comme prévu au plan qu’elles ignorent pour la plupart. D’autant que l’efficacité du plan réside pour les riverains à toute proximité, alertés sur un périmètre peu étendu, dans leur faculté à appliquer les mesures dès les premières 24 heures de l’accident. Mais aucune préparation n’est évoquée au-delà des 20 km alors que nous pouvons raisonnablement anticiper qu’une zone plus vaste sera impactée.

Aussi, la question concernant les populations étrangères limitrophes se posent pleinement. Un exercice antérieur à Cattenom en a montré les limites. Le flux d’information peut être ralenti et les procédures ne pas s’appliquer à tous de la même manière. Une évacuation sur un périmètre de 25 kilomètres toucherait alors 2 000 personnes en Rhénanie Palatinat (Allemagne), alors qu’elle concerne les deux tiers de la population du Luxembourg. Cette contrainte d’information aux pays voisins est pourtant encadrée par la convention d’Espoo.

La Partie d’origine offre au public de la Partie touchée une possibilité de participer […] équivalente à celle qui est offerte à son propre public

Chaque année, une dizaine d’exercices sont menés, aux portées et objectifs divers (exercices majeurs, nationaux et particuliers). Au fond, c’est pourtant la réaction des acteurs autour d’un scénario qui est important. Il existe aussi des exercices dédiés aux transports de matière radioactive (TMR), se déroulant sur la voie publique, dont nous ferons omission dans cet article.

Seulement, ce type d’exercice, rarement mis en œuvre compte tenu des moyens à déployer et du nombre de centrales sur le territoire, ne se révèle que moyennement pertinent. De part sa fréquence, contrairement aux exercices de sécurité types PUI fréquents au sein de chaque site, et car ils ne concernent qu’un rayon restreint et des populations largement minorées (au mieux quelques milliers d’habitants parmi quelques communes sélectionnées parmi toutes…). Compte tenu du nombre de personnes impliquées dans les exercices par rapport à la population réellement concernée, il y a inévitablement un caractère artificiel dans ces tests des PPI.

C’est bien simple : imagine-t-on des ‘exercices incendie’ dans les établissements scolaires avec deux ou trois seules classes mobilisées ? Afin de s’assurer que tous aquièrent les bons réflexes, sans prétendre empêcher la panique en situation réelle, l’évacuation est menée par tous les élèves et personnels. Rien que de plus normal. Compte tenu des zones concernées autour des centrales, des populations diverses (habitants, travailleurs venant d’autres zones…), pourquoi ne pas mobiliser deux jours pendant lesquels tous devront réagir à un exercice pendant leur journée ordinaire ? Car sans doute les modalités logistiques et les engagements économiques seraient trop élevés… Mais ne serait-ce pas un attendu légitime de la part des gouvernants pour prétendre tester de façon efficiente les PPI !? Les exercices des autres pays européens ne sont certes pas forcément plus pertinents, mais la France ne peut se soustraire à un tel investissement de prévention au regard de sa densité électronucléaire hors norme : tous les habitants concernés doivent faire leurs tous ces réflexes et il faut que l’Etat en donne les moyens.

PPI et PUI confondus, ce sont entre 100 et 200 exercices qui sont réalisés chaque année. Mais malheureusement pas forcément en mode dégradé, ce qui peut arriver malheureusement à tout moment et pour des causes insoupçonnées. Mais des observateurs des exercices de crise veillent, tel l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement (Ifforme) afin d’améliorer nos plans.

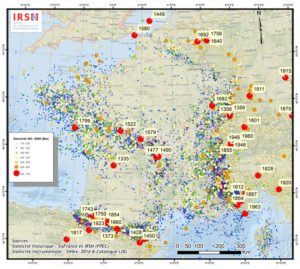

Pourtant, déjà, des recommandations internationales ou réglementations nationales sont bien plus englobantes et avancées en la matière. En 2014, l’AtHLET proposait carrément une zone de 100 kilomètres autour des centrales (pour une évacuation sur 20 km au lieu des 5 en vigueur actuellement en France), la SSK allemande une zone de 200 kilomètres, et en 2015 la commission CSS de l’AIEA envisageait un périmètre sur plusieurs centaines de kilomètres. Pendant Tchernobyl et Fukushima, les zones d’évacuation ont été respectivement d’environ 30 kilomètres en Ukraine et 40 au Japon.

Cela aura peu fait varier nos gouvernements. Bizarrement, la France a validé, au niveau européen, la recommandation des autorités de sûreté nucléaire indiquant d’étendre la mise à l’abri des personnes et la distribution d’iode sur un rayon allant jusqu’à 100 km (le fameux rapport ATHLET 2014). Mais elle refuse de l’appliquer sur son territoire. Bien plus large zone donc.

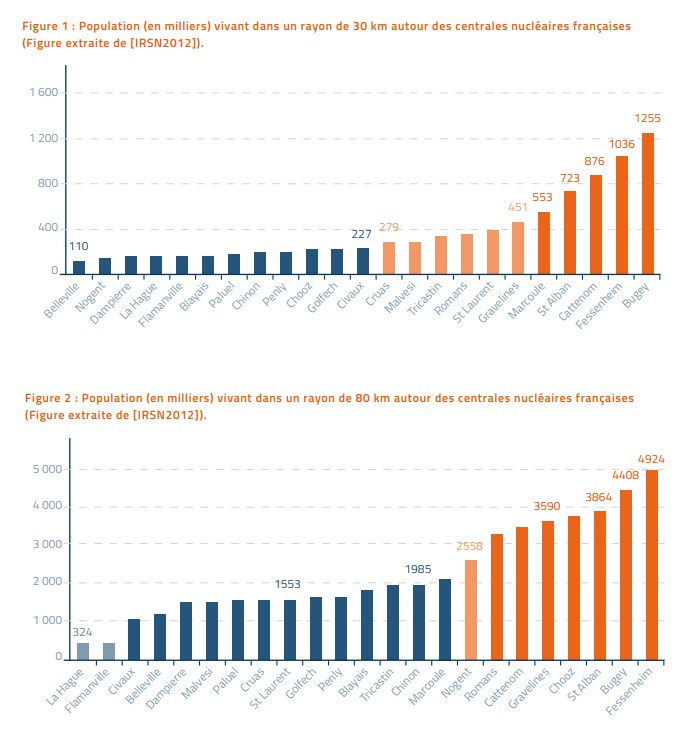

Pourquoi donc la zone préconisée en France n’est-elle que de 20 kilomètres ? Tout simplement car n’étendre ne serait-ce qu’à 30 kilomètres le périmètre aurait un impact sur le nombre de personnes concernées par le PPI… Et cela en rendrait la gestion logistique, financière… bien plus laborieuse. Tout simplement.

(source : IRSN)

En France, ce sont, cumulativement, plus de 2 millions de personnes qui résident à moins de 20 km d’un réacteur. Pour 75 km (distance de contamination à Fukushima), c’est 66% de la population française qui serait concernée. Une évacuation plus importante pourrait donc aggraver l’inquiétude de la population.

L’accident de Fukushima Daiichi a pourtant montré que l’évacuation circulaire de 30 kilomètres n’était pas suffisante et qu’elle s’étendait sur 45 km à cause des vents dominants. Oui, d’abord et avant tout, il est largement question de météorologie pour prétendre anticiper des vents radioactifs que plus rien ni personne ne peut contraindre. Une zone de 20 kilomètres sera donc sans doute loin de correspondre aux impératifs de sécurité sanitaire que la météo imposera (à Cruas, au Tricastin et pour les usines de Marcoule, Pierrelatte et Cadarache, les PPI intègrent-ils le mistral qui enverrait les vents radioactifs sur Avignon ou Marseille ?).

Tout cela laisse encore place à bien trop d’interrogations.

Comment évacuer des dizaines de milliers de personnes ? Les autorités savent-elles elles-mêmes comment déplacer dans l’urgence des centaines de milliers de personnes, voire des millions ? Celles qui sont dépourvus de moyens de locomotion ? Comment monopoliser en un temps réduit ne serait-ce que 50 autocars pour n’évacuer que 3000 habitants ? Quelle logistique en pleine nuit ? Quels sont les axes directionnels d’évacuation privilégiés ? Quelle est la liste des hébergements ? Quelles sont les capacités d’accueil autour et accessibles ? Où trouver de la nourriture ? Des lits ? Des couvertures ?… Quelle prise en charge à plus long terme des réfugiés (alimentation, soins, prévention des épidémies, aide aux personnes vulnérables, etc.) ? En nombre suffisant ? Combien de temps d’évacuation est nécessaire selon les moyens mobilisés (aux Etats-Unis, ces données sont exigées) ? Comment gérer les personnes handicapées ou les plus vulnérables (dans les hospices, les maisons de retraite, les hôpitaux…) ? Comment prévenir au-delà de quelques centaines de mètres de portée des sirènes ? Comment s’assurer que les moyens de communications fonctionnent dans toute les zones du périmètre (zone blanche ou défaillante) ?…

Et même, comment gérer les grandes villes ou métropoles les plus proches et hors PPI ? Prenez le périmètre du PPI de la centrale de Gravelines (11 000 habitants) qui concerne une population d’environ 25 000 personnes. Située à 25 km de Dunkerque et à 25 km de Calais, la centrale ne prend pas en compte ces deux villes majeures à toute proximité. A titre informatif, sept sites nucléaires d’EDF regroupant 18 réacteurs sont implantés dans un rayon de 225 km autour de la capitale (distance Tokyo/Fukushima).

Plus encore, quelle communication est prévue pour les pays voisins à une centrale accidentée ?…

Et ces plans seraient supposés répondre à un contexte accidentel d’envergure ? Voilà qui est bien peu précis pour un pays si nucléarisé. Sachant que le « citoyen se doit d’être intégré dans tout processus décisionnel en matière de sécurité et d’environnement », selon la convention d’Aarhus (1998) signée par la France, il apparait que ce dernier doit bénéficier de la meilleure information, de concertation et d’accès à la justice. L’implication active de la population dans le dispositif de gestion de crise serait donc factuellement obligatoire, ce qui n’est pas du tout le cas.

En cas de menace imminente pour la santé ou l’environnement, qu’elle soit imputable à des activités humaines ou qu’elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages qui sont en la possession d’une autorité publique soient diffusées immédiatement et sans retard aux personnes qui risquent d’être touchées

Rassurez-vous : outre le PPI, votre commune doit normalement posséder un Plan de sauvegarde communale (PSC), afin de détailler les mesures visant à organiser la protection des personnes et des biens. Bien le moins : en phase post-accident nucléaire, la responsabilité pénale vis à vis des administrés incombera aux maires. Mais voilà, en pleine ère numérique, certains Plans Particuliers d’Intervention (PPI) locaux ne sont toujours pas disponibles en ligne. Ne reste qu’à se tenir informer par la page généraliste gouvernementale.

Toutefois, la mise en place des PCS dans les communes concernées est « lente et leur contenu est variable » et seul environ 50 % des communes qui ont l’obligation d’élaborer un plan (soit 17 à 20 % des communes) l’ont effectivement adopté.

Le PPI a bien été absorbé

Lorsque les accidents ou incidents nucléaire sont réels, il n’est pas illégitime d’attendre que les gestionnaires de crise soient obligés de s’adapter à la réalité sociale de l’événement (augmentation du nombre d’acteurs, réseaux sociaux, pression médiatique). Finalement, les situations réelles vécues (Fukushima pour ne citer que la dernière) mettent en lumière les lacunes de la préparation à la gestion de crise.

Les PPI ne prévoient en fait que des incidents relativement mineurs. Ainsi, les exercices de crise ne remplissent pas leur mission pour s’entraîner et s’adapter à la réalité d’un accident et tendent au contraire à reproduire les logiques existantes en préservant les acteurs de toute remise en cause. L’exercice prévoit des difficultés à minima afin que chacun puisse démontrer qu’il maîtrise sa partie.

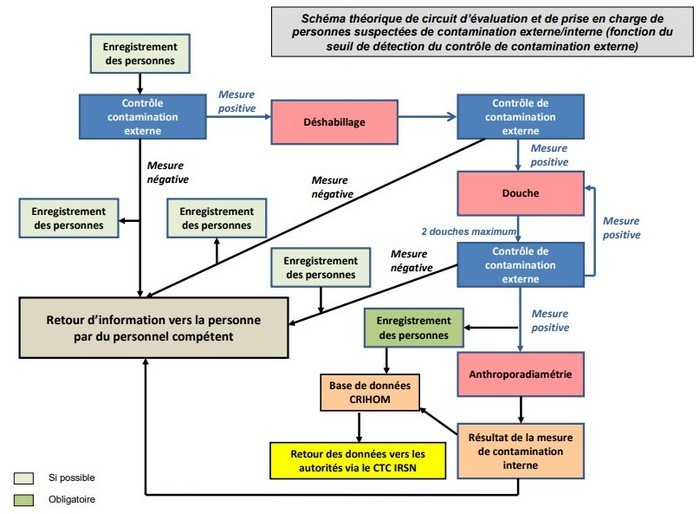

Nos unités d’élite suffiront-elles à combler ces zones d’ombre ? Nos pompiers disposent d’une compagnie NRBC de 120 hommes. Le 2è régiment de dragons spécialisé dans la protection NRBC, unité installée en Maine et Loire, est forte de près de 850 militaires. Mais comment répondre aux besoins innombrables qui se feront jour en cas de catastrophe nucléaire d’envergure ? Une décontamination de 20 à 30 personnes à l’heure est-elle suffisante et pertinente ?

Si la simulation joue évidemment un rôle central dans le dispositif général d’acceptation contemporaine d’accident nucléaire, la gestion du stress de la population pour éviter des actes incontrôlables parait bien lâche. Sauf à multiplier en pareille situation les dispositifs de militarisation et étendre une certaine mainmise de la défense nationale dans la gestion des accidents nucléaires civils. Pour protéger les populations, des mesures supplémentaires seront imposées, telles éviter les activités sportives, les rassemblements publics en plein air, ne plus manger de produits frais, ne plus boire de lait, proscrire les jeux extérieurs… Ca ne vous rappelle rien ?

L’exercice est donc le seul rapport du politique à la crise nucléaire, en termes de gestion d’un accident nucléaire : soit la gestion conjointe d’éléments techniques (rupture de circuit primaire, définition du terme source, modélisation du panache…) et d’éléments de sécurité civile (mise à l’abri des populations, maintien de l’ordre, évacuation…), sur un territoire spécifique.

D’après la réglementation, la priorité première de la gestion d’un accident nucléaire est pourtant la protection des populations. Mais en cas de crise, la population n’est certainement pas aussi rationnelle qu’attendu. Il faut donc se garder de l’alarmer. L’expérience montre que les principales défaillances, en situation exceptionnelle, sont liées à des questions de comportements collectifs, à la panique éventuelle et fortement probable des populations lors d’un événement nucléaire, à des réactions sociales. Et les tests menés le sont avec bien trop peu de population concernée pour prétendre cerner au mieux les problèmes potentiels qui peuvent découler d’une telle situation exceptionnelle.

Pour les tenants et les optimistes de l’énergie nucléaire telle la Société Française de l’Energie Nucléaire (SFEN), les PPI représentent carrément une mesure qui laisse à penser que sûreté et sécurité ne sont pas suffisamment efficientes qu’on en envisage le pire à travers un programme de sauvegarde. Le SFEN revendique, sous prétexte de remise aux normes post-Fukushima, de réviser les PPI afin de les rendre au contraire moins contraignantes et lourdes dans leurs procédures. Cela serait pour l’exploitant la meilleure démonstration que nos centrales seraient désormais plus sures qu’elles ne l’ont jamais été, que la nouvelle génération (EPR) serait dotée de confections qui limiteraient presque totalement les conséquences à l’extérieur, malgré la vision fataliste que certains n’hésitent plus à formuler clairement.

On peut donc légitimement se poser la question de savoir si, tenant compte de ces progrès, il ne conviendrait pas de réduire le périmètre des PPI ou même de les supprimer. […] Sans doute convient-il de réviser les périmètres des mesures immédiates ou les conditions de leur déclenchement. Un objectif est en effet d’assurer que les mesures prises, même à titre de précaution, demeurent en proportion de la situation et du risque, selon la SFEN

Ce dispositif d’exercice doit être interrogé car il n’est qu’une représentation artificielle de la réalité d’une crise. Il fait une part belle à l’aléa technique en faisant trop abstraction de la population. Quel usage est fait des résultats d’évaluation des exercices et construction des scénarios ? Quels sont les intérêts et les limites de l’expérimentation ? Si l’on peut convenir que les conséquences d’un accident nucléaire seraient dramatiques, est-ce justifié de laisser entendre que « tout serait sous contrôle » ?

Mise à jour (mai 2021) : Nous avons suffisamment critiqué les CLI (commissions locales en charge de l »information autour des centrales nucléaires) pour ne pas nous étonner et mettre en lumière cette soudaine libre expression de l’ANCCLI, l’agence rassemblant lesdites CLI. Cette agence nationale, au prix d’une communication officielle claire, confirme en tous points les éléments que nous avons abordés : campagne de distribution d’iode infructueuse et inefficiente, exercices de crise « inaboutis » en ce qu’ils n’impliquent pas par exemple les populations concernées du périmètre d’accident nucléaire pourtant restreint (3 millions de personnes au total a minima tout de même), moyens de protection mis en œuvre insuffisants et inadaptés… C’est bien ce qu’il nous semblait.

D’une manière générale, l’impréparation à une catastrophe majeure de tout ordre est totale en France (un documentaire de Clément Montfort éclaire sur ce manquement patent de la part de nos autorités).

Le PPI, mais pas que

Où et quand aura lieu la prochaine catastrophe ? Quelles complications adviendront ? Quelle sera son ampleur ? Quelle superficie deviendra une zone interdite ? Que faire des populations ? Dès le milieu des années 90, les autorités ont reconnu qu’un accident grave pouvait survenir en France. C’est ainsi que des exercices de simulation d’accident ont été intégrés aux programmes scolaires. Dans un premier temps, ces actions étaient conçues pour minimiser les conséquences immédiates d’une situation d’urgence. Seulement, nous savons maintenant que ce genre de catastrophe entend concerner la contamination de vastes territoires pendant de très longues périodes.

Eviter coûte que coûte la panique. Car il est question à moyen terme de la vulnérabilité d’un territoire, d’enjeux économiques pour la population, surtout si des rejets radioactifs ont eu lieu. Une gestion post-accidentelle loin d’être anodine (en cas de catastrophe, la création d’un ministère dédié serait même prévue). Depuis 2005, un comité spécial, le Codirpa (Comité Directeur pour la gestion de la phase Post Accidentelle d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique), a été mis en place pour réfléchir à tous les accidents possibles. Si des décrets existent sur les niveaux d’intervention sanitaire en situation « d’urgence radiologique » (mise à l’abri, prise d’iode stable, évacuation), aucun arrêté n’existe sur les critères de gestion du moyen terme et du long terme.

Comment planifier la gestion d’une ville ou d’un pays contaminé à jamais ? Un document transmis à la Commission Européenne indiquait qu’un attentat ou un accident sur le site de La Hague pouvait provoquer une catastrophe aux conséquences plusieurs dizaines de fois supérieures à celles de l’accident de Tchernobyl. Il faut alors en passer par des zonages post- accidentels, afin de définir des espaces sur lesquels des mesures de protection doivent être prises à plus long terme.

L’idée a fait son chemin : notre société est en phase pré-accidentelle. Et la phase post-accidentelle est déjà en gestation !

Vous savez quoi ? Nous y reviendrons…

il s’agit de bien voter aux prochaines élections où la probabilité de faire émerger l’écologie politique est palpable. Seule une politique volontariste de réduction des besoins en énergie en utilisant enfin les scénarii de transition énergétique comme livres de chevet et le NEGAWATT comme mantra, nous sauvera du désastre en cours.