Fukushima, Notre accident en Cours

Que deviennent les réacteurs accidentés ? Les territoires évacués par 160 000 personnes ? Quelles sont les nouvelles conditions de leur retour en zone contaminée depuis la levée des procédures d’aide gouvernementale ? Des leçons sont-elles encore tirées par notre exploitant national pour ses propres centrales nucléaires ? Il s’agit de ne pas oublier qu’une catastrophe est toujours en cours au Japon, qu’EDF devait mettre à niveau son parc sur la base de ce retour d’expérience, ce qui n’est toujours pas finalisé.

(source : AEIA)

Près de douze ans après la catastrophe de Fukushima, le Japon procède toujours et encore au démantèlement et à la ‘décontamination’ de la centrale nucléaire, sans doute pour les trente à quarante années à venir également. A très court terme, les défis sont posés par la gestion des eaux contaminées.

// En Bref //

• Tous les eaux contaminées vont être évacuées dans la mer, par dilution sur des dizaines d’années

• Chaque intervention dans les réacteurs accidentés fait apparaitre de nouveaux éléments

• Cela impacte sur le calendrier et l’efficacité des moyens en oeuvre

• En parallèle, l’objectif gouvernemental nippon est de réhabiliter les zones contaminées coûte que coûte

• Aucun des réacteurs français n’est à jour de sa mise à niveau de sûreté selon les mesures post-Fukushima promulguées

• Le Japon va renouer avec sa politique nucléaire, le temps ayant fait son oeuvre sur les mémoires

// En Bref //

Le grand cycle de l’eau

Si les responsables politiques nippons affirment qu’ils maîtrisent enfin le monstre, la tâche colossale de nettoyage du site n’est toujours pas finalisée, loin de là, pour permettre le démantèlement ultime, le temps à rallonge le disputant au financement sans fin.

Car, après tant d’années d’efforts, de la ‘décontamination’ à la gestion des matières radioactives en passant par les manœuvres au sein de la centrale désagrégée, les actions sur place demandent toujours plus de moyens exceptionnels, de procédures exclusives, d’exploits d’ingénierie inédits (tels des sondes robotiques), cependant que le combustible nucléaire à l’intérieur continue d’être refroidi en permanence au moyen d’eau (non sans générer, pour le redire, des millions de litres d’eau radioactive).

Mais le plus dur reste à venir : contenir le corium, soit une estimation de 880 tonnes de déchets radioactifs fondus créés lors de cette fusion des cœurs de réacteurs, et gérer les milliers de barres de combustible. Si bien que le nettoyage et le démontage complets de l’usine pourraient prendre une génération ou plus pour un coût total estimé à plus de 200 milliards de dollars (selon un bilan publié par l’assureur allemand Munich Re, le Japon en est de 150 milliards d’euros), fourchette basse puisque d’autres estimations font élever la facture entre 470 et 660 milliards de dollars, ce qui n’est pas en contradiction avec les coûts d’un accident projeté par l’IRSN en France.

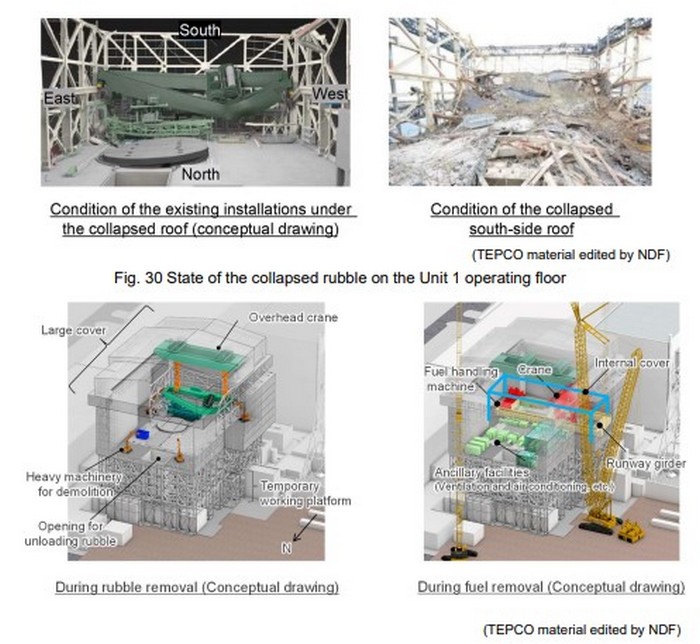

Le retrait de ce corium restera encore longtemps le point le plus essentiel non réglé. Sans cela, la contamination de cette zone perdurera. En février 2022, l’exploitant Tepco (Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.) a de nouveau tenté d’approcher le combustible en fusion dans l’enceinte de confinement d’un réacteur après quelques essais plus ou moins infructueux, la radioactivité de 2 sieverts/heure venant à bout de tout, robots électroniques compris. Ce retrait semble bien hypothétique, même celui de Tchernobyl n’a d’ailleurs jamais été ôté et reste contenu dans un sarcophage.

(source : blog de Fukushima et Autorité de sûreté nucléaire du Japon NRA)

En attendant cette perspective lointaine, les 1,37 million de tonnes d’eau auront empli le maximum des capacités de stockage. Cette eau a servi à refroidir le combustible fondu du réacteur, puis a été mélangée à l’eau de pluie et aux eaux souterraines. Le traitement via un système avancé de traitement des liquides (ALPS) est vanté comme performant, mais ne permet pas d’éliminer le tritium. Performance toute relative : Tepco a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir dissimulé et divulgué tardivement des problèmes de filtres conçus pour empêcher les particules de s’échapper dans l’air depuis le système de traitement de l’eau contaminée : 24 des 25 filtres attachés à l’équipement de traitement de l’eau avaient été trouvés endommagés en 2021, un défaut déjà connu qui n’avait occasionné aucune enquête sur la cause du problème et aucune mesure préventive après le remplacement des filtres.

La gestion de ce type de déchets liquides est un problème partagé par les Américains. Sur place, les experts avancent que les réservoirs présenteraient des risques d’inondation et de radiation et entraveraient les efforts de décontamination de l’usine. Si bien que les scientifiques nucléaires, y compris les membres de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de l’Autorité japonaise de réglementation nucléaire, ont recommandé la libération contrôlée de l’eau dans la mer comme la seule option réaliste scientifiquement et financièrement.

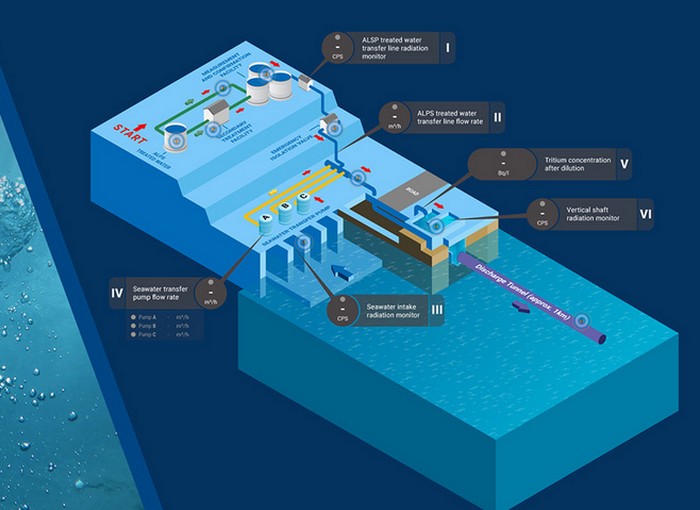

Au final, des eaux contaminées devraient donc être déversées dans la mer, par le truchement d’un tunnel sous-marin libérant l’eau à environ un kilomètre au large, après les avoir diluées pour amener la concentration de tritium bien en dessous du pourcentage autorisé par la réglementation (la concentration serait inférieure à la limite maximale de tritium recommandée par l’Organisation mondiale de la santé pour l’eau potable). Les scientifiques affirment que les effets d’une exposition à long terme et à faible dose au tritium pour l’environnement et les humains restent encore inconnus, mais que le tritium affecterait d’ailleurs davantage les humains lorsqu’il est consommé dans les poissons. L’impact sanitaire sera donc à surveiller, ce que le gouvernement assure déjà anticiper en analysant 90 000 échantillons d’eau traitée chaque année.

Les études d’évaluation sur l’impact potentiel que le rejet dans l’océan d’eau contaminée stockée pourrait avoir semblent donc insuffisantes. Car le tritium, sous forme d’eau tritiée ou lié à la matière organique, outre son comportement divers selon ces configurations, n’est qu’une partie du problème. Certaines données montrent en effet une grande variabilité dans les concentrations de contaminants entre les mille réservoirs, ainsi que des différences dans leurs quantités relatives : certains réservoirs pauvres en tritium sont riches en strontium 90 et inversement, laissant supposer une forte variabilité des concentrations des autres radionucléides et un taux de dilution pas si constant. Toute l’ignorance réside actuellement sur les interactions encore inconnues des isotopes radioactifs à longue durée de vie contenus dans l’eau contaminée avec la biologie marine. C’est pour lever toute interrogation qu’une évaluation complète et indépendante de la soixantaine de radio-isotopes est exigée par de nombreux organismes.

En l’état, avec le soutien de l’AIEA afin que la dilution réponde aux attentes, en fonction des courants, des débits…, le rejet de matériaux contaminés prendrait au moins quarante années. Les opposants à ces rejets persistent à proposer une solution alternative de stockage dans des réservoirs antisismiques à l’intérieur et autour de l’installation de Fukushima. Pour eux, « compte tenu de la demi-vie de 12,3 ans du tritium pour la désintégration radioactive, dans 40 à 60 ans, plus de 90% du tritium aura disparu et les risques considérablement réduits », réduisant les nuisances directes susceptibles d’affecter les milieux marins voire la chaine alimentaire.

La modélisation des mouvements marins pourraient mener les déchets vers la Corée, puis en Chine, et enfin dans les États fédérés de Micronésie et aux Palaos. A ce titre, chacun des pays impactés pourrait intenter une action contre le Japon devant le tribunal international du droit de la mer pour exiger qu’une injonction ou des mesures provisoires en droit international soient exercées.

Face à ces interrogations sanitaires laissées en suspens, la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, des communautés locales de pêcheurs continuent de s’opposer à ce plan de gestion, mais les travaux sont loin d’être achevés et le problème du stockage reste entier d’ici là. A l’instar du mur de glace confectionné dans le sol de la centrale, le largage des eaux contaminées nécessite de nouveaux travaux gigantesques : le conduit sous-marin débute à environ 16 mètres sous terre, est percé à raison de cinq à six mètres par jour.

Le temps est compté. Les réservoirs devraient atteindre le maximum de leur capacité vers l’automne 2023 (le volume d’eau radioactive croit à raison d’environ 130 à 140 tonnes par jour). Mais surtout, il s’agit d’agir rapidement car la zone est susceptible de subir un nouveau tremblement de terre, une crainte relevée par tous les intervenants. Avec le souci important de la gestion des barres de combustible d’uranium stockées dans les réacteurs, les risques que la radioactivité soit moins contenue croissent avec les années.

En France, les rejets en mer ne posent pas autant de problèmes : le site de retraitement des déchets de La Hague en France rejette plus de 11 000 térabecquerels par an, cependant qu’il est question ici de 22 térabecquerels qui seraient libérés chaque année, soit bien moins que la plupart des centrales électriques dans le monde. Mais nous reviendrons sur ce cas atypique franco-français…

Mikado géant

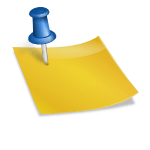

L’exploitant Tepco a réussi à retirer plus de 1500 grappes de combustible du réacteur n ° 4 de la centrale dès fin 2014, mais les centaines encore en place dans les trois autres unités doivent subir le même type d’opération sensible. Pour cela, à nouveau et sempiternellement, entreprendre dans les détails le déblaiement des décombres, l’installation de boucliers, le démantèlement des toits des bâtiments et la mise en place de plateformes et d’équipements spéciaux pour retirer les tiges… Et au final, décider de l’endroit où tout le combustible et les autres débris solides radioactifs devront être stockés ou éliminés à long terme. Une gageure.

Les combustibles représentent le plus grand obstacle au démantèlement. La solution pourrait résider selon certains ingénieurs dans la construction d’un immense réservoir rempli d’eau en béton autour de l’un des réacteurs endommagés et d’effectuer des travaux de démantèlement de façon sous-marine. Objectifs et avantages ? Empêcher les radiations de proliférer dans l’environnement et d’exposer les travailleurs (l’eau est un isolant des rayonnements, nous utilisons cette technique au sein de nos piscines de refroidissement en France) et l’espace serait maximiser pour faire fonctionner les lourds équipements de démantèlement en cours de confection. Une solution d’immersion rendue illusoire pour le moment : la structure en acier enveloppant le bâtiment avant d’être rempli d’eau n’est pas confectionnable tant que les niveaux de rayonnements sont aussi élevés dans le bâtiment du réacteur, empêchant l’accès par des équipes humaines. Bref, tout cela demande multitudes d’affinements, la complexité des réacteurs se cumulant aux situations rendues difficiles par la catastrophe.

L’expérience, exceptionnelle en ce domaine, fait de toute façon défaut. Qu’est-ce qui garantirait la tenue des bétons des réservoirs sur des temps aussi longs, sous de telles pressions hydrauliques ? La stabilité des sols soutenant de telles structures ? Comment rendre les bétons les moins vulnérables possibles aux prochains séismes ? Comment les remplacer à l’avenir ?…

Tous ces difficultés commencent à expliquer largement les délais de 30 à 40 pour démanteler. Les réacteurs sont en effet gravement endommagés. Et des niveaux de rayonnements mortels équivalents à ceux du combustible nucléaire fondu ont été détectés près de l’un des couvercles recouvrant un réacteur, au-delà des simulations et bien supérieurs aux niveaux précédemment supposés. Chacun des réacteurs est composé de trois couvercles de 150 tonnes, de 12 mètres de diamètre et 60 centimètres d’épaisseur : le rayonnement de 1,2 sieverts par heure est rédhibitoire, d’autant plus dans ce contexte hautement technique. Il ne fait également aucun doute que d’autres points chauds se révéleront à mesure que les investigations pourront se tenir sur les sites respectifs. La Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation (NDF), créée en 2014, a justement pour objectif de tenter de formuler des plans stratégies et techniques afin de procéder au démantèlement desdits réacteurs. Compte tenu des conditions matérielles et radiologiques, de la haute voltige technique et logistique.

Aussi, chaque plan est révisé à mesure que les informations sont découvertes, au gré des investigations quand elles sont opérables. Par exemple, les barres d’armature du piédestal, qui sont normalement recouvertes de béton, sont exposées à l’intérieur du réacteur n° 1. La fondation de support en béton d’un réacteur dont le cœur a fondu s’est tellement détériorée que des barres d’armature sont maintenant exposées.

Le socle cylindrique, dont le mur mesure 1,2 mètre d’épaisseur, mesure 6 mètres de diamètre. Il supporte la cuve sous pression de 440 tonnes du réacteur. Les barres d’armature normalement recouvertes de béton sont maintenant nues et les parties supérieures sont couvertes de sédiments qui pourraient être des débris de combustible nucléaire. Le béton a probablement fondu sous la température élevée des débris. La solidité du piédestal est une préoccupation majeure, tout défaut pouvant se révéler critique en termes de résistance aux tremblements de terre.

Rien n’est simple. La gestion de la matière humaine parait moins complexe.

Refaire vivre, quoi qu’il en coute

Dans les montagnes situées dans l’est de la préfecture de Fukushima, l’une des principales industries traditionnelles de champignons shiitake, est aujourd’hui pratiquement toujours à l’arrêt. En cause ? Du césium radioactif dépassant le maximum fixé par le gouvernement de 50 becquerels par kilogramme, largement absorbé par les arbres pendant leur croissance. Plus de dix ans après la catastrophe nucléaire, les tests ont révélé des niveaux de césium compris entre 100 et 540 becquerels par kilogramme. Si le césium C134 a une demi-vie radioactive d’environ deux ans et a presque disparu à ce jour, la demi-vie du césium C137 est d’environ trente ans et conserve donc 30 % de sa radioactivité 50 ans après la catastrophe, et 10 % après un siècle.

Plus des deux tiers de la préfecture de Fukushima étant recouverte de forêts, rien ne parait favorable à court terme pour se débarrasser de toute ou partie de la radioactivité déposée, les forêts ne faisant pas partie des zones éligibles à la ‘décontamination’, au contraire des quartiers résidentiels et de leurs abords immédiats.

Du côté des zones d’habitation et agricoles contaminées, des mesures de ‘décontamination’ ont été entreprises. Mais l’érosion des sols et les transferts de contaminants dans les cours d’eau, fréquents à cause des typhons et autres événements pluvieux intenses, font revenir les éléments radioactifs, les déplacent incessamment. Des scientifiques tentent de suivre les substances radioactives pour mieux anticiper les fluctuations géographiques des doses, mais rien n’est simple : les phénomènes de redistribution des dépôts de contamination initiaux, des montagnes vers les parties basses habitées sont sempiternels.

Le ministère de l’Environnement envisage la réutilisation des sols décontaminés (seuil officiel de 8 000 becquerels par kilogramme), des tests devant être menés. Pour l’instant, une loi exige l’élimination définitive du sol contaminé en dehors de la préfecture de Fukushima d’ici 2045, ce qui représente environ 14 millions de mètres cubes (en faisant abstraction des zones où les niveaux de rayonnement restent élevés). Cette réutilisation permettrait de réduire le volume total avant élimination légale.

Plus généralement, le Japon opte depuis quelques années maintenant pour la stratégie de tenir la contamination radiologique comme nulle et/ou inoffensive. Cela passe par l’exemple représentatif de la compensation financière accordée aux agriculteurs conçue de manière à ce que la différence entre les ventes avant et après l’accident leur soit versée comme un dédommagement d’un « préjudice d’image », textuellement.

Enfin, il faut, au milieu de ses amas de ferrailles et de débris, invisibiliser ce qui peut l’être. Concernant les déchets radioactifs par exemple, ils doivent être entreposés à termes. Sur la côte ouest de l’île d’Hokkaidō, les villages de Suttsu et Kamoenai ont été retenus pour un projet d’enfouissement. Des conteneurs en acier inoxydable seraient stockés en état vitrifié. Mais la consultation des habitants n’a pas encore été effectuée. Ce qui n’est pas anodin, car ce ne sont pas moins de 19 000 tonnes de déchets qui s’accumulent dans les centrales accidentées, saturées, et doivent trouver un point de chute pour les centaines d’années à venir.

En cette zone rurale à faible densité de population et isolée comme en d’autres sites désignés, pour aider à l’acceptation, 15 millions d’euros sont versés à chacune des deux communes pour faire débuter les études depuis 2020. 53 millions sont prévus lors de la deuxième phase, et bien plus encore lors des étapes finales. Cette solution d’enfouissement semble inévitable pour le Japon, les déchets ne pouvant rester au niveau des centrales en surface et sujets à tout moment des séismes qui ne manqueront pas d’advenir sur d’aussi longues périodes (de forts séismes ont frappé au large de la préfecture en 2021 et 2022). Les degrés de dangerosité permettent donc au gouvernement d’imposer un choix par défaut, faute de mieux.

Le 6 décembre 2022 , le Directeur Général de l’IRSN a rencontré le Président de Fukushima University et l’un responsable de l’Institut de la Radioactivité Environnementale (IER). Objectif ? Afficher la volonté des deux parties de poursuivre les projets en cours concernant les effets de la contamination radioactive sur la biodiversité et la résilience environnementale.

Mais la France n’aura pas attendu les résultats sanitaires d’une catastrophe pour apprendre et s’engager à prendre en compte toute amélioration susceptible d’améliorer la sûreté nucléaire de ses réacteurs. Non ?

Retours d’expérience

Après quelques redémarrages de réacteurs qui auront marqué un changement majeur dans sa politique d’énergie nucléaire (dix réacteurs nucléaires de six centrales sur la totalité des cinquante-quatre ont été remis en service à la date de juin 2022), le gouvernement japonais n’en envisage pas moins de construire des centrales nucléaires de nouvelle génération pour soutenir ses objectifs de réduction des émissions de carbone. Sans doute via un type de réacteur compact, suite à l’échec du prototype de réacteur surgénérateur de Monju (un protocole d’accord a été signé en ce sens par l’Agence japonaise de l’énergie atomique, Mitsubishi Heavy Industries et Mitsubishi FBR Systems avec la start-up américaine TerraPower pour partager des données dans le cadre du projet Natrium de réacteur à neutrons rapides ; l’entreprise américaine NuScale Power quant à elle a présenté sa technologie de réacteur modulaire). Mais le gouvernement envisage surtout d’étendre la durée maximale de service des réacteurs nucléaires existants au-delà de 60 ans. Suite à la catastrophe, le Japon avait bien introduit des normes de sécurité plus strictes limitant en principe le fonctionnement des réacteurs nucléaires à 40 ans, mais il est maintenant question d’une modernisation des réacteurs avec des dispositifs de sécurité présentés comme « les plus stricts du monde », forcément, pour répondre aux attentes de sûreté. Leur programme digne d’un grand carénage (GK) à eux, quoi.

Mais d’ailleurs, en France, où en sommes-nous de nos Evaluations complémentaires de sûreté ?

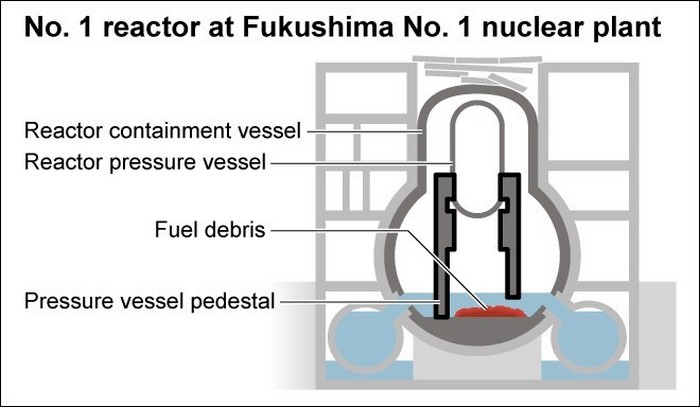

Les démarches engagées après la catastrophe de Fukushima pour réévaluer la sûreté des installations nucléaires françaises s’inscrivaient dans la perspective d’intégrer ce retour d’expérience en une dizaine d’années. Plus de dix ans après l’engagement de ce processus de réalisation des évaluations complémentaires de sûreté (ECS), cette intégration reste limitée, le programme largement retardé dans sa mise en œuvre.

Apparemment, dix ans pour tirer toutes les leçons de cet accident impensé ne suffisaient pas. La peur de la survenue probable de l’impossible n’aura pas été plus motivante pour mettre le parc nucléaire français à l’abri de ce type de scénario catastrophe, sur la seule bases de ces nouveaux standards. Concernant dans le détail la réalité des 23 mesures identifiées devant être mises en œuvre (renforcement de la tenue au séisme et à l’inondation, arrêt automatique en cas de tremblement de terre, appoint d’eau ultime pour le réacteur et la piscine de refroidissement, détection du percement de la cuve par un corium, etc.), le constat est même navrant : aucun réacteur en fonctionnement n’est exhaustivement à niveau.

D’après les calculs de NégaWatt, au rythme actuellement prévu et à supposer que les financements et compétences ne fassent jamais défaut, il faudrait attendre 2040 pour que les normes post-Fukushima soient enfin respectées sur l’ensemble des réacteurs français. Et encore, certaines mesures renseignées comme mises en place ne sont pas des plus efficientes et fonctionnelles (nous reviendrons sur les Diesels d’ultime secours, ces DUS de modèle si sensible).

(source : NégaWatt)

Même pour l’ASN, laréception du public dans le cadre d’une gestion post-accidentelle pourrait paraitre plus importante que l’effectivité de la mise en place de mesures pressément imposées.

Après, complétons en confirmant que la France et le Japon ont une grande et longue histoire commune qui ne se démord pas en matière nucléaire. Parmi icelle, rappelons qie le Japon manque d’installations pour traiter les déchets de ses propres réacteurs nucléaires et en envoie la plupart à l’étranger, notamment en France. Le précédent transport de Mox hautement radioactif (mélange d’oxyde de plutonium hautement toxique et d’oxyde d’uranium retraités) vers le Japon remonte à septembre 2021, non sans risque même pour la société britannique spécialisée, filiale d’Orano. Doit enfin intervenir courant décembre 2022 la demande finale d’approbation pour l’achèvement de l’usine de retraitement de Rokkasho, un projet important de partenariat et de transfert de technologies, cependant que les derniers chargements à destination du Japon souffraient de produits défectueux issus de l’usine Melox d’Orano, constat assez fréquent faute technique d’une bonne homogénéisation des produits.

Personne n’est immortelle

En attendant, les ex-dirigeants de la centrale nucléaire ont été condamnés à verser 95 milliards d’euros pour avoir causé le sinistre de toute la région Est du Japon. Reconnus coupables surtout de ne pas avoir suffisamment pris en compte le risque de tsunami pesant sur le site de Fukushima-Daiichi, malgré des études démontrant que des vagues d’une quinzaine de mètres étaient susceptibles de frapper le cœur des réacteurs. Précisément le scénario qui s’est déroulé.

Pire, Tepco pourra regretter longtemps d’avoir fait raboter la falaise qui, naturellement haute de 35 mètres, formait un barrage naturel contre l’océan et les tsunamis relativement fréquents dans cette zone sismique. Cartes, cette action aura été validée par les autorités de sûreté nucléaire japonaises, pas moins coupables, sur la base de travaux des sismologues et selon des considérations économiques qui auront prévalu encore une fois (il s’agissait de minimiser entre autres les coûts de refroidissement des réacteurs qui aurait été opéré grâce à des pompes à eau de mer).

Quatrième service public mondial, familière des scandales dans le secteur en un demi-siècle, Tepco doit prendre en charge tous les travaux de démantèlement nucléaire et de traitement de l’eau contaminée. Avec une confiance de mise. Les estimations totales finales sont sans cesse révisées à la hausse, passant de 11 000 milliards à 21 500 milliards de yens, budgets futurs qui sont empruntés entre autres auprès d’institutions financières, les engagements devant être remboursés via les revenus à venir des compagnies d’électricité. Tout un montage financier qui reposera sur quel dernier ultime payeur ?

Car la situation financière et les difficultés techniques de Tepco se détériorent tellement que de telles projections calendaires sur quarante ans restent très hypothétiques et l’intervention de l’Etat en dernier ressort apparait de plus en plus évidente. Le gouvernement japonais a ainsi déclaré que le remboursement du financement gouvernemental de plus de 68 milliards de dollars (prêts sans intérêt, actuellement financés par des obligations d’État) pour le nettoyage et l’indemnisation de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, somme due par Tepco, a été retardé. Les remboursements obligatoires de Tepco se sont d’ailleurs réduits à 270 millions de dollars par an contre 470 millions de dollars annuellement auparavant. Autant dire que les délais de remboursement envisagés sont aussi étalés que la dette nippone est abyssale.

Malgré cette gestion au long cours chaotique, le gouvernement japonais a déclaré qu’il envisageait la construction de la prochaine génération de centrales nucléaires, compte tenu de l’environnement d’approvisionnement énergétique international et de la dépendance du Japon aux ressources naturelles importées. Une fois le choc passé, les affaires et la realpolitik reprennent.

A l’échelle humaine, seule la radioactivité est immortelle.

Mise à jour (août 2023) : depuis le 24 août dernier, le Japon a mis à exécution son projet de rejet des eaux de stockage du site de Fukushima. L’AIEA le préconisait depuis 2013 cette solution maintenant pratiquée. L’objectif est d’atténuer coûte que coûte le problème du stockage des eaux usées nucléaires, soit par le déversement dans l’océan de l’eau contaminée traitée qui s’est accumulée dans les réservoirs de stockage emplis à 98% de leur capacité de 1,37 million de tonnes (presque entièrement emplis à force de refroidissement des débris de combustibles fondus à l’intérieur des réacteurs et de la récupération des eaux de pluie et souterraine à raison de 100 tonnes par jour). Un temps envisagées, l’évaporation de ces masses d’eau ou leur injection en profondeur ont été des solutions abandonnées pour des raisons techniques et économiques.

Tout cela serait sans risque, le procédé technique complexe ALPS faisant son œuvre. Pourtant, la teneur en éléments radioactifs dans le poisson pêché dans la zone portuaire de la centrale dépasse déjà les niveaux de sécurité légaux pour la consommation humaine (la teneur en césium 137 est 180 fois supérieure à la limite de sécurité).

Les plus préoccupants radioéléments sont ceux qui pourraient constituer une menace pour la santé humaine : le carbone 14, l’iode 131, le césium 137, le strontium 90, le cobalt 60 et le tritium, toujours contenus dans les eaux des réservoirs. L’idée que les éléments radioactifs puissent pénétrer dans les poissons, les crevettes et autres fruits de mer, s’accumuler plus tard dans le corps humain après consommation ne rassure pas les pays limitrophes et insulaires du Pacifique, au premier rang desquels la Chine.

Déjà, le gouvernement japonais devait essuyer la colère des pêcheurs et habitants de la préfecture de Fukushima, rassemblés en collectifs pour préparer un procès afin d’exiger que Tepco cesse ces rejets. Ces derniers ne survivraient pas à un boycott des produits de leur pêche, l’impact sur les exportations des produits de la mer étant largement considérable selon eux. Au côtés des pêcheurs, l’Association nationale des laboratoires marins (NAML), une organisation de plus de cent laboratoires s’oppose à la solution en cours. Egalement, pour ses conséquences directes et par manque de données scientifiques concernant la sécurité de ce type de rejet.

Mais en juillet 2023, l’AIEA a conclu dans un rapport soumis au gouvernement japonais que le rejet d’eau prévu à Fukushima était conforme aux normes de sécurité mondiales :

l’approche et les activités pour cette décharge sont conformes aux normes de sécurité internationales pertinentes et auraient un impact radiologique négligeable sur les personnes et l’environnement.

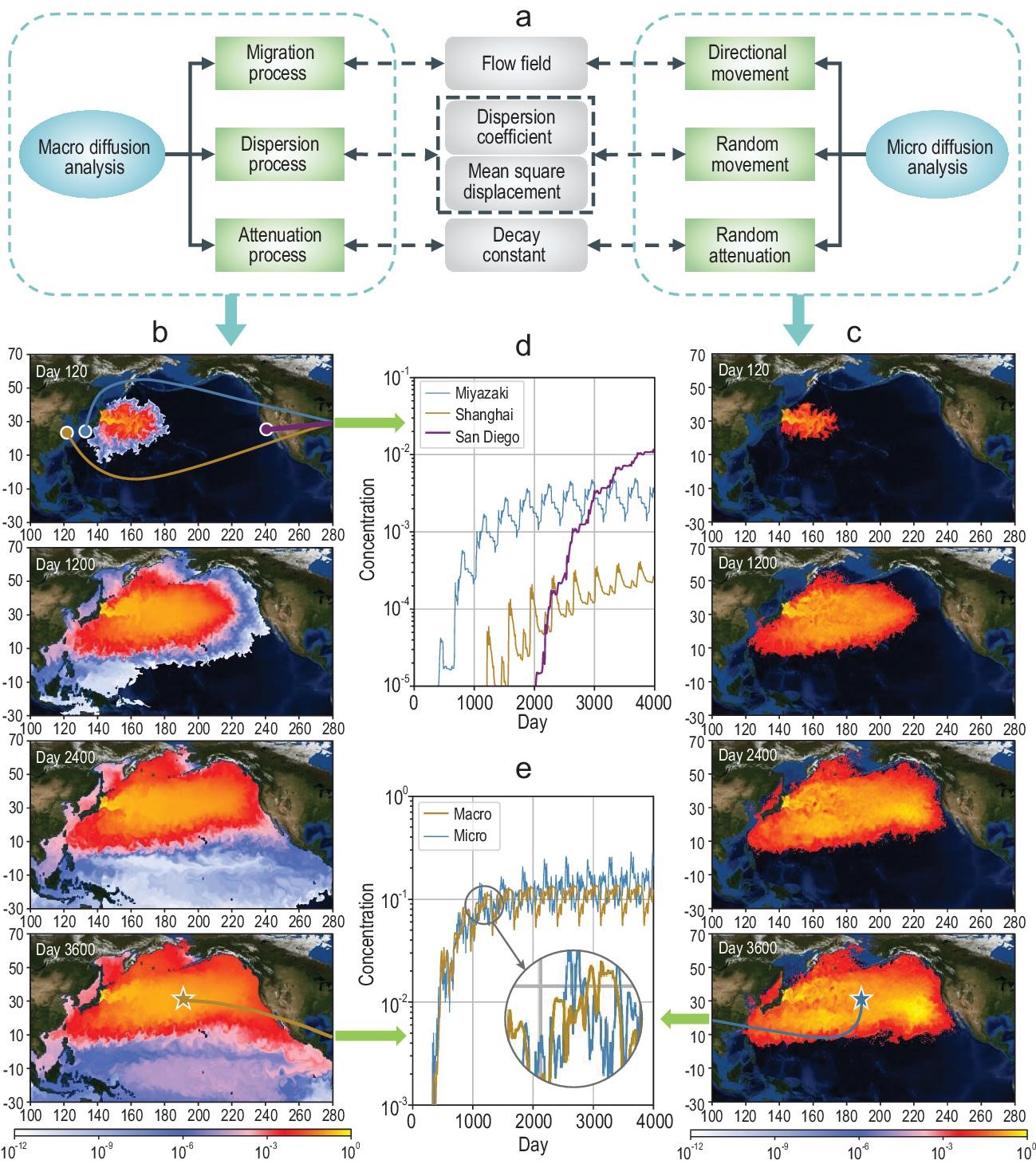

Mais il reste avéré que de grandes quantités de radionucléides peuvent affecter les chaînes biologiques marines lorsqu’elles sont captées par la vie marine et avoir un impact négatif sur la pêche marine et la santé humaine. Ainsi, l’identification du processus de diffusion de l’eau radioactive dans les océans est essentielle et permet de prédire les effets possibles sur les environnements marins. De fait, les diffusions macroscopiques et microscopiques des polluants nucléaires dans l’océan ont été analysées, notamment celle du tritium en tant que principal polluant (partiellement suivies par l’IRSN)

Les résultats de la macro-simulation ont révélé que dans les premiers stades du rejet de polluants, la zone polluée augmente rapidement en 120 jours. En raison des courants océaniques, la vitesse de diffusion des polluants est considérablement plus élevée dans le sens de la latitude que dans le sens de la longitude. Après 1 200 jours, les polluants arrivent respectivement sur les côtes nord-américaine et australienne, à l’est et au sud, et couvrent ainsi la quasi-totalité de la région du Pacifique Nord. En 2 400 jours, parallèlement à la diffusion dans l’océan Pacifique, une petite partie du polluant se propage vers l’océan Indien par les eaux situées au nord de l’Australie. Après 3600 jours, les polluants occupent presque tout l’océan Pacifique. Il conviendra donc Les résultats de simulation de l’augmentation de la concentration restent importants pour la prévision quantitative de la diffusion des radionucléides à long terme, la réponse raisonnable au plan de rejet, les expériences ultérieures sur les impacts environnementaux et les études ultérieures sur la sensibilité écologique aux substances radioactives.

Outre les pêcheurs et habitants, le dossier prend une forte tournure internationale et diplomatique. Si le Japon a déjà proposé au début des années 1980 de déverser presque 500 000 barils de déchets nucléaires dans une zone située à l’est de la fosse des Mariannes, si également experts et scientifiques ont toujours assuré aux habitants du Pacifique que les essais et les activités nucléaires entrepris dans ces régions étaient sûrs, que les cancers et bébés morts-nés n’étaient pas liés aux essais nucléaires, cette situation n’est cette fois pas du tout acceptée. La Chine continentale pousse de la voix, estimant que son statut de premier importateur de fruits de mer japonais (suivi de Hong Kong) l’autorise à jouer d’ingérence, sur la base des traités internationaux interdisant de tels déversements. D’aucuns ne manquent pas de révéler les impacts chinois directs sur l’environnement que la Chine semble feindre d’ignorer : la quantité de tritium radioactif dans les eaux rejetées par des centrales nucléaires chinoises, enregistrée dans 17 des points de surveillance du pays en 2021 et concernant 13 centrales, a dépassé la quantité annuelle maximale autorisée de matières contenues dans l’eau traitée qui devrait être rejetée par la centrale n°1 de Fukushima, selon données publiques. La centrale nucléaire de Qinshan, dans la province orientale du Zhejiang, a rejeté environ 218 000 milliards de becquerels de tritium en 2021, soit environ 10 fois le rejet annuel maximum fixé pour l’eau de Fukushima à 22 000 milliards de becquerels, selon les données d’un annuaire de l’industrie nucléaire chinoise. Dans la même veine, la centrale électrique chinoise de Fuqing, dans la province du Fujian, rejette dans le Pacifique environ trois fois plus de tritium que le rejet prévu à Fukushima.

Mais de fait, le Japon risque de créer un précédent pour d’autres gouvernements qui pourraient être encore moins transparents.

Du côté français, notre avis pourrait être tout autant malvenu. Si le rejet de tritium dans la mer est une pratique courante dans les centrales nucléaires du monde entier, fait même partie de la procédure d’exploitation habituelle des réacteurs, il faut signaler que ce qui sera rejeté chaque année au Japon est équivalent en termes de radioactivité à ce qui est y mis en mer chaque mois depuis le site de La Hague (Manche] et longe la côte vers les pays nordiques. Ce qui fait de la France l’un des principaux contributeurs de radioactivité d’origine humaine à l’échelle internationale.

Les plus importants rejets de tritium au monde ont lieu en France, au sein de l’usine de retraitement des déchets radioactifs d’Orano, à La Hague , prévient David Boilley, président de l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest (Acro)

Pourquoi une telle précipitation du Japon alors ? Pour partie car les autorités craignent que les dommages causés à l’intérieur du réacteur n° 1 de la centrale (détectés par une sonde robotique sous-marine) rendent sa résistance à un tremblement de terre majeur largement affaiblie. Le risque de fuite majeure radioactive, issue par exemple des milliers de conteneurs des eaux de stockage, n’est pas moins hautement probable (l’évaluation des risques est rendue difficile à arrêter tant l’étendue des dommages et l’état des matériaux de structure ne sont pas encore pleinement renseignés). Le risque d’un impact sur l’environnement et les habitants est donc prégnant. Devant l’état des structures et l’accessibilité très réduite dans les sites, le démantèlement des réacteurs reste quant à lui totalement hypothétique et les échelles de temps très larges (100 ans sont envisagés).

(la surveillance que l’AIEA s’engage à tenir tout au long du process ; source : AIEA)

A raison de quelques milliers de litres par jour, ce simple travail de rejet va être long, prolongeant et aggravant cet héritage de dommages nucléaires. Il faudra donc compter 30 à 40 ans de cette procédure. Une durée conséquente pour un process technologique. Et aussi pour s’assurer du suivi et de la surveillance. L’exploitant Tepco a d’ailleurs d’ores et déjà découvert des fuites dans un tuyau utilisé pour transférer l’eau traitée…

Pour réduire la contestation, le gouvernement achètera des produits de la pêche pour éviter un effondrement des prix sur les marchés et Tepco versera des compensations pour tout dommage. Mais ces mesures dureront-elles pendant les 30 à 40 prochaines années prévues pour finaliser ce déversement ? Le gouvernement a déjà montré qu’il était capable de revenir rapidement et unilatéralement sur le soutien financier des sinistrés afin de les voir revenir dans les zones ‘décontaminées’ rapidement, négligeant ses promesses.

Dans le même temps, le Japon reste plus que jamais décidé à raviver les cuves de ses réacteurs. Non contents d’assouplir les restrictions sur les périodes d’exploitation introduites depuis la catastrophe (qui visaient à réduire les risques de sûreté), les élus de la Chambre haute (la Diète) ont voté le 31 mai dernier en faveur de la possibilité de prolonger le fonctionnement des centrales au-delà de 60 ans (si certaines conditions sont remplies). Avec le projet de construction de nouveaux réacteurs, le gouvernement nippon soutient totalement le secteur nucléaire afin de viser à remplir ses obligations de décarbonation.